- エンジンオイルの世界、奥が深いんです!

- ベースオイルの開発の歴史的背景を知れば、化学合成オイルのメリット・デメリットがすぐにわかる。

- グループⅠの基油(ベースオイル)誕生

- グループⅠのメリットは、主に以下の2点

- 高性能なオイルとの違い

- グループⅣ(PAO)基油(ベースオイル)誕生

- グループⅡの基油(ベースオイル)誕生

- グループⅢ(VHVI)基油(ベースオイル)が誕生

- グループⅤ(エステル ベースオイル)登場

- 開発の順番は番号順ではなかった

- 化学合成基油(ベースオイル)のメリット

- 化学合成基油(ベースオイル)と添加剤で作る、最高の卵焼き!

- 化学合成基油(ベースオイル)のデメリット:知っておきたい落とし穴

- 化学合成オイル=高性能ではない!その理由とは?

- 結局潤滑性はどう違うの?

- エンジンオイルの冷却性能:鉱物基油 vs 化学合成基油

- 最新車に化学合成基油、旧車に鉱物基油?その理由

- 鉱物基油(ベースオイル)が10,000ps以上のエンジンを支える

- 鉱物基油(ベースオイル)は冷却性が違うからこんなエンジンに最適

- ノンポリマー鉱物油は化学合成油を超える性能を持つ

- エンジンに求められるのは「耐熱性」が必要と思っていませんか?

- ノンポリマー鉱物油は世界ラリーで性能を証明

- 車用エンジンオイル

エンジンオイルの世界、奥が深いんです!

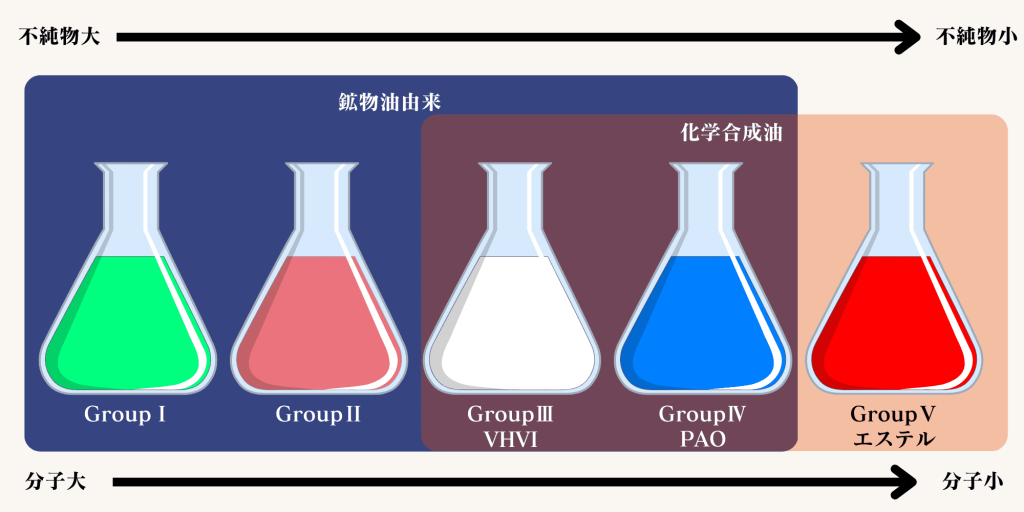

「グループ1~5」って聞いたことありますか? 実は、エンジンオイルは、このグループによって基本特性が分けられているんです。 さらに、添加剤が加わることで、様々な効果を発揮します。

この記事では、それぞれのグループの特徴や、添加剤の役割をわかりやすく解説することで、あなたの愛車にぴったりのエンジンオイル選びをサポートします!」

ベースオイルの開発の歴史的背景を知れば、化学合成オイルのメリット・デメリットがすぐにわかる。

ペンシルベニア州ブラッドフォード油田 ベースオイルZERO

ペンシルベニア州ブラッドフォードは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて石油業界の中心地として発展しました。この地域で採れる「ブラッドフォード産原油」は硫黄分が少なく、潤滑油の製造に最適とされていました。(写真は当時実際のブラッドフォード油田視察に行ったときの写真。原油には泥などが含まれているため、茶色にも見える)

ブラッドフォード産オイルはその高品質で知られ、かつては精製前のオイルが緑色を帯びていることがありました。

やがて技術の進化により、より安定した性能を持つ精製されたオイルが求められるようになります。こうして誕生したのがグループ1ベースオイルです。グループ1ベースオイルは、鉱油の一種であり、原油を精製することで得られます。

当時のエンジンオイルは、今と比べて色々なデメリット(問題)がありました。

- 1:汚れが多かった: 今のオイルのようにきれいに精製することが難しく、不純物が多く含まれていました。そのため、オイルの品質が安定せず、エンジンを傷つけやすかったのです。

- 2:すぐに劣化: 熱や空気の影響を受けやすく、すぐに酸化して性能が落ちてしまいました。

- 3:暑さ寒さに弱かった: 高温ではサラサラになりすぎて潤滑効果が薄れ、低温では固まってしまいエンジンがかかりにくくなりました。

これらの問題ため、昔のオイルは頻繁に交換しなければならず、エンジンにも負担がかかっていました。

しかし、添加剤の技術革新によって、これらの問題は解決され、より高性能で長持ちするエンジンオイルが開発されていきます。

ベースオイルZERO

当社では、原油を蒸留しただけの未精製のオイルを「ベースオイルZERO」と区分しています。これは、APIベースオイル分類以前の、初期の精製技術で作られたオイルであり、現在のエンジンオイルのベースオイルとは異なります。

グループⅠの基油(ベースオイル)誕生

第一次世界大戦がきっかけで生まれたと言われている、エンジンオイルのグループI。 戦場で使われる航空機や車両には、過酷な状況でも耐えられる、質の高いオイルが必要だったんだって。 そこで、従来のオイルの弱点を克服するために、1920年代に不純物を取り除く新しい製造方法が開発され、グループIが誕生したんだ。

特に、不純物の多さ、酸化安定性の低さ、温度特性の不安定さ、生産技術の旧式化といった具体的なポイントを挙げて説明されている点は、読者の理解を深める上で非常に役立ちます。

グループIの特徴

不純物の多さ

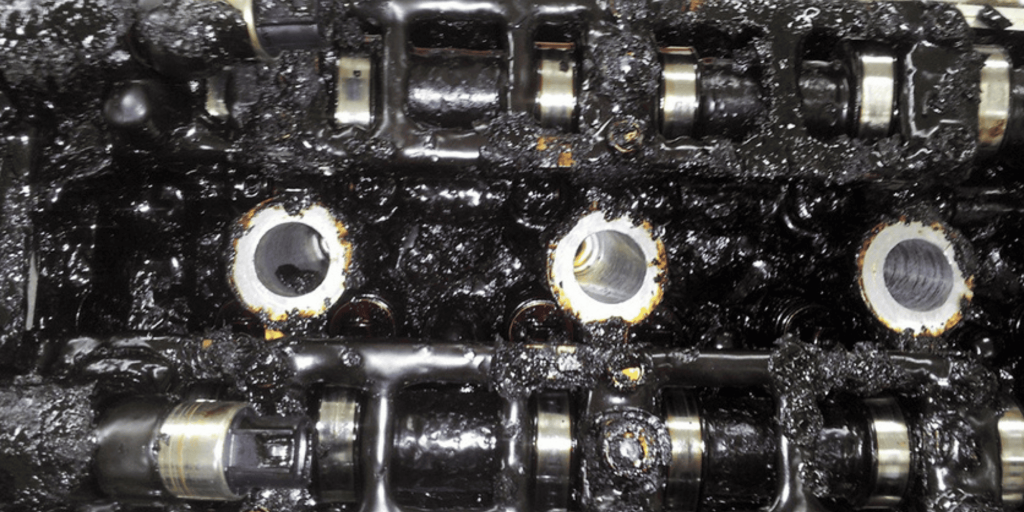

- 「グループIは、精製度が低めなので、不純物がちょっと多くなりがちなんだ。で、この不純物が、エンジン内部でスラッジ(ヘドロみたいな汚れ)を作ったり、オイルの寿命を縮めたりする原因になるみたいなんだよね。」

- 「グループIには、硫黄分っていう成分が多く含まれているんだけど、これがエンジンの金属部品を腐食させて、故障の原因になることもあるんだよ。」

酸化安定性の低さ

- 「グループIは、酸化安定性が低いから、高温や酸素の影響を受けやすくて、オイルが劣化しやすい傾向があるんだ。」

- 「酸化が進むと、オイルの粘度が変わって、エンジンを保護する力が弱まっちゃうんだ。 さらに、スラッジやワニスっていう有害な物質が発生して、エンジンの性能を低下させたり、故障させたりする可能性もある。」

グループⅠのメリットは、主に以下の2点

価格が安い

精製度が低いため、製造コストが抑えられ、結果として価格が安価になります。安価なエンジンオイルの表記に「鉱物油」との記載があるものは、グループIを使っている可能性があります。

供給が安定している

供給が安定している 世界中で大量に生産されているため、安定して入手することができます。

部分合成油

これらのメリットから、グループIは部分合成油のベースオイルとして広く使われています。 部分合成油って、鉱物油と化学合成油をブレンドしたオイルのことなんだ。

多くの場合、部分合成油はグループIII(高性能鉱物油)とグループIをブレンドして作られます。 グループIIIは、化学合成油並みの性能を持っているんだけど、大量生産のおかげでコストダウンが進み、グループIIよりも安価になっているんだ。

グループIとグループIIIを組み合わせることで、コストを抑えつつ性能を高めた部分合成油を提供できるってわけだね。

高性能なオイルとの違い

- 「グループII以上の鉱物油や化学合成油は、グループIに比べて精製度が高くて、不純物が少ないから、高温に強くて、エンジン内部をクリーンに保つことができるんだ。」

- 「また、温度変化による粘度変化も小さいため、安定した性能を発揮し、エンジンの寿命を延ばす効果も期待できます。」

鉱物油=低品質のイメージはここからついてしまった

「エンジンオイルを選ぶ時って、価格に目が行きがちだよね? 実は、安価な鉱物油には、精製度が低いグループIっていう種類のベースオイルが使われていることが多いんだ。

鉱物オイルには低品質と高品質の2種類があるんだよ!

グループIは、高温に弱くて、エンジン内部に汚れが溜まりやすいという特徴があるんだ。 愛車を長く大切に乗りたいなら、グループII以上の高性能鉱物油を使ったエンジンオイルを選んだ方が良いね。」

グループⅣ(PAO)基油(ベースオイル)誕生

「え!先にPAOが開発されていた?」実はグループ2よりも3よりもグループ4の方が先に開発されていたのです。

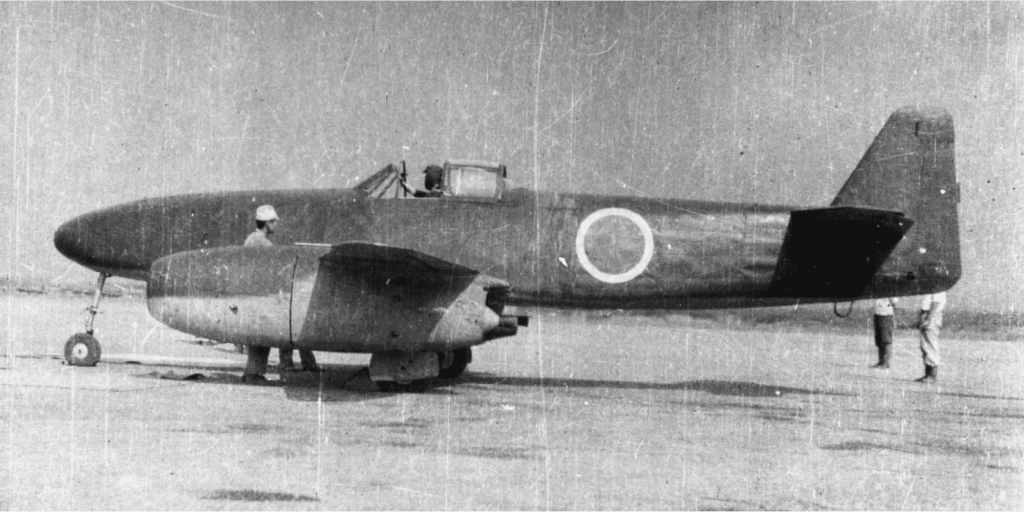

エンジンオイルは、ジェットエンジンの時代へ!

1940年代(第二次世界大戦)、ジェットエンジンの登場により、飛行機はより速く、より高く飛ぶことができるようになりました。しかし、高高度を飛行するジェットエンジンには、従来のオイルでは耐えられないほどの過酷な条件が求められました。

そこで開発されたのが、**グループⅣ(PAO)**です。PAOは、ジェットエンジンの過酷な環境に対応するために生まれた、軍事用高性能なオイルだったのです。

グループⅡの基油(ベースオイル)誕生

グループⅡのオイルは、エンジンがより高性能になるにつれて、グループⅠでは足りなくなった性能を補うために、1950~60年代に開発されました。

ハイドロクラッキング製法という技術で、原油から不純物を徹底的に取り除くことで、高純度で安定した性能のオイルを実現しました。

グループⅡは、高品質なのに価格もお手頃な、高コスパオイルとして普及しました。

簡単にいうと、グループⅠのデメリットを克服したものです。

この時代は添加剤技術も未熟だったため、鉱物油の性能も思わしくなく、鉱物油=低品質のイメージが付いてしまいました。

ここからは余り知られていないことです。

GroupⅡは進化している

さらに、Group2の中でも、より高性能なGroup2AとGroup2+が登場しました。

GroupⅡA 1990年代後半登場

GroupⅡAは、従来のGroupⅡよりも、オイルの劣化を防ぐ力が強く、長持ちするようになりました。つまり長寿命化を実現しました。

エンジンオイルは、高温になるエンジン内で使われるうちに、徐々に劣化していきます。

GroupⅡAは、この劣化を抑える力が優れているため、オイル交換の頻度を減らすことができ、エンジンを長く良い状態に保つことができます。

GroupⅡ+ 2000年代初頭登場

GroupⅡAの特性に加えて、低温流動性にも優れており、寒冷地での使用にも適しています。GroupⅡ+は、GroupⅡやGroupⅡAよりも、温度変化による粘度の変化が少ないオイルです。

例えば、真冬の寒い朝でも、エンジンオイルは固まりにくく、エンジンをスムーズに始動させることができます。

また、真夏の暑い日でも、エンジンオイルはサラサラになりすぎず、エンジンをしっかりと保護することができます。

このように、GroupⅡ+は、広い温度範囲で安定した性能を発揮できるため、従来は化学合成油でしか作ることができなかった0Wや5Wといった、低温に強いオイルを鉱物油ベースで製造することが可能になりました。

GroupⅡは進化し続けています。

鉱物油は品質が悪いというイメージが付きまとっていますが、実は化学合成油と比較しても劣らない性能を持っているのです。

ですが、この製造方法が確立されると、エンジンオイルの進化がもの凄い事になっていくのです。のちの述べることにします。

RIZOILはGroupⅡAを使用

グループⅢ(VHVI)基油(ベースオイル)が誕生

グループⅢ(VHVI)のオイルは、鉱物油をベースに作られています。ハイドロイソメリゼーション製法といい、分子を一度バラバラに分解して再結合させる製法です。合成油に近い性能なのに、価格が安いことが特徴です。

1970年代のオイルショックや、エンジン技術の進化、環境規制の強化がきっかけで開発されました。グループⅢは、PAOほど高性能である必要はありません。寒冷地でも使える、一般的なエンジンに広く使われています。

凍らないエンジンオイル

グループⅢが登場した時のオイルのテレビCMにカーマニアが驚いた。それは凍ったバナナで釘を打つテレビCM。その極寒のなかで、サラサラと流れるオイル。今もその時に衝撃は忘れる事ができません。

簡単にいうと、グループⅢ(VHVI)はグループⅡの寒冷地仕様です。

「VHVI(Very High Viscosity Index)は、高度な水素化分解処理によって精製された、非常に粘度指数の高いベースオイルです。

グループⅤ(エステル ベースオイル)登場

エステルオイル基油とは?

エンジンオイルの進化は止まりません!エステルオイルは、航空機や宇宙開発といった「極限の世界」で誕生したオイルです。従来のオイルを超える熱安定性とせん断安定性を実現するために開発されました。

せん断とは、分子が切断されたり、熱によって分解したりすることです。

せん断安定性が高いオイルは、高温や高負荷にさらされても、粘度が変化しにくく、エンジンをしっかりと保護することができます。

潤滑性の進化ポイント

- 1:ベースオイル自体の潤滑性はグループが上がるごとに大きな差はありませんが、熱安定性やせん断安定性が向上します。

- 2:決して耐熱性が向上したのではありません。

- 3:添加剤の重要性:ベースオイルの性能が高くても、オイルの寿命は添加剤の劣化に左右されるため、グループ4や5が必要ない場合もあります。

引用文献

“Performance Evaluation of Group III and Group IV Base Oil Formulated Engine Oils”

”Effect of base oil type on the performance of engine oils”

開発の順番は番号順ではなかった

これまで示してきた通り、19世紀後半から20世紀初頭にかかて作られたベースオイルの事をベースオイルZEROと呼び、それ以降グループⅠ・グループⅣ・グループⅡ・グループⅢ・グループⅤの順番に作られている。

化学合成基油(ベースオイル)のメリット

化学合成基油(化学合成ベースオイル)は、鉱物基油(鉱物ベースオイル)に比べて、高温(100℃以上)でも粘度が変化しにくく、エンジンを守る油の膜(油膜)を安定して保つことができます。これは、化学合成ベースオイルの分子構造が整っているため、熱で壊れたり、劣化しにくいという特徴があるからです。

化学合成基油(ベースオイル)と添加剤で作る、最高の卵焼き!

基油(ベースオイル)とは、 まるで新鮮な卵 のようなものです。何の種類の卵を使い卵焼きをつくるか?なのです。

スーパーで売っている卵なのか?それとも、地鶏の卵なのか?でも結局味は調味料でも変わってしまうし、料理人(メーカー)の腕でも変わります。

卵は、それ自体で栄養満点で美味しい食材ですが、 卵焼き にするには、 他の材料 が必要ですよね?

醤油や砂糖、だし汁など、 様々な調味料 を加えることで、卵焼きは さらに美味しく なり、 バリエーション も広がります。

エンジンオイルも同じです。

化学合成基油は、 優れた性能 を持っていますが、 添加剤 を配合することで、初めて 真価を発揮 するのです。

添加剤は、 まるで卵焼きの調味料 のように、エンジンオイルに 様々な特性 を与えます。

例えば、

- エンジンの 摩擦を減らす 添加剤

- エンジン内部を きれいに保つ 添加剤

- オイルの 粘りをだす 添加剤

など、様々な種類があります。

これらの添加剤を 最適なバランスで配合 することで、エンジンオイルは 最高の パフォーマンスを発揮するのです。

これらの特徴により、化学合成基油(ベースオイル)は、添加剤の働きなしでは、製品として機能しないのです。

化学合成基油(ベースオイル)のデメリット:知っておきたい落とし穴

化学合成オイルは、高性能で エンジンに優しい オイルというイメージがありますが、すべての車に最適解とは限りません。

知らずに使うと、愛車に思わぬダメージを与えてしまうことも…。

化学合成オイルのデメリットを正しく理解し、あなたの車に本当に合うオイルを選びましょう。

コストパフォーマンス

- 化学合成オイルは、鉱物油に比べて価格が高い傾向があります。

- 製造コストが高いため、どうしても製品価格に反映されてしまうのです。

- 「価格が高い=高性能」とは限りません。

- 車種や用途によっては、鉱物油でも十分なパフォーマンスを発揮できる場合があります。

旧車への影響(製品としての化学合成オイルのデメリット)

- 旧車に化学合成オイルを使用すると、オイル漏れや白煙が発生する可能性があります。

- 旧車のエンジンは、部品の隙間が大きいため、低粘度の化学合成オイルは漏れやすい傾向があります。

- また、エステル系の化学合成オイルは、加水分解しやすいという特徴があります。

- 加水分解とは、オイルが水分と反応して分解する現象で、オイルがマヨネーズ状に白濁します。

- 加水分解が起こると、オイルの性能が低下し、エンジンに深刻なダメージを与える可能性があります。

- 旧車は、構造上、水分が混入しやすいため、エステル系オイルを使用する場合は、こまめなオイル交換が必要です。

化学合成基油のデメリット(ベースオイルとしてのデメリット)

- ※化学合成基油は、精製度が高く不純物が少ないため、鉱物油に比べて、酸化安定性に優れています。しかし、添加剤との組み合わせによっては、その性能を十分に発揮できない場合があります。

- ※また、化学合成基油は、鉱物油に比べて、低温流動性に優れています。鉱物油でも、マイナス25℃(10W)の寒冷地でも使用可能ですが、それよりも外気温が低い環境(0W=マイナス35℃・5W=マイナス30℃)であれば、さらに低温流動性に優れた化学合成油を選ぶ必要があるでしょう。

あなたの愛車に最適なオイルは?

エンジンオイルを選ぶ際は、車種や用途、走行状況などを考慮し、メリットとデメリットを比較検討することが大切です。

化学合成オイル=高性能ではない!その理由とは?

エンジンオイルを選ぶ際、「化学合成オイル=高性能」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?

確かに、化学合成オイルは鉱物油に比べて、熱安定性やせん断安定性に優れており、高温・高負荷な状況下でも安定した性能を発揮します。

しかし、エンジンオイルの性能は、基油だけでなく、添加剤にも大きく左右されます。

添加剤は、エンジンの摩擦を減らしたり、摩耗を防いだり、エンジン内部をきれいに保ったりと、様々な役割を担っています。

つまり、高品質な添加剤が配合されていなければ、化学合成オイルであっても、十分な性能を発揮できない可能性があるのです。特に低価格帯のオイルには注意しましょう。

エンジンオイルの性能は、基油と添加剤の組み合わせで決まります。

高性能なエンジンオイルを求めるなら、基油の種類だけでなく、添加剤の種類や品質にも注目することが重要です。

結局潤滑性はどう違うの?

「エンジンオイルのグループって、数字が大きいほど性能が良いんでしょ?」そう思っていませんか?

確かに、グループ3、4、5は化学合成基油で、グループ1、2の鉱物基油に比べて、熱や負荷に強い安定性を持つという特徴があります。

しかし、「潤滑性」という点で見ると、実はグループ1から5まで大きな差はありません。

すべてのグループのベースオイルは、高度な精製技術によって不純物が取り除かれ、エンジン内部をスムーズに動かすための性能が確保されているからです。

例えるなら、グループ1は頑丈な木造住宅、グループ5は最新の鉄筋コンクリート造のビルのようなものです。どちらも建物の「基礎」としてしっかりとした役割を果たしますが、構造や素材に違いがあるように、オイルのグループも特性が異なります。

コンクリート造のビルが断熱性に優れ夏涼しく、冬暖かいとは限りません。木造住宅でも断熱性を高めることが可能なのと同じです。

つまり、グループの違いは潤滑性ではなく、熱安定性やせん断安定性といった、性能に現れるのです。

もちろん、ベースオイルの性能も重要ですが、エンジンオイルの真価を発揮させるためには、添加剤の働きが欠かせません。

添加剤は、エンジン保護や清浄性を高めるなど、様々な役割を担っています。

もう一度いいます。基油(ベースオイル)自体の潤滑性はグループが上がるごとに大きな差はありませんが、熱安定性やせん断安定性が向上します。

添加剤の重要性:基油(ベースオイル)の性能が高くても、オイルの寿命は添加剤の劣化に左右されるため、グループ4や5が必要ない場合もあります。

エンジンオイルの冷却性能:鉱物基油 vs 化学合成基油

エンジンオイルは、潤滑や摩耗防止だけでなく、エンジン冷却という重要な役割も担っています。オイルの冷却性能は、エンジン内部で発生した熱を効率的に吸収・放散し、オーバーヒートを防ぐために欠かせない要素です。

特に、高回転・高負荷な環境下では、冷却性能の高いオイルがエンジン保護に大きく貢献します。

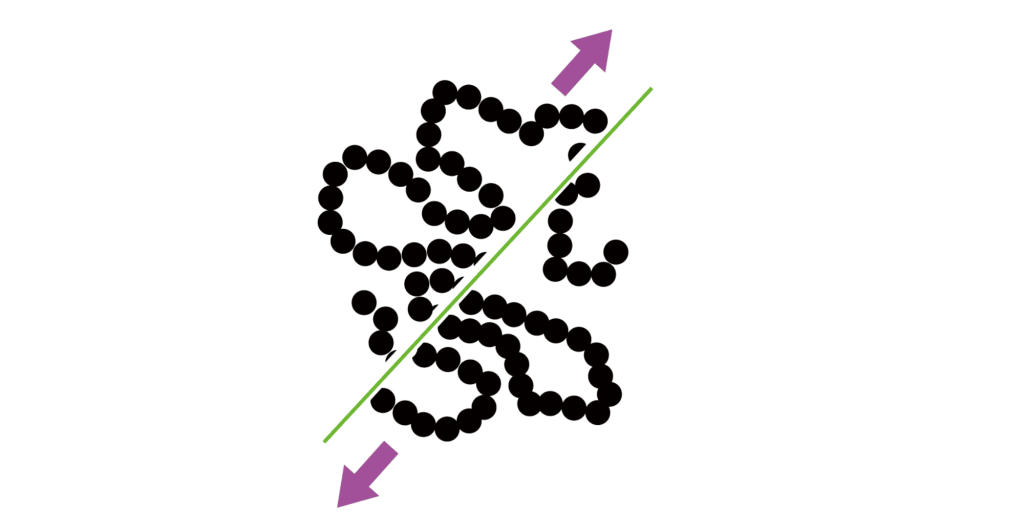

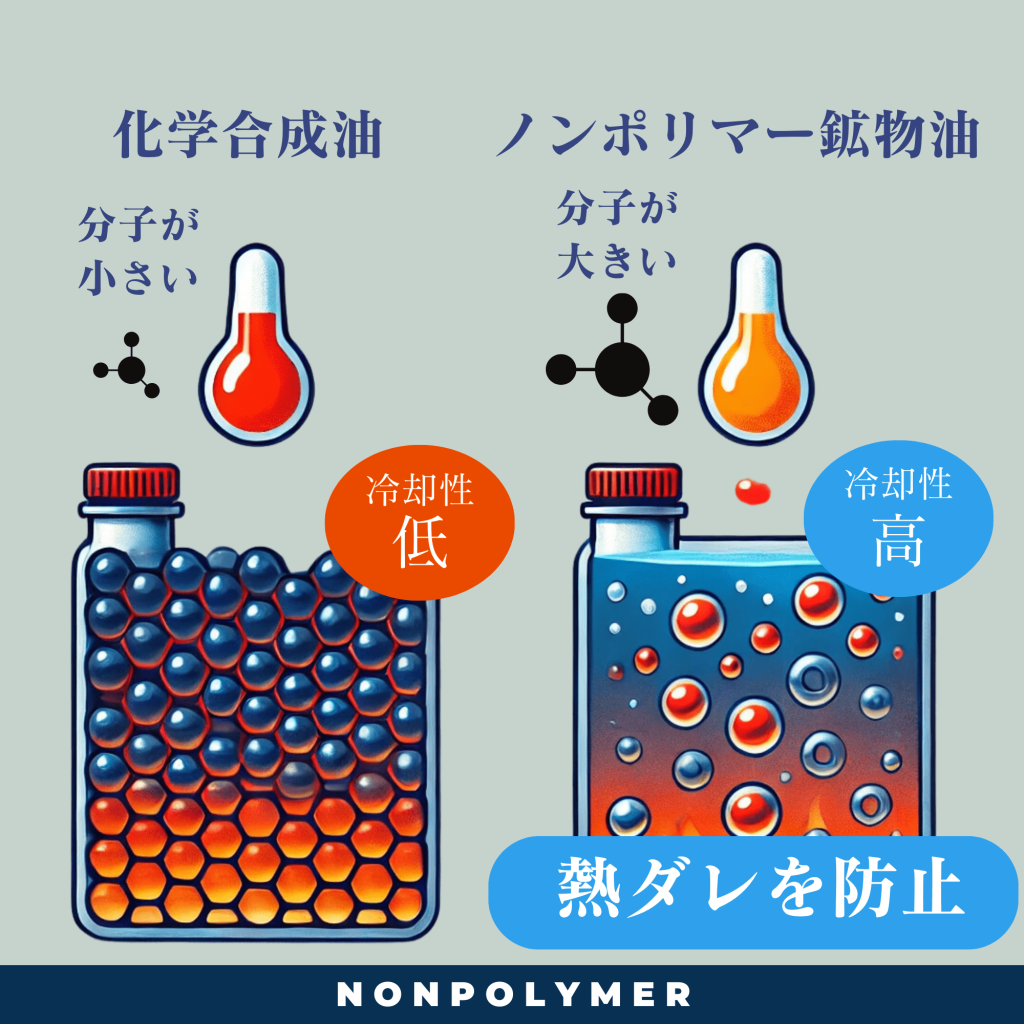

分子の大きさで冷却性は決まる

鉱物基油と化学合成基油の冷却性の違いは分子の大きさの違い。分子は大きいほど冷却性は高くなり、小さいほど冷却性は落ちる。「せん断安定性・熱安定性」は分子が小さいほど高い、つまりトレードオフの関係にあるのです。

最新車に化学合成基油、旧車に鉱物基油?その理由

化学合成基油は、高温安定性やせん断安定性に優れており、最新車や一般用途に最適です。しかし、旧車やハイパワーエンジンでは、冷却性がより重要です。

鉱物基油は熱を素早く吸収し、拡散、放出し、熱によるパワーダウンを解消する特性を持ち、エンジン温度の変化に柔軟に対応できます。また、特にノンポリマー鉱物油は、高温での劣化が少なく、エンジン内部をクリーンに保つのも大きなメリットです。

エンジンオイルは、車の特性や用途に合わせて選ぶことで、エンジン性能を最大限引き出せます。

鉱物基油(ベースオイル)が10,000ps以上のエンジンを支える

ドラッグレースの極限世界! そこで活躍するエンジンオイルとは?

轟音と共に、わずか数秒で数百メートルを駆け抜けるドラッグレース。その最高峰クラスであるトップフューエルやファニーカーでは、想像を絶するパワーとスピードが競い合います。

そんな極限の世界で、エンジンオイルは鉱物油 が主流なんです。ただの鉱物油ではもちろんありません。市販されている鉱物油の多くはグループⅠを使ったものが多く、とても安価です。

「え、鉱物油って古くない?」そう思った方もいるかもしれません。しかし、ドラッグレースのような過酷な環境では、鉱物油が持つ 優れた冷却性能 はグループⅡと呼ばれる鉱物油の中でも高性能な鉱物油です。故に価格もそれなりに高価になっていくことになります。

10000馬力を超えるエンジンは、エンジン内部は1000℃を超える超高温状態に。化学合成油では耐えきれず、劣化してしまうほどの過酷な環境です。

一方、鉱物油は熱伝導率が高く、エンジン内部の熱を効率的に吸収・放散。エンジンを冷却する能力に優れているため、ドラッグレースで活躍できるのです。

さらに、鉱物油は油膜が厚く、極圧性も高いという特徴も。瞬間的に大きな負荷がかかるドラッグレースのエンジンにとって、これ以上のオイルはないと言えるでしょう。

鉱物油グループⅡの誕生でこれほどの性能を持つことが可能になったのは添加剤技術の発展があったからです。

鉱物基油(ベースオイル)は冷却性が違うからこんなエンジンに最適

空冷エンジン

- 空冷エンジンは、水冷エンジンに比べて冷却効率が低いため、オイルの冷却性能が重要になります。

- 鉱物油は、空冷エンジンの特性に合致しており、オーバーヒートを防ぎ、エンジンの寿命を延ばす効果が期待できます。

チューンドエンジン

- チューンドエンジンは、高出力・高回転化されているため、エンジン内部の温度が上昇しやすくなります。

- 鉱物油は、高い冷却性能と油膜強度により、チューンドエンジンの過酷な条件下でも安定した性能を発揮します。

旧車・過走行車

- 旧車や過走行車は、エンジン内部の摩耗が進んでいるため、オイルの粘度や油膜強度が重要になります。

- 鉱物油は、化学合成油に比べて油膜が厚く、摩耗したエンジンを保護する効果が高いです。

実用的な選び方

- 一般車両では、グループⅡやグループⅢで十分な性能を発揮。

- 高性能車両やチューニング車両でも、グループⅡで十分に対応する。F-1の様な極限を争うエンジンでは、グループⅣやⅤのような高安定性のオイルが推奨される。

基油(ベースオイル)と添加剤の配合でエンジンオイルの性能は大きく変わる

- エンジンや用途に応じて、基油(ベースオイル)のグループだけでなく、添加剤とのバランスを考慮することが重要です。

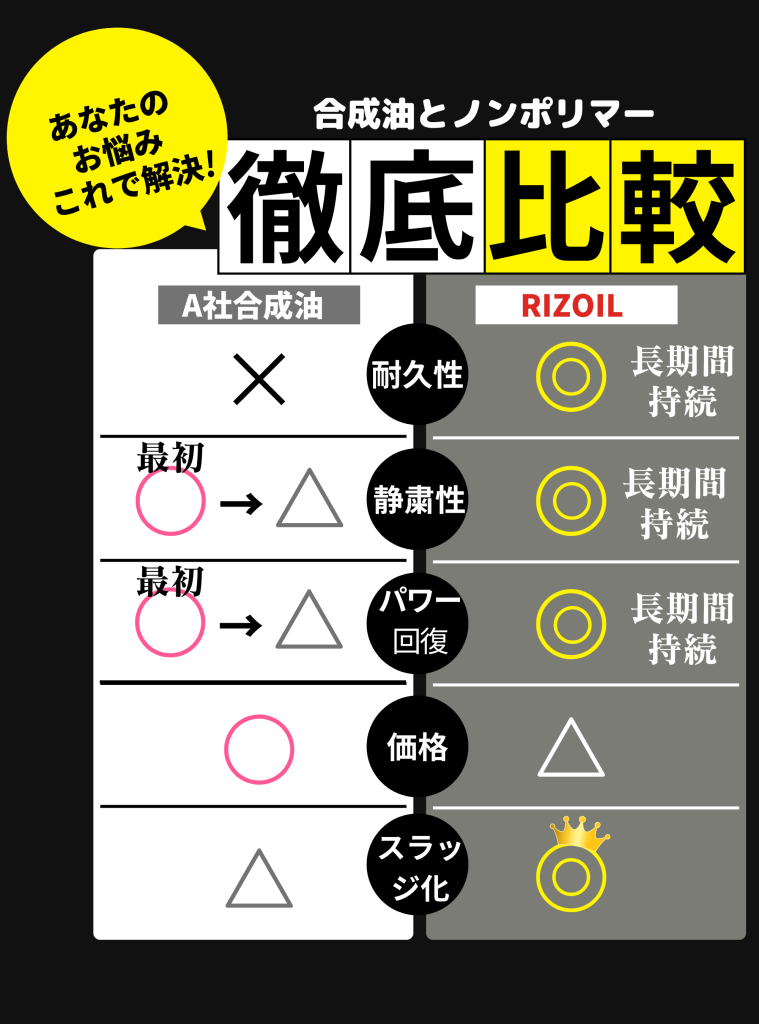

ノンポリマー鉱物油は化学合成油を超える性能を持つ

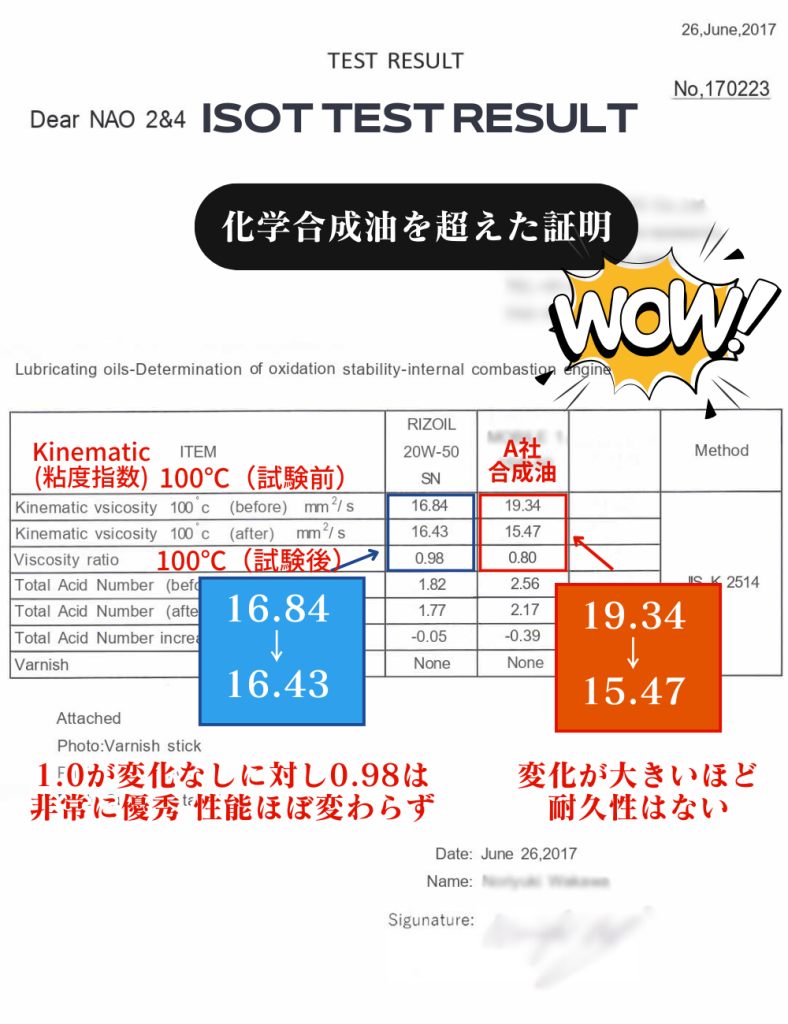

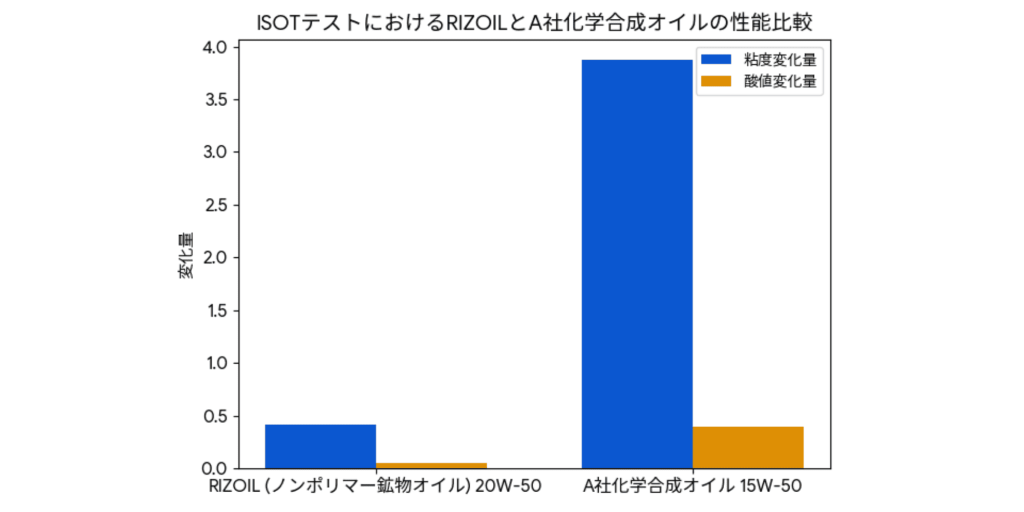

製品となったノンポリマー鉱物オイルは劣化に強い。製品となった化学合成オイルを超える性能を持つ鉱物オイル

第三者機関によるISOTテストで、ライズオイルの性能を証明しました!

ISOTテストとは、エンジンオイルを高温(165.5℃)で24時間加熱し、品質の変化を調べる試験です。

この過酷なテストにおいて、ライズオイルは化学合成オイルと比較して、粘度変化が少なく、酸化も抑えられていることが実証されました。

ライズオイル(ノンポリマー鉱物オイル)20W-50

粘度の変化量

試験前16.84

試験後16.43

0.41ダウン

(ダウン量が少ない程耐久性が高いことを証明)

酸価

試験前1.82

試験後1.77

0.05ダウン

A社化学合成オイル15W-50

粘度の変化量

試験前19.34

試験後15.47

3.87ダウン

(ダウン量が少ない程耐久性が高いことを証明)

酸価

試験前2.56

試験後2.17

0.39ダウン

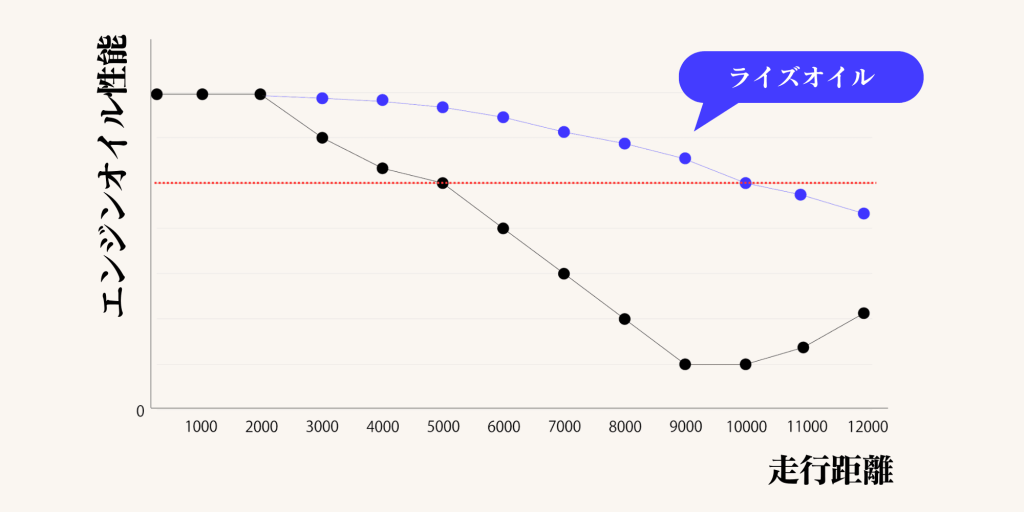

性能変化量をグラフ化

変化量が少ないほど優秀ということです。圧倒的にノンポリマーが耐久性に優れることを証明

実走行に当てはめると

ノンポリマー鉱物油の性能曲線はなだらかな曲線を描く。一方化学合成油は急激な曲線を描く。

エンジンに求められるのは「耐熱性」が必要と思っていませんか?

「冷却性」と「耐熱性」の違い

化学合成オイルと鉱物オイルにはそれぞれ異なる特性がありますが、耐熱性自体に大きな差はありません。耐熱性とは、オイルがどの温度で燃え始めるかを示す「フラッシュポイント(引火点)」で測定されます。

例えば、どの粘度のオイルを選んでも、フラッシュポイントに大きな差はありません。これは、オイルが高温環境でどれだけの熱に耐えられるかを示しているに過ぎません。

本当に重要なのは耐熱ではなく「熱安定性」と「添加剤」

オイルの真の性能を測る上で重要なのは「耐熱性」ではなく、「熱に対する安定性」です。この安定性においては、化学合成オイルが優れていることが一般的に知られています。化学合成オイルは、分子構造が均一であり、熱による分解が起こりにくいため、高温環境下でも安定した性能を維持します。

しかし、ここで見落とされがちなのが「添加剤」の役割です。どれだけベースオイルが安定していても、オイルに配合される添加剤が高温によって先に分解してしまうと、オイル全体の性能が低下してしまいます。そのため、オイルの性能を最大化するには、ベースオイルと添加剤のバランスが非常に重要になります。これらのバランスの良い製品がエンジン専用となる指標となります。

旧車・過走行車エンジンにおすすめなのはノンポリマー鉱物油

ライズオイルは、元エンジンチューナーが経験を元に開発した「こだわりのエンジンオイル」です。このバランスを最大限に追求した製品である「ノンポリマー鉱物油」を提供しています。

このオイルは、化学合成オイルに匹敵する「熱安定性」を持ちながらも「添加剤」の効果を最大限に引き出すことができるように設計されています。これにより、高温環境でも安定した保護性能を発揮し、エンジンの寿命を延ばすことが可能です。

ノンポリマー鉱物油は世界ラリーで性能を証明

APRC2アジアパシフィックラリー選手権2018年 クラス優勝

ドライバーのコメント

「ライズオイルを使うようになってから、エンジンのレスポンスが向上し、パワーも上がったように感じます。信頼性の高いオイルなので、安心してレースに集中できます。」 – アーレスティラリーチーム:ドライバー

ノンポリマー鉱物オイルとは2種類のベースオイルを贅沢に使用したエンジンオイルです。鉱物オイルなのになぜこんなに高価なのかを思うかもしれませんが、その価値は価格以上のものがあります。

化学合成を使うとゴムシールを傷めるといいますが 現代の技術で中和剤が開発されているため、傷めることは無いと言えます。ただし、サラサラな粘りの無い化学合成はあらゆる隙間から染み出てきやすいために オイル漏れや気密性が落ちた旧車や過走行車はパワーダウンやオイル消費・白煙の原因になりやすいので注意する必要がありますので 旧車・過走行車専用につくられたエンジンオイルを使用しましょう

オイルの性能を維持する力が強いことを証明。

ノンポリマー鉱物油は、化学合成オイルに比べて、高温時でも粘度変化が少なく、安定した性能を維持することができます。これにより、エンジンの摩擦を減らし、燃費を向上させる効果が期待できます。

ノンポリマー鉱物油について、さらに詳しく知りたい方は、以下のバナーをクリックしてください。

車用エンジンオイル