エンジンオイルを選ぶとき、見た目や価格、粘度だけで決めていませんか?

でも本当に大切なのは──

**「そのオイルが、どんな使い方を想定して設計されたか」**を知ることなんです。

実は、その“設計意図”を読み解くカギとなるのが、ZDDPという成分。

この成分から、オイルの「守り方の設計」が見えてくるんです。

オイル選びに迷ったら、“どう使うか”に着目してみてください。

それだけでも、エンジン寿命に大きな違いが生まれます。

エンジンオイルは、車の心臓=エンジンを守る“血液”のようなもの。

その中には、エンジンをスムーズに、そして長持ちさせるための“頼れる戦術チーム”──「添加剤」が働いています。

中でも中核を担うのが「ZDDP」。

巷では、「ZDDPの量が多ければ多い程良い」とされています。

金属表面に膜を作ってエンジンを守る成分ですが、実はこのZDDP、誤解されがちな存在でもあります。

もともとZDDPは、強力な金属保護剤として昔のオイルに多く使われていました。

しかし排ガス浄化装置(触媒)に影響することがわかり、2000年代から使用量に制限がかけられるようになったのです。これが「SM規格」以降のAPIルールです。

API規格=性能が高い、ではありません

新車や排ガス規制のある車にはAPI準拠のオイルが安心ですが、

旧車や過走行車、スポーツエンジンなどでは、ZDDPを多めに使った“基準外設計”の方が、エンジンを守る力が強いこともあります。

また最近では、ZDDPを減らしながらも、他の成分との組み合わせでしっかり守る技術も進化しています。

つまり、ZDDPは量だけでなく、どう使うかが重要なんです。

では、ZDDPの本当の姿とその仲間たちについて、ここから見ていきましょう。

ZDDPの誤解を解こう! –ZDDPの真実

ZDDPを「エンジンを守る戦術チーム」に例えて話をしていくことにします。

ZDDPは長年使われてきた信頼と実績のある「エンジンを守る戦術チーム」。エンジンを守ってくれます。でも、その使い方や本当の力を正しく理解することが大切です。

💥誤解1:「ZDDPは、たくさん入っていれば安心!」は本当?

ZDDPはたしかにエンジンを守る力が強い成分です。

でも、「多ければ多いほど良い」というわけではありません。

入れすぎると、次のような問題が起こることがあります:

- 分解された成分がオイルの中に“ヘドロのような汚れ”として溜まりやすくなる

- 他の大事な添加剤(たとえば燃費をよくする成分や洗浄成分)の働きを邪魔してしまう

- 少しずつ、排ガスをきれいにする装置(触媒)に悪影響を与えてしまう可能性がある

つまり、ZDDPは「エンジンのタイプ」や「走り方」、そして**“一緒に入れる他の成分とのバランス”**がとても大事なんです。

💥誤解②:「ZDDPはどれも同じ成分でしょ?」── 実は違います!

ZDDPという名前はひとつですが、

じつは中身には**異なる性格を持った“2人のキャラクター”**がいるんです。

その2人とは:

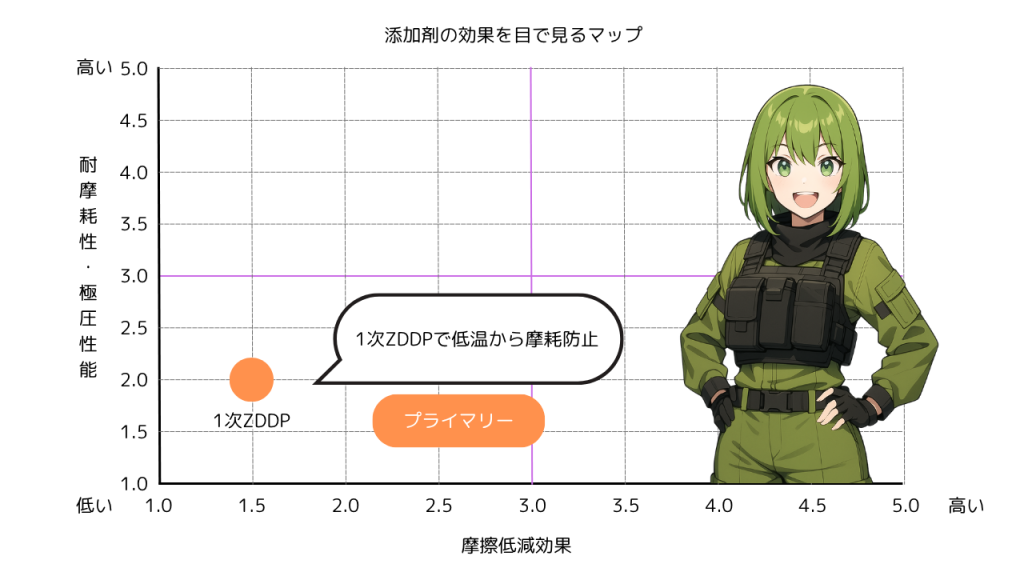

キャラクター紹介①:プライマリーZDDP=切り込み隊長

🔥 プライマリーZDDP(切り込み隊長)

エンジン始動直後、まだ全体が冷えているとき──

でもピストン周りなど一部では“局所的に高温”になることがあります。

この「無防備な時間」に、すばやく駆けつけて、80〜120℃の低中温でも膜を作ってくれるのが彼の仕事。

まさに、「先に動く俊敏な初動型キャラクター」です。

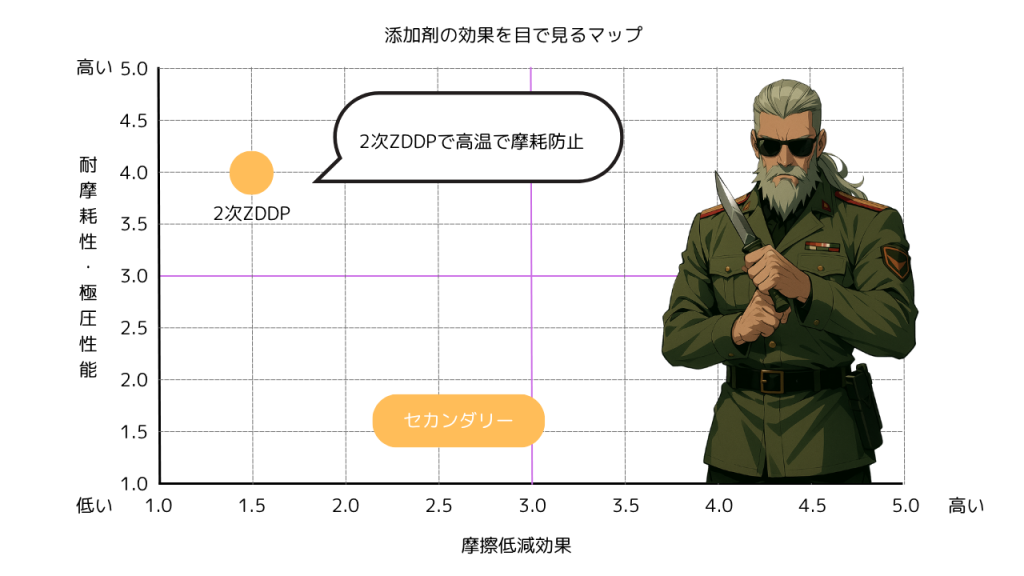

キャラクター紹介②:セカンダリーZDDP=タフガイ隊長

🛡️ セカンダリーZDDP(タフガイ本隊)

エンジンが完全に温まり、回転数も高くなったとき(ピストンリング部分で130〜160℃以上)、本格的な“高温・高負荷ゾーン”で頼れるのがこのキャラクター。彼が仕事を始めます。

熱にも圧力にも強く、ガッチリと金属表面を守る“鋼の鎧”をつくりだします。

過酷な走行条件の中で、持続的な保護力を発揮するタフな存在です。

なぜこんなふうに分かれているのか?

それは、エンジンの中が場所によって温度や圧力が大きく変わる“戦場”だからなんです。

つまりZDDPとは、“1人の万能キャラクター”ではなく、

「得意分野が違う2人の戦士」が交代で守っているというわけです。

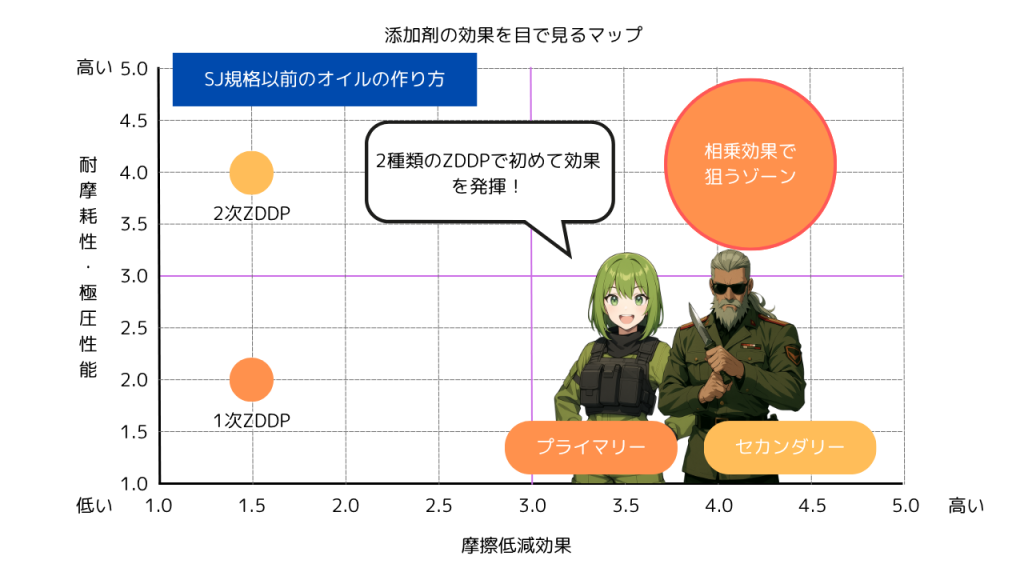

昔のオイルが持っていた“シンプルで力強い処方”です。

つまりプライマリーとセカンダリの二人でエンジンを守っていました。

このZDDPは熱により自己犠牲的に分解」して皮膜を作る、摩耗防止成分です。

支援部隊 登場!ZDDPコンビをサポートする“頼れる仲間たち”

🛡️現代のオイルは進化している!

エンジンの内部は、冷間始動から高温・高負荷まで、まさに日々が「変化する戦場」。

ZDDPの主力部隊──**プライマリーZDDP(切り込み隊長)とセカンダリーZDDP(タフガイ隊長)**はその要ですが、すべての状況を2人だけでカバーするのは難しくなってきました。

👉 昔はZDDPが主役だったけれど、いまは“支援部隊とのチームワーク”が勝負どころ!

それぞれの得意分野でチームの力を何倍にも高めてくれる、頼もしい仲間たちを紹介しましょう!

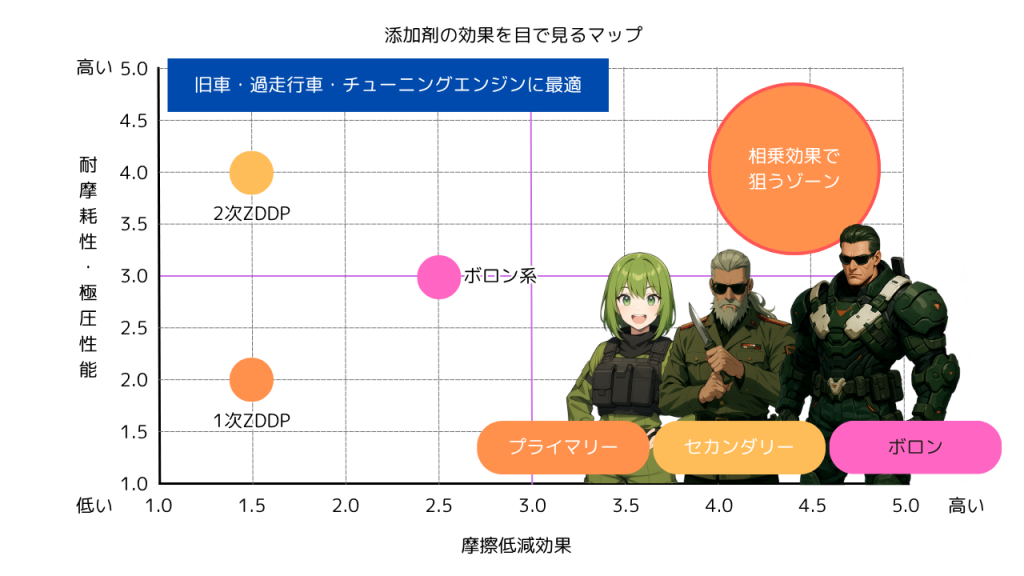

🧠 ボロン

役割:防御力の底上げ+バリア強化

ZDDPが作った膜に、さらに強固な“シールド”を重ねる知略型戦士です。

酸化・熱・衝撃といった外敵から守る多層防御の専門家です。

長時間運転や高温環境での「バリアを作り」を支えます。

エンジンの内部は、冷間始動から高温・高負荷まで、まさに日々が「変化する戦場」。

ZDDPの主力部隊──**プライマリーZDDP(切り込み隊長)とセカンダリーZDDP(タフガイ隊長)**はその要ですが、すべての状況を2人だけでカバーするのは難しくなってきました。

👉 昔はZDDPが主役だったけれど、いまは“支援部隊とのチームワーク”が勝負どころ!

それぞれの得意分野でチームの力を何倍にも高めてくれる、頼もしい仲間たちを紹介しましょう!

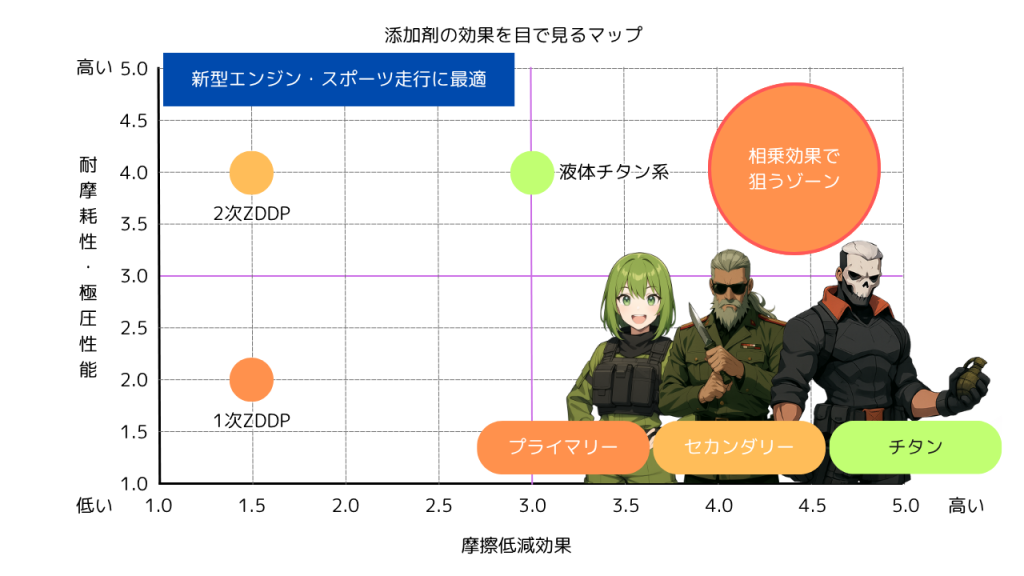

🛡️ チタン

役割:過酷環境での局所守備

金属同士が激しくぶつかる「超局所的な衝突ゾーン」で抜群の強さを発揮します。

一点突破の摩耗や焼き付きから味方を守る、重装甲の護衛戦士。

高回転・高負荷のエンジンでその本領を発揮します。

戦士が戦っているとき、敵が一点だけを狙って強烈にぶち込んでくる場面を想像してください。

普通の鎧では防げないほどの衝撃が来たその瞬間──

そこに“カチーン!”と音を立てて、分厚い金属プレートが自動で出現!

**ピンポイントにその一撃を受け止める“局所防御用の鉄壁シールド”**です。

このプレート、ふだんは姿を見せません。重くて邪魔になるからです。

でも「ここぞ!」という超過酷な場面でだけ出てきて、一撃必殺から味方を守ってくれる。

それが、チタン系添加剤の働きなんです。

ボロンのように引き金は同じですが、守る範囲が限定的で、ピンポイントで守るのがチタンの役目。

このチーム編成は新型エンジンやスポーツ走行などに最適です。

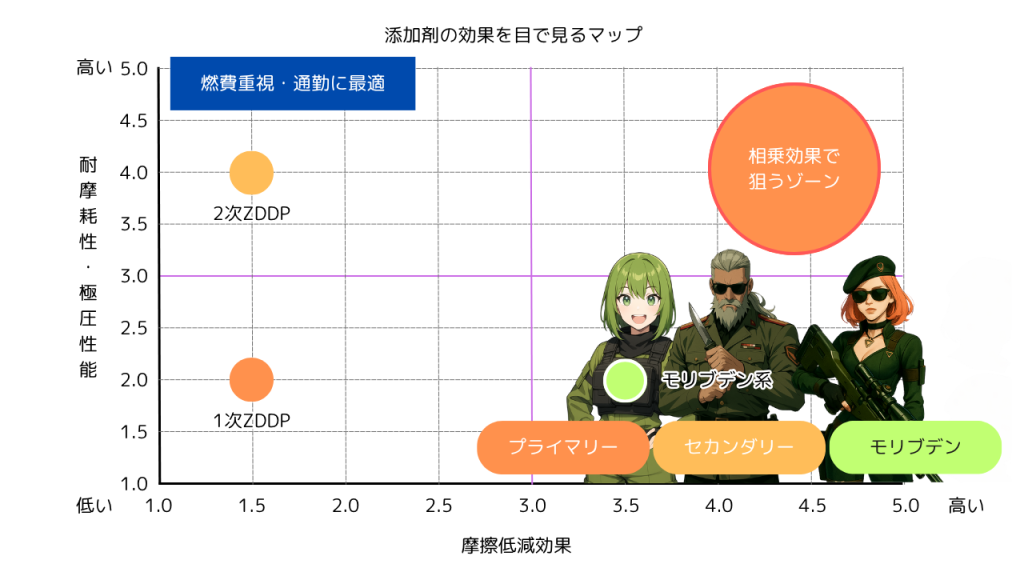

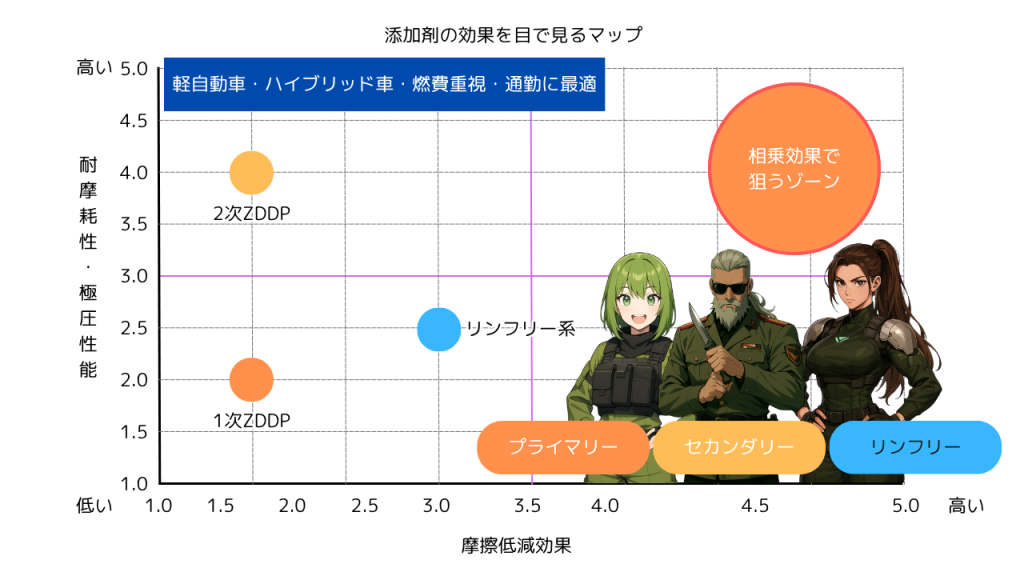

💨 モリブデン

役割:摩擦を減らして動きを助ける

摩擦の抵抗をスッと減らし、動きを滑らかにする摩擦軽減の達人。

燃費アップやスムーズなエンジン動作をサポートする「滑空のエージェント」。

ただし持続力は限定的。短期決戦型のクールな助っ人です。

戦場で、仲間たちが盾や鎧で敵の攻撃を受け止めている中──

モリブデンはちがいます。

敵の一撃が迫ったその瞬間、足元がスッと氷のように滑り、攻撃は空振りに。

それは、**摩擦を減らして“そもそも当たらせない”**という特殊なスキルのおかげ。 受けるのではなく、かわす。

守るのではなく、滑らせて摩耗を起こさせない。

他のキャラクターたちが「鎧」や「盾」で攻撃を受け止めている中で──

モリブデンはスッと身をかわし、相手の刃を当てさせない。

足元が氷のように滑る床に変わっていて、敵の攻撃が空振りになるイメージです。

摩擦そのものを起こさせない達人──それがモリブデンの真の姿。

このチーム編成は燃費やエンジンレスポンス向上に最適です。

🩹 リンフリー極圧剤

役割:軽度な摩耗への初期対応

本格派の防御戦士ではないものの、軽いダメージに即応する初動型の衛生兵。

ZDDPが働く前のすき間を埋めたり、軽負荷条件でエンジンをやさしく保護します。

負荷が小さい場面ではコスト面でも優秀な支援役です。

戦場で、仲間が敵の攻撃を受けて傷ついたとき──

真っ先に駆けつけて応急処置をしてくれるのが、リンフリー極圧剤。

彼は、防御力が高いわけでも、攻撃を防ぐ盾を持っているわけでもない。

でも、小さなダメージにいち早く反応して、必要なところに応急ガードを施してくれる。

耐久戦には向かないけれど、素早く・軽く守ってくれる“衛生兵タイプのサポーター”──それがリンフリー極圧剤の本質です。

このチーム編成は軽自動車やハイブリッド車、燃費重視のエンジンに最適です。

ZDDPなどの添加剤効果は永久ではない

つまりこれらの戦術部隊は熱と戦い続けています。

戦闘で疲弊していくのです。

ZDDPは分解することで、初めて被膜をつくれるのです。

ロールプレイングゲームに例えるなら、ヒットポイントが減ことで被膜をつくって仲間を守ることが出来るんですよね。

減って効果が無くなるのが、ZDDPの品質によって耐久性や保護性能は変わってきます。

安価なZDDPは耐久性、保護性がなく、高価なZDDPは耐久性、保護性も高くなる。

つまり値段分ということになりますね。

ここまで、エンジンを守る個性豊かなキャラクターたちを紹介してきました。しかし、どんなに強力なキャラクターでも、戦う環境が整っていなければその力を発揮できません。そこで重要なのが、彼らキャラクターチーム全体を統括する司令部が必要です。──それが『清浄分散剤』なのです 。

司令部としての清浄分散剤

司令官「清浄分散剤」

どんなに強力な戦士でも、戦う環境が整っていなければ力を発揮できません。

その戦場を整え、チーム全体を支えるのが「清浄分散剤」──彼女は単なる“お掃除係”ではなく、**作戦環境を整える「司令塔」**なのです。

🧭 清浄分散剤の役割:

- 金属表面をキレイに保ち、膜形成をサポート

- ZDDPなどの反応を促す化学的ブースター

- 汚れや燃えカスを分散し、継戦能力を支える

多くの方は「清浄分散剤」はエンジン内部の汚れをとる役目としか考えていない事でしょう。故に市販の添加剤にはエンジンクリーナーと呼ばれる添加剤も販売されています。

さて問題は後から入ってきた清浄分散剤が強すぎた場合、汚れが塊で落ちてしまい、オイルの吸い込み口を塞ぎ、焼き付きにつながる可能性も含んでしまうことにあります。

強すぎれば、ZDDPもボロンも力を出し切れません。

最強なのは“全部”じゃない、“選ばれたチーム”

ZDDPさえ入っていれば安心──そんな時代は終わりました。

現代のオイルは、ZDDPだけでなくボロン・チタンなどと連携する“チーム戦術”で性能を発揮しています。

でも、“全部入り”が最強ではありません。

市販添加剤を足すのは、チームワークを乱す行為になることも。

大切なのは、「エンジンの使われ方に応じて、必要な成分を的確に選び、無駄なく組むこと」。

サッカーやF1のように──

「誰が」「どのタイミングで」「どんな役割を果たすか」。

それを設計するのが、“ブレンドという戦略”なのです。

オイルの性能は、“中身の数”ではなく、“中身の意味”で選びましょう。

いかがでしたか?

エンジンオイルの中には、こんなにも個性豊かな“戦術チーム”が編成されているんです。

でも本当に大切なのは、「誰が強いか」ではなく、「誰と、どんな作戦で守るか」。

エンジンの状態や使い方に合った“チーム構成”こそが、エンジンを守るカギになります。

オイルに書かれた「旧車対応」や「高負荷対応」という言葉──

それは、どんな添加剤が、どんな戦術でブレンドされているかを示すヒントでもあります。

成分名は見えなくても、“どう守るか”という設計思想は、読み取ることができます。

まずは今使っているオイルが、どんな使い方を想定して設計されているか?そこに注目してみてください。

化学合成オイルのメリット・デメリットを解説

化学合成オイルが一番潤滑性が高いと思っていませんか?その実態を歴史的背景を知るとオイルの進化がよくわかります。

オイルの性能を維持する力が強いことを証明。