旧車乗りにとって永遠のテーマが「日産L型エンジンに合うオイルの選び方」です。

結論から言えば、L型エンジンには鉱物油が最も相性が良く、とくにノンポリマー鉱物油が理想的です。

これは単なる昔の慣習ではなく、エンジン設計とオイル特性を踏まえた必然なのです。

鉱物油が合う理由

鉱物油がL型と相性が良い理由は、大きく三つに整理できます。

まず、摩耗を防ぐ添加剤の働きです。特にZDDPは、カムやロッカーのように負荷が集中する部分で保護膜を形成し、金属を守ります。現代の合成油では環境規制の影響でZDDPが控えめに設計されることが多く、旧車には不利に働く場合があります。

次に、粘度とクリアランスの関係です。L型は設計当時の部品精度を前提にしており、現代のエンジンより隙間が広めに作られています。その隙間を油膜で埋めるには“腰のあるオイル”が必要です。サラサラすぎる合成油では支えきれず、鍛造ピストンを組んだチューニングエンジンではなおさら鉱物油の粘り強さが重要になります。

そして最後に、潤滑性への誤解です。滑りの良さと摩耗防止は別物であり、油膜が途切れる瞬間に金属を守るのはZDDPなどの極圧剤です。潤滑性が高いだけでは寿命は延びません。

ここで大事なのは、時代背景です。1970年代、L型が活躍していた当時はオイルの主流がシングルグレードで、その処方はノンポリマー鉱物油でした。つまり、L型エンジンは「ポリマーに頼らない粘度維持」を前提に設計されていたのです。

だからこそ、現代においても同じノンポリマー鉱物油を選ぶのが理にかなっている。L型は“その時代のオイル”を想定して作られているから、今でもノンポリマー鉱物油の安定した油膜が最も自然にマッチするのです。

粘度の選び方

L型エンジンにとって粘度は単なる数字合わせではなく、エンジン設計と直結しています。まず「20W-50」の表示を分解すると、20Wは低温時の始動性、50は高温時の油膜保持力を意味します。数字の前後が示すのは、単なる硬さではなく、温度によるオイルの振る舞いそのものです。

L型は1970年代の設計で、現代のエンジンに比べると部品同士の隙間がやや広めに作られています。この隙間を埋めてクッションの役割を果たすのが油膜であり、もしオイルがサラサラすぎると金属同士が直接ぶつかりやすくなります。靴下を一枚でコンクリートを走るように、衝撃がそのまま伝わってしまうのです。

また、高回転や夏場の高速走行では油温が上がり、オイルの粘度は下がります。このとき油圧も落ち込みますが、油圧は人間に例えるなら血圧と同じで、急に下がると一気にダメージにつながります。

ここで重要なのは、油圧を安定させるには鉱物油が有利だという点です。ドラッグレースのように極端な条件で走るマシンでさえ、1万馬力を超える領域でも鉱物油が選ばれているのはそのためです。

さらに注目すべきは、ノンポリマー鉱物油の特性です。一般的なマルチグレードは粘度指数向上剤(ポリマー)に頼って粘度を作りますが、熱やせん断に弱く、油圧が崩れやすい傾向があります。それに対しノンポリマー鉱物油はオイルそのものの粘りで支えるため、選んだ粘度が“そのまま持続”し、油圧を安定させます。

つまり粘度選びで大切なのは「硬いから安心」ではなく、季節や走り方に合った数値を選び、その粘度を安定して守れるノンポリマー鉱物油を選ぶことなのです。

エステルは本当に“一番”なのか?

鉱物油とノンポリマーの優位性を説明すると、必ず出てくるのが「では最高性能といわれるエステルなら一番良いのでは?」という疑問です。確かにエステルは高性能ベースオイルとして知られていますが、その評価には誤解も少なくありません。

エステルは分子構造に極性を持ち、金属表面に吸着して強固な油膜を形成する特性があります。このため高温耐性や潤滑性能に優れ、航空機やモータースポーツ分野で採用されてきました。しかし「エステル=万能」という考え方は正しくありません。強力な吸着力は裏を返せば清浄分散剤など他の添加剤とのバランスを崩す要因にもなり、またコストやシール材との相性といった弱点も存在します。

つまり旧車やL型エンジンにおいては、必ずしも「エステルだから最適」というわけではなく、用途や設計思想に合わせたブレンドの一部として位置づけるのが正しい理解です。詳しくは以下の動画で、実際のエステル配合例とともに解説しています。

油温と水温の関係

エンジンの冷却は、水温計だけを見ていても本質はつかめません。L型のような旧車では特に、油温と水温は表裏一体で考える必要があります。

オイルはエンジン内部を流れながら燃焼室まわりの熱を直接吸収し、深部の冷却を担います。一方で冷却水はシリンダーブロックやヘッドの外側を循環し、外殻から放熱します。

つまり、オイルは「内側の冷却」、冷却水は「外側の冷却」という役割を分担しているのです。

ここで注目すべきは、オイルの性質による熱移動の違いです。分子構造が整った合成油は熱に強く分解しにくい一方で、分子が揃いすぎているために熱を運び出す力は相対的に弱めです。

それに対して鉱物油は分子のばらつきが大きく、その“隙間”が熱を拾って運びやすい特性があります。クリアランスの広いL型とは、まさにこの性質がかみ合うのです。

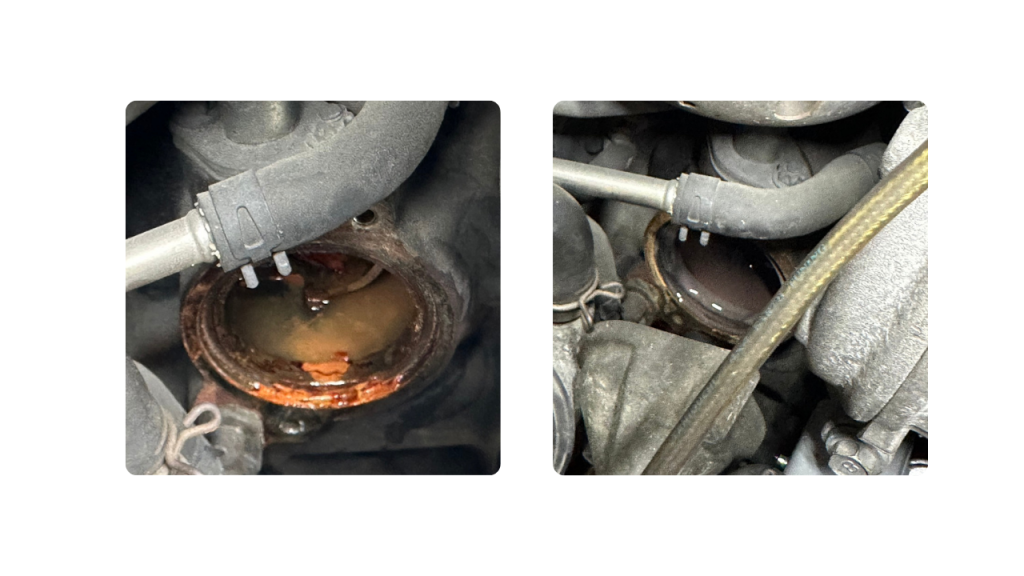

そして冷却の出口はラジエターです。オイルが受け止めた熱は最終的にラジエターで放出されますが、内部が錆やスケールで目詰まりしていれば、オイルも水も同時に高止まりします。つまり、油温の管理はオイルの選択だけでなく、ラジエターの健康状態にも直結しているのです。

この関係を人間の体でたとえるなら、油温は「深部体温」、水温は「表面体温」にあたります。内側が冷えれば外側も下がり、内側が熱ければ外側も熱くなる。表面の温度だけ見ても、本当の状態は把握できません。

だからこそ、水温が高めに出ているなら、まずは冷却性に優れた粘度設計のオイルを検討すべきです。

それでも改善が見られない場合には、ラジエターの洗浄や容量アップといった対策をとる必要があります。

添加剤と守る力

オイル選びを語るとき、誤解されやすいのが「潤滑性が高ければ摩耗もしない」という考え方です。確かに油膜が厚く安定しているときは、滑りの良さが摩擦を減らしてくれます。しかし、常に油膜が完全ではありません。発進直後や高荷重、急な回転変動など、油膜が薄くなる瞬間は必ず訪れます。その時に金属を守るのは、滑りの良さではなく、添加剤による保護膜の働きです。

その代表がZDDPです。ZDDPは金属同士が接触しかけた瞬間、摩擦熱を利用して化学反応を起こし、その場でガラス状の極薄い皮膜を形成します。これが“最後の盾”となり、カムやロッカーのように高荷重が集中する部分の摩耗を食い止めます。

一方で、ZDDP単体では完璧ではありません。汚れやスラッジが堆積すれば、いくらZDDPが入っていても正しく作用できません。そこで重要になるのが清浄分散剤です。清浄分散剤は汚れを油中に分散させ、流路を確保し、添加剤が本来の働きを発揮できる舞台を整えます。言い換えれば、清浄分散剤は「司令塔」であり、ZDDPは「最前線の戦士」なのです。

さらに、特殊な極圧剤(エンジン保護剤)などを組み合わせることで、ZDDPの弱点を補強する設計もあります。重要なのは「量」ではなく「チームワーク」です。添加剤同士が連携してこそ、オイルの守る力が最大化されます。

つまり、旧車のオイル選びで見るべきは「滑りの良さ」ではなく「守る力の有無」。そして守る力は、ZDDPを中心にした極圧剤と、それを支える清浄分散剤のバランスで決まるのです。

詳しくはエンジンを守るZDDP戦士たちを参照ください。

用途ごとの選び方

普段乗りであれば10W-40でも問題はなく、夏場の高負荷走行やチューニング車両では20W-50を選ぶと安心できます。冬の短距離走行では、始動性を優先した10W-40が扱いやすいでしょう。

ここで大切なのは、常に油温や油圧の数値を確認し、必要に応じて一段階硬めや柔らかめに調整することです。計器や走行後のオイル状態を観察することで、自分のエンジンに最適な粘度を導けます。

情報に惑わされないために

インターネットには「硬いほど安心」「合成油は万能」「高いオイルは絶対に安全」といった言い切り情報が多く出回っています。しかし、旧車にとって本当に重要なのは、用途に合った設計かどうかです。

ノンポリマー鉱物油は、選んだ粘度をそのまま長持ちさせ、油圧を安定させる土台になります。その上でZDDPを中心とした保護剤が機能することで、L型エンジンを安心して走らせることができます。

まとめ

L型エンジンに必要なのは派手なスペックではなく、安定した油膜の土台と添加剤による守りです。粘度は季節や用途、エンジン仕様に合わせて選び、土台はノンポリマー鉱物油、守りはZDDPを中心とした適切配合。この基本を押さえておけば、情報に惑わされることなく、L型を長く楽しむことができます。

化学合成オイルのメリット・デメリットを解説

化学合成オイルが一番潤滑性が高いと思っていませんか?その実態を歴史的背景を知るとオイルの進化がよくわかります。

L型エンジン型式と搭載車種一覧

4気筒シリーズ

| L13 | ブルーバード(510) |

| L14 | ブルーバード(510)サニー(B110・210)バイオレット(710) |

| L16 | ブルーバード(510・610・810) バイオレット(710・A10) サニー・エクセレント(B210) オ-スター・スタンザ(A10) スカイライン(C110・210) |

| L16E | バイオレット(710・A10) オースター・スタンザ(A10) |

| L16P | ブルーバード(510)バイオレット(710) |

| L18 | ブルーバード(510・610・810) ローレル(C130・C230) スカイライン(C110・210) シルビア(S10) |

| L18E | ブルーバード(610・810) シルビア(S10) スカイライン(C210) |

| L18P | ブルーバード(810) バイオレット(710)LPG車 |

| L20B | ダットサンニュー510(A10) ダットサン720(ダットサントラック720型輸出仕様) ダットサン910 ダットサンSX(S10対米仕様) |

| LD20 | ブルーバード(910・U11) スカイライン(R30) ローレル(C31) バネット(C120・C22) ラルゴ(C120・GC22) |

| LD20T | ブルーバード(910) ラルゴ(C120・GC22) キャラバン・ホーミー(E23・24) |

6気筒シリーズ

| L20 | セドリック・グロリア(130(セドリック)・A30(グロリア)・230・330・430)スカイライン(C10・110・210) ブルーバード(G610・810) ローレル(C130・230・C31) フェアレディZ(S30) |

| L20E | セドリック・グロリア(330・430) スカイライン(C110・210・HR30) ローレル(C130・230・C31) ブルーバード(G610・810) フェアレディZ(S30・130) レパード(F30) |

| L20ET | セドリック・グロリア(430) スカイライン(C210・R30) ローレル(C31)レパード(F30) フェアレディZ(S130) |

| L20P | セドリック・グロリア(330・430・Y30) |

| L24 | フェアレディ240Z(S30) ダットサンスカイライン(C110・210輸出仕様) |

| L24E | ダットサン810(G810・910) 日産・810マキシマ(G910) スカイライン(R30輸出仕様) |

| L26 | ダットサン260Z(S30型フェアレディZ輸出仕様) ローレル(C130)セドリック・グロリア(230) |

| L28 | ダットサン280Z(S30型フェアレディZ輸出仕様)セドリック・グロリア(330)ローレル(C130・230)シビリアン(W40・41) |

| L28E | フェアレディZ(S130)セドリック・グロリア(430)レパード(F30)ローレル(C31) |

| L28ET | 280ZX(S130フェアレディZ北米仕様) |

| LD28 | セドリック・グロリア(430・Y30)ローレル(C31・32)スカイライン(C210・R30) ダットサン910(G910) |

| LD28T | パトロール(Y60・61 サファリ輸出仕様) |

オイルの性能を維持する力が強いことを証明。