愛車の調子、こんな悩みありませんか?

- オイル交換直後は快適なのに、すぐに燃費や加速性能が低下する。

- エンジンからノイズ(異音)が聞こえて気になる。

- 愛車のフィーリングが変化してしまう。

- 同じ粘度なのにオイルの使用感や性能が異なる理由が分からない。

その原因は「エンジンオイルの粘度選び」にあるかもしれません。指定された粘度に頼るだけでは十分ではなく、愛車の状態や使用環境に最適なオイルを選ぶことが大切です。この記事では、粘度選びの基礎から適切な選び方までを分かりやすく解説します。

1. なぜ粘度選びが重要なのか?

粘度がエンジンに与える影響

エンジンオイルの粘度は、エンジンの性能や寿命に大きな影響を与えます。粘度が適切でないと、次のような問題が発生します。

- 隙間を埋める力が不足し、エンジン効率が低下する。

- 摩耗が進み、エンジン寿命が短くなる。

- 燃費が悪化する。

一方で、適切な粘度を選ぶことで次のようなメリットが得られます。

- 燃費や加速性能の改善。

- エンジン寿命の延長。

- 愛車本来の快適なフィーリング。

2. エンジンオイルの粘度とは?

粘度とは、オイルのとろみ具合のこと。水のようにサラサラなオイルもあれば、蜂蜜のようにドロドロなオイルもあります。

3. 粘度が高いほど良いってホント?

エンジンが摩耗してくると、部品間の隙間が広がり、オイルの消費量が増えたり、圧縮漏れが起きたりします。このような状態では、高粘度のオイルが有効です。高粘度のオイルは、隙間を埋めることで、エンジン本来の性能を取り戻し、燃費の向上やノイズの低減などの効果が期待できます。

4. エンジンオイルの粘度はどうやって作られるの?

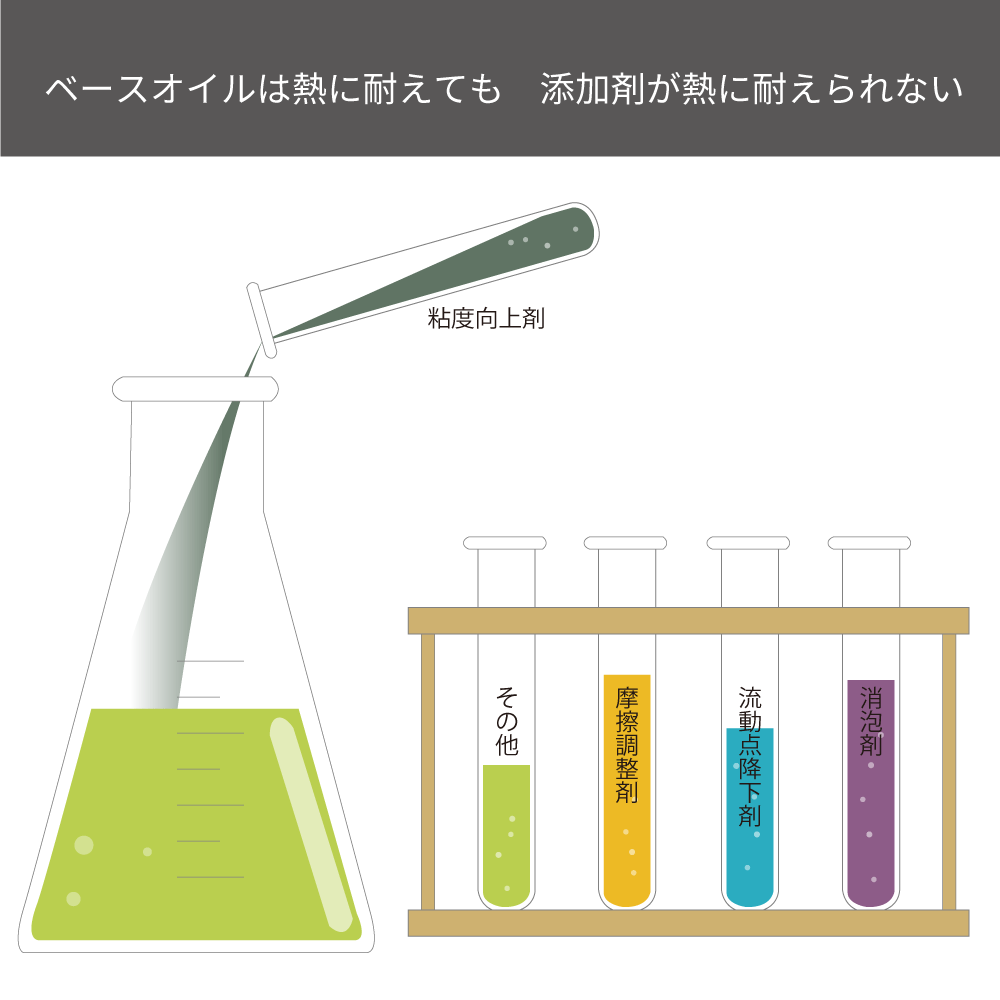

エンジンオイルの粘度は、ベースオイルと粘度指数向上剤(ポリマー)という添加剤によって調整されます。

- ベースオイル: オイルの基礎となる成分。鉱物油、部分合成油、化学合成油など、様々な種類があります。

- 粘度指数向上剤: 温度変化による粘度変化を少なくする添加剤。

- 極圧剤:摩擦、摩耗を抑制する添加剤

- 消泡剤:高回転で回したときの泡立ちを抑える添加剤

- 清浄分散剤:汚れを微粒子にして、油中に浮遊させる添加剤

- 酸化防止剤:エンジンの中にサビの発生を抑える添加剤

どんなに高性能なベースオイルを使っても、配合する添加剤でオイルの性能は発揮できなくなる。

5. 粘度表示の見方

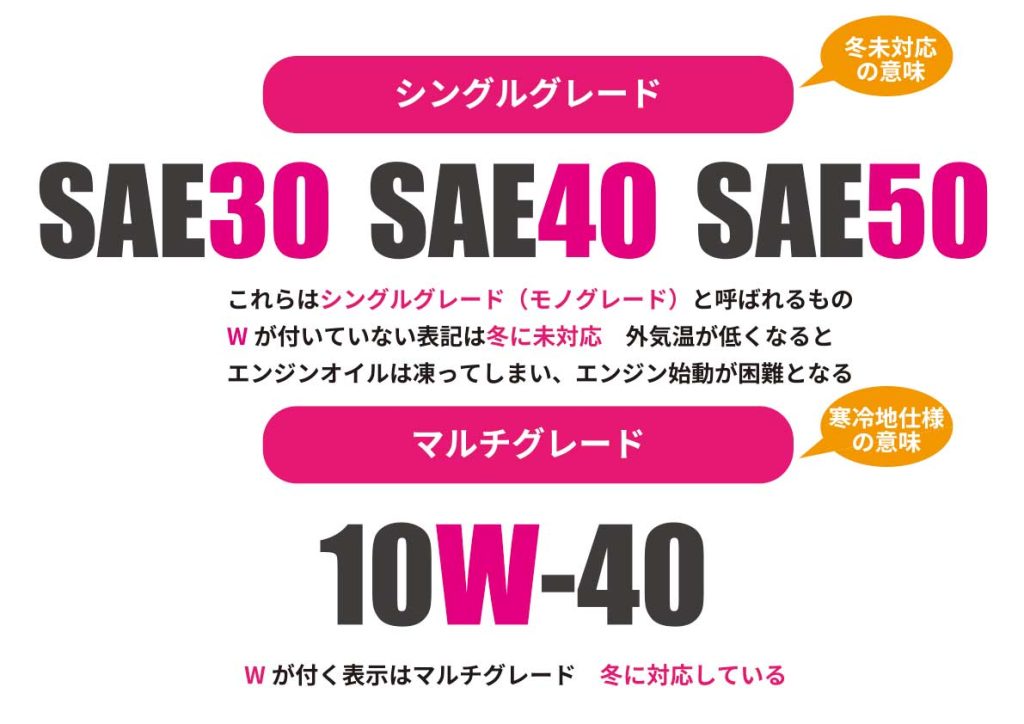

オイル缶には、「0W-20」や「5W-30」のように書かれています。

- W (Winter): 冬の始動性を示す指標。数字が小さいほど、低温での始動性に優れています。

- 0W, 5W, 10W, 15W, 20W の意味

- これらの数字は、そのオイルが対応できる最低気温を表しています。

- 例えば、「0W」は -35℃ まで、「5W」は -30℃、「10W」は -25℃、「15W」は -20℃、「20W」は -15℃ まで対応できることを示します。

- 数字が小さいほど、より寒い地域でもエンジンがスムーズに始動できますが、日本国内のほとんどでは「10W」もあれば十分です。(一部地域を除く)

- 0W, 5W, 10W, 15W, 20W の意味

- Wの後の数字: 「20」「30」「40」「50」はエンジンが温まった時の粘り気を表す指標。数字が大きいほど、高温での油膜保持能力が高く、エンジン保護性能に優れています。

6. ポリマー配合オイルの問題点

従来のエンジンオイルは、ベースオイルに粘度指数向上剤(ポリマー)を添加することで粘度を調整しています。しかし、ポリマーは熱やせん断力によって劣化しやすく、オイルの粘度が低下してしまうという問題点があります。

ポリマーはプラスチック樹脂で、熱が加わると焼け焦げて黒くなり、せん断といって分子が切られると、粘りを失っていきます。 これが交換直後は調子がいいけど、少し走るとフィーリングが悪化するのはこのためです。

7. 粘度が低下するとどうなるの?

オイルの粘度が低下すると、様々な問題が起こる可能性があります。

- 油膜が薄くなり、エンジン部品の摩耗や損傷

- オイル消費量の増加

- 燃費の悪化

- エンジンノイズの増加

- エンジン出力の低下

8. ベースオイルの種類と性能

化学合成油が良いってホント?

エンジンオイルを選ぶ際、ベースオイルの種類を気にする方も多いのではないでしょうか?一般的に、化学合成油は高性能で、鉱物油は低性能というイメージがあるかもしれません。しかし、それは本当でしょうか?

実は、鉱物油にもグレードがあり、高品質な鉱物油は化学合成油に匹敵する性能を持つものもあります。

化学合成オイルの方が性能が良いというのは時代と共に変化しています。

鉱物ベースオイル グループ2は1種類ではありません

グループ2にはグループ2・グループ2A・グループ2+の3種類があるのをご存じでしょうか?このグループにも沢山の種類があり、これらを組み合わせることで、化学合成オイルを超える性能を持つことが可能となっています。

ライズオイルでは、高品質な鉱物油を厳選し、独自の配合技術で高性能なエンジンオイルを製造しています。

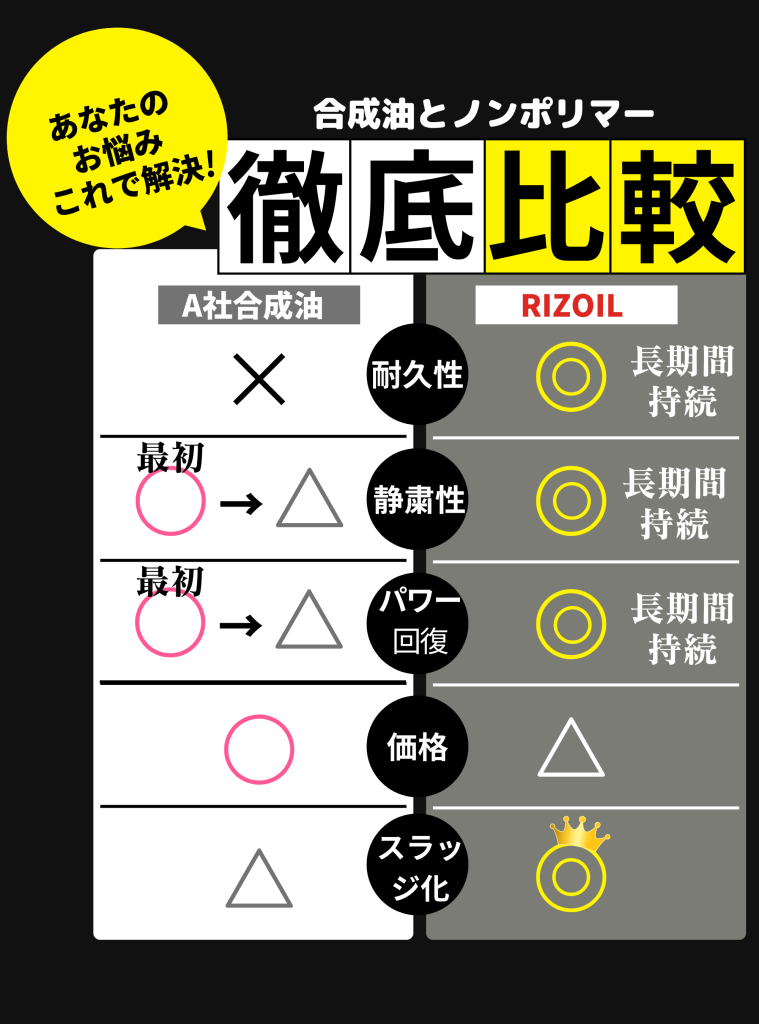

9. 粘りを失いにくいノンポリマー製法

ライズオイルは、ポリマーを使用しないノンポリマー製法を採用しています。

ノンポリマーのメリット

- 黒くなる原因物質が入っていないため、黒くなりにくい。

- 複数のベースオイルをブレンドすることで、粘度を作り出しているため、粘りの変化がおきにくい。

- 油膜が薄くなり、エンジン部品の摩耗や損傷を防ぎます。

- オイル消費量を抑制します。

- エンジン本来の力を取り戻します。

- エンジンノイズを減少させます。

ノンポリマー製法のオイルは、粘度変化が少なく、長期間にわたって安定した性能を発揮します。

その粘度の選び方は危険かも!

エンジンオイルの粘度選びは、愛車の状態や使用環境に合わせて行うことが重要です。ライズオイルのノンポリマー製法オイルは、長期間安定した性能を発揮し、エンジンを保護します。ぜひ一度お試しください。

ノンポリマー鉱物油は化学合成油を超える性能を持つ

製品となったノンポリマー鉱物オイルは劣化に強い。製品となった化学合成オイルを超える性能を持つ鉱物オイル

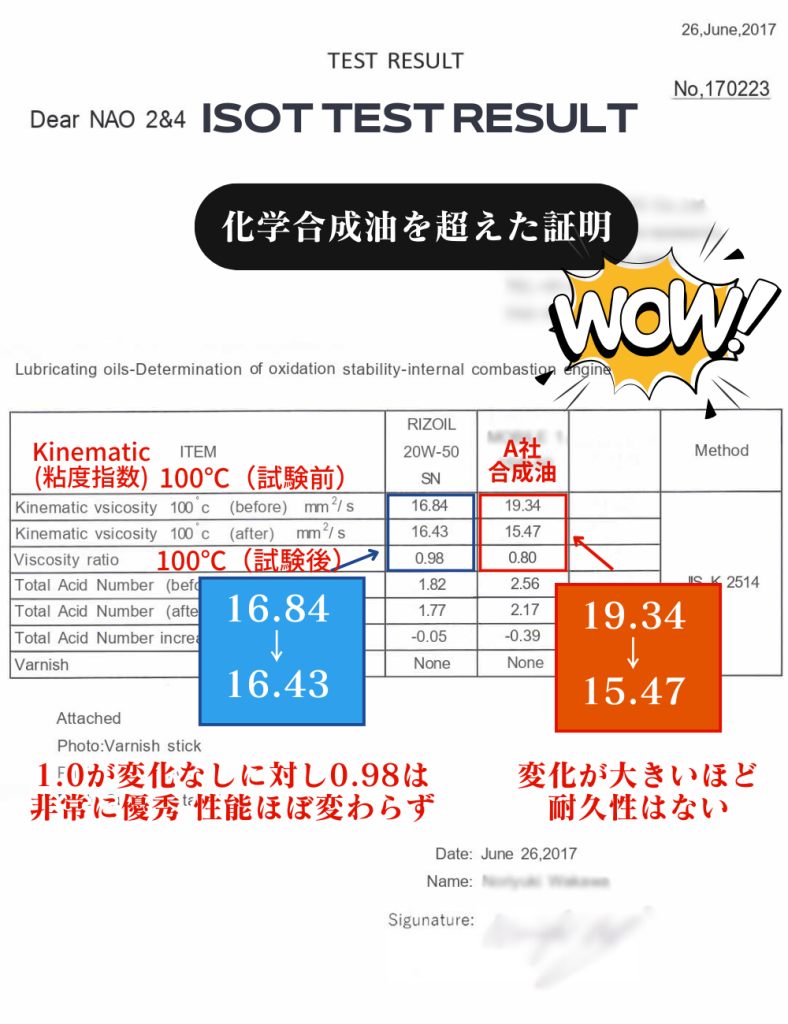

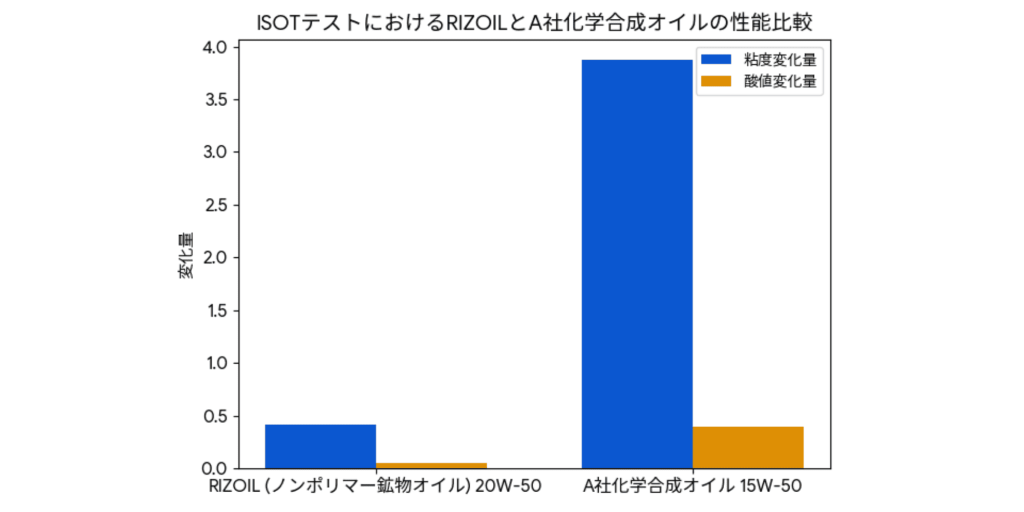

第三者機関によるISOTテストで、ライズオイルの性能を証明しました!

ISOTテストとは、エンジンオイルを高温(165.5℃)で24時間加熱し、品質の変化を調べる試験です。

この過酷なテストにおいて、ライズオイルは化学合成オイルと比較して、粘度変化が少なく、酸化も抑えられていることが実証されました。

ライズオイル(ノンポリマー鉱物オイル)20W-50

粘度の変化量

試験前16.84

試験後16.43

0.41ダウン

(ダウン量が少ない程耐久性が高いことを証明)

酸価

試験前1.82

試験後1.77

0.05ダウン

A社化学合成オイル15W-50

粘度の変化量

試験前19.34

試験後15.47

3.87ダウン

(ダウン量が少ない程耐久性が高いことを証明)

酸価

試験前2.56

試験後2.17

0.39ダウン

性能変化量をグラフ化

変化量が少ないほど優秀ということです。圧倒的にノンポリマーが耐久性に優れることを証明

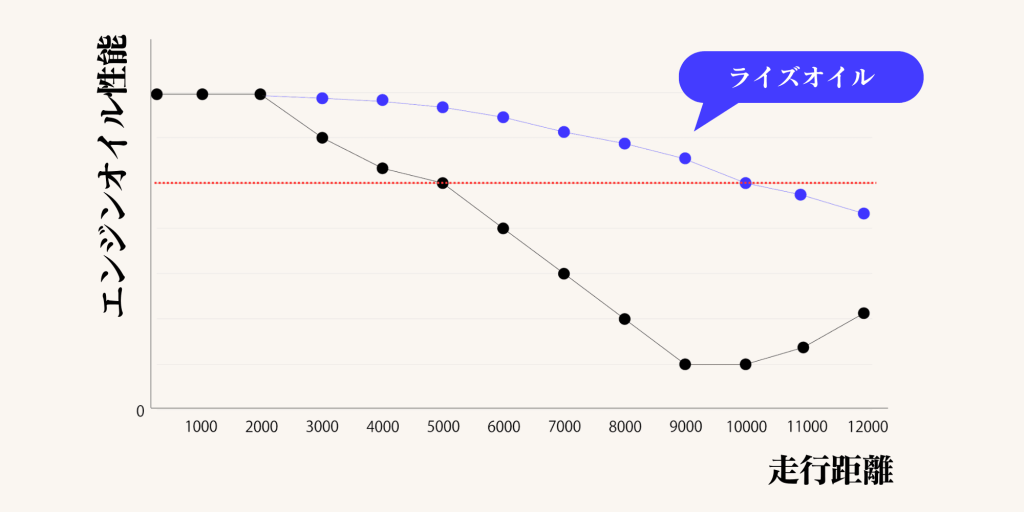

実走行に当てはめると

ノンポリマー鉱物油の性能曲線はなだらかな曲線を描く。一方化学合成油は急激な曲線を描く。

エンジンに求められるのは「耐熱性」が必要と思っていませんか?

「冷却性」と「耐熱性」の違い

化学合成オイルと鉱物オイルにはそれぞれ異なる特性がありますが、耐熱性自体に大きな差はありません。耐熱性とは、オイルがどの温度で燃え始めるかを示す「フラッシュポイント(引火点)」で測定されます。

例えば、どの粘度のオイルを選んでも、フラッシュポイント(引火点)に大きな差はありません。これは、オイルが高温環境でどれだけの熱に耐えられるかを示しているに過ぎません。

本当に重要なのは耐熱ではなく「熱安定性」と「添加剤」

オイルの真の性能を測る上で重要なのは「耐熱性」ではなく、「熱に対する安定性」です。この安定性においては、化学合成オイルが優れていることが一般的に知られています。化学合成オイルは、分子構造が均一であり、熱による分解が起こりにくいため、高温環境下でも安定した性能を維持します。

しかし、ここで見落とされがちなのが「添加剤」の役割です。どれだけベースオイルが安定していても、オイルに配合される添加剤が高温によって先に分解してしまうと、オイル全体の性能が低下してしまいます。そのため、オイルの性能を最大化するには、ベースオイルと添加剤のバランスが非常に重要になります。これらのバランスの良い製品がエンジン専用となる指標となります。

旧車・過走行車エンジンにおすすめなのはノンポリマー鉱物油

ライズオイルは、元エンジンチューナーが経験を元に開発した「こだわりのエンジンオイル」です。このバランスを最大限に追求した製品である「ノンポリマー鉱物油」を提供しています。

このオイルは、化学合成オイルに匹敵する「熱安定性」を持ちながらも「添加剤」の効果を最大限に引き出すことができるように設計されています。これにより、高温環境でも安定した保護性能を発揮し、エンジンの寿命を延ばすことが可能です。

ノンポリマー鉱物油は世界ラリーで性能を証明

APRC2アジアパシフィックラリー選手権2018年 クラス優勝

ドライバーのコメント

「ライズオイルを使うようになってから、エンジンのレスポンスが向上し、パワーも上がったように感じます。信頼性の高いオイルなので、安心してレースに集中できます。」 – アーレスティラリーチーム:ドライバー

ノンポリマー鉱物オイルとは2種類のベースオイルを贅沢に使用したエンジンオイルです。鉱物オイルなのになぜこんなに高価なのかを思うかもしれませんが、その価値は価格以上のものがあります。

お客様の声

神奈川県 会社員・35歳男性 日産スカイライン

「ハコスカの走りを維持するために、オイルにはこだわっています。RIZOILに変えてから、エンジン音が静かになり、振動も少なくなったと感じます。高回転までスムーズに回るようになり、運転するのがさらに楽しくなりました。燃費も少し良くなった気がします。」

兵庫県 自営業・42歳男性 日産シルビアS13

「シルビアS13は、私にとってかけがえのない存在です。RIZOILを使い始めてから、白煙も無くなりエンジンの調子が格段に良くなりました。これからもRIZOILで、大切にしたいと思います。」

静岡県 学生・21歳男性 いすづ ジェミニ

「ジェミニに一目惚れして、中古で購入しました。RIZOILは、先輩から勧められて使い始めました。最初は半信半疑でしたが、実際に使ってみると、エンジンの回転が滑らかになり、吹け上がりが良くなったと感じます。」

埼玉県 運送業・29歳男性 ダイハツ アトレー

「軽運送をしています。走行距離の20万kmを超えたところです。RIZOILに変えてから、エンジンが軽くなった気がします。カタログ値に近い燃費もでています。少し高価とは思いますが、価格以上のものがあると思っています。」

千葉県 会社員・50歳男性 トヨタ セリカ1600GT

「もうこの車を20年所有しています。長年乗り続けている愛車です。RIZOILを使い始めてから、エンジンの調子が安定し、エンジンノイズも減りました。以前はオイル交換してもすぐにフィーリングが変わってしまい、楽しい時間は少しだけでしたが、RIZOILはフィーリングに変化が起きないので、楽しんでいます。」

オイルの性能を維持する力が強いことを証明。

ノンポリマー鉱物油は、化学合成オイルに比べて、高温時でも粘度変化が少なく、安定した性能を維持することができます。これにより、エンジンの摩擦を減らし、燃費を向上させる効果が期待できます。

ノンポリマー鉱物油について、さらに詳しく知りたい方は、以下のバナーをクリックしてください。