第一部では、V-TEC B型エンジンにおけるオイルの冷却性能の重要性について解説しました。そして最後に、衝撃的な事実をお伝えしました。

「高性能」と言われる合成油の多くが、実は冷却能力において致命的な弱点を抱えている。

本記事(第二部)では、その驚くべき真実の全貌を、科学的根拠とともに解明します。「GroupⅢの方がGroupⅠより高性能」という常識が、実は大きな間違いであったことを、25年以上のオイル研究経験を持つライズオイルのKindle著者下地による分析をもとに詳しく解説します。カナダの大学で実証された研究結果、そしてB16B・B18Cに装備されている水冷式装置の正体まで、科学的根拠に基づいて真実を明らかにしていきます。

第一章 常識を覆す事実と合成油の致命的な弱点

最近の多くの合成油は、潤滑性能は高くても、熱を運ぶ能力、すなわち冷却性能が低いという致命的な弱点を持っています。これが現代のエンジンで「油温と水温が同時に上昇する」という現象を引き起こしているのです。

多くの人が誤解していること

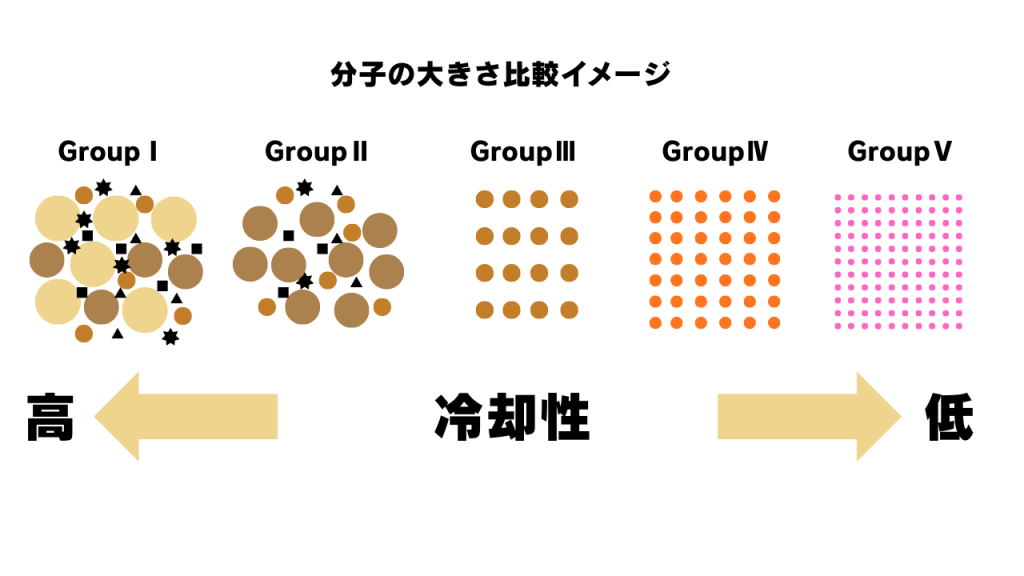

GroupⅠよりGroupⅡ、そしてGroupⅢと、番号が大きくなるほど性能が高いと考えられがちですが、これは冷却の観点から見ると大きな誤解です。

合成油の問題点を分子レベルで理解する

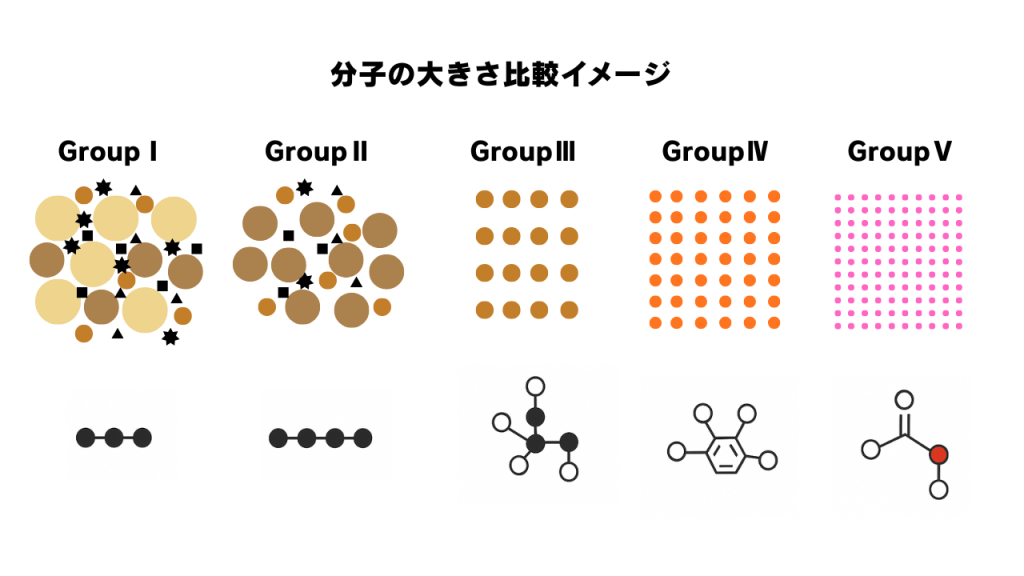

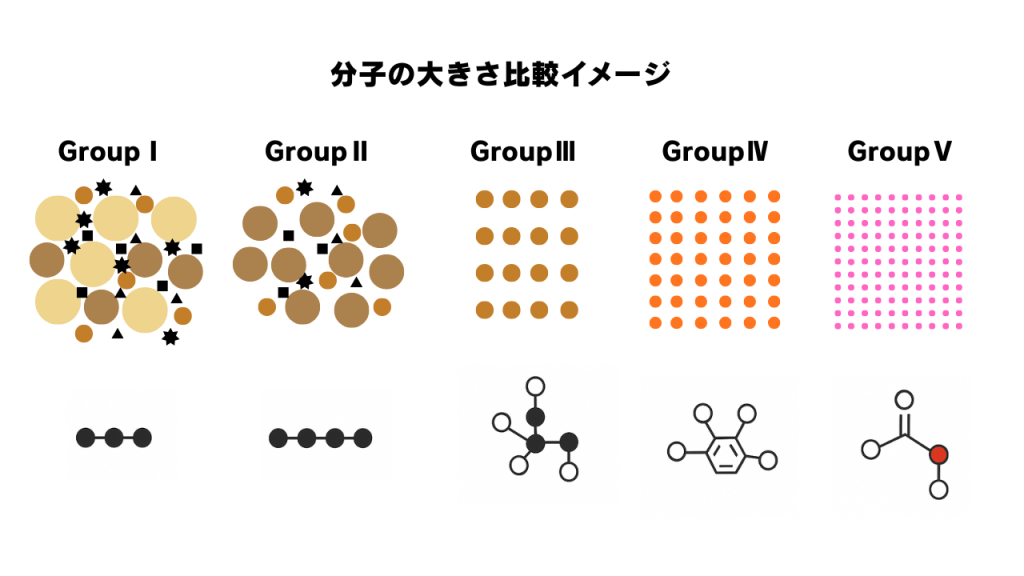

合成油の問題点を理解するには、分子レベルでの違いを知る必要があります。

分子構造の比較

ここでは、合成油と鉱物油の分子構造の違いを視覚的に比較します。合成油の分子は小さく均一に整列しているのに対し、鉱物油は大小様々な分子が混在している様子を表示します。

| 合成油の特徴 | 詳細 | 見た目の評価 | 冷却性能への実際の影響 |

|---|---|---|---|

| 分子が小さく均一 | 精密に制御された分子構造 | 理想的 | 熱伝導効率が低下 |

| 不純物が徹底的に除去されている | 99.9%以上の純度 | 高品質 | 熱を吸収する多様性が減少 |

| 化学的に安定 | 酸化や分解に強い | 高性能 | 熱との相互作用が限定的 |

一見理想的に見えますが…

実は、この「純粋さ」こそが冷却性能を低下させる原因だったのです。この事実は、従来のオイル選択基準を根本から見直す必要があることを意味しています。

第二章 オイル技術進化の真実

オイル技術の歴史を正しく理解することが重要です。

技術進化のタイムライン

以下の年表は、オイル技術の実際の発展過程を時系列で示したものです。多くの人が知らない技術開発の真の歴史がここに明らかになります。

実際の技術開発の歴史

1930年代:溶剤精製法の誕生

原油から溶剤を使って不純物を除去する技術が確立されました。優れた冷却性と粘りを持つが、不純物が多くスラッジ化しやすいという課題がありました。

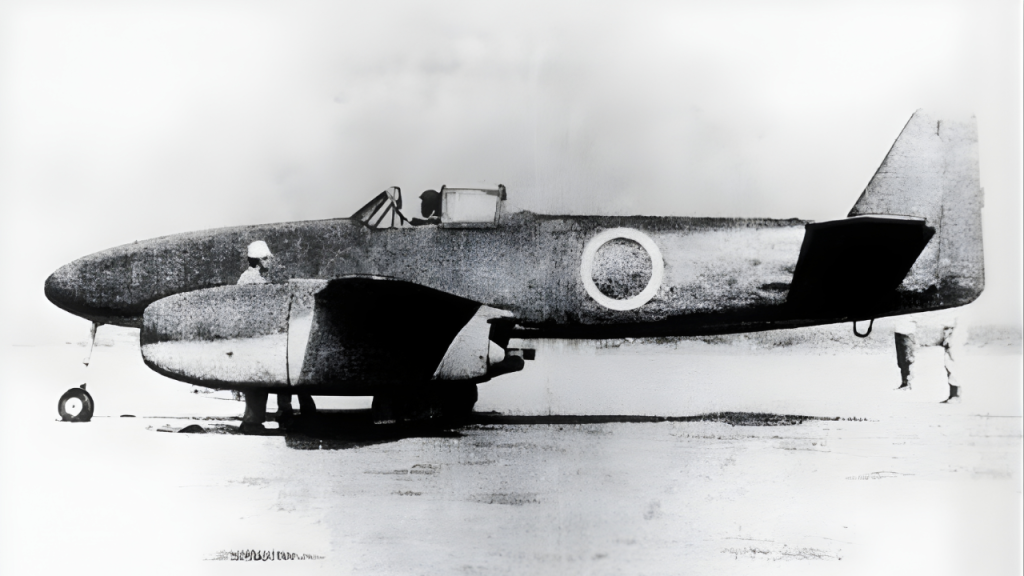

1940年代:PAO(ポリアルファオレフィン)合成油の誕生

化学合成によって作られた、全く新しいタイプのオイルです。後にGroupⅣと分類されることになります。

1950年代:エステル系合成油の誕生

ジェットエンジン用などに開発された高性能合成油です。これも後にGroupⅤ(その他合成油)に分類されます。なお、GroupⅤは「エステルだけ」ではなく、Ⅰ~Ⅳに該当しない全ての製法を含みます。

1960年代以降:水素化処理技術の進化

より高度な精製技術が発展しました。これが後のGroupⅡ、GroupⅢへと繋がります。

1993年:API分類システムの正式確立

ここで初めて、既存の製造技術を体系的に「GroupⅠ~Ⅴ」として分類しました。

重要ポイント

つまり、「Group」という呼び方は1993年以降のものです。それ以前から技術は存在していましたが、統一的な分類はされていませんでした。

各Groupの特性分析

GroupⅠ(溶剤精製油)

冷却性は優秀だが、不純物が多くスラッジ化しやすい問題がありました。

GroupⅣ・Ⅴ(合成油)

化学合成による高性能オイルですが、ここで新たな課題が浮上します。

GroupⅢ(高度水素化精製油)

不純物を徹底除去することで清浄性は向上しましたが、冷却性能が大幅に低下。「清浄性を取ったが、冷却を失った」のです。

GroupⅡ(適度水素化精製油)

適度な精製で不純物を除去しつつ、分子の多様性を保持。冷却性・粘り・清浄性のバランスを実現した、現代の最適解と言えます。

第三章 科学的根拠:カナダ大学の研究

カナダのカナダ・ウェスタン大学研究施設では、オイルの冷却性能に関する画期的な研究が行われ、従来の常識を覆す結果が得られました。M. Kasrai(カスライ教授)とその研究チーム の成果です。

これは個人的な意見ではありません。カナダの大学で行われた研究で、きちんと証明されています。

分子構造

研究では、オイルの分子構造と熱伝導性の関係を詳細に分析しました。分子レベルでの動きと熱の移動メカニズムをアニメーションで表現すると、驚くべき事実が明らかになります。

その研究では、「オイルの分子が小さく揃っているほど、熱を運ぶのが下手になる」ことがはっきりと確認されました。

| オイルタイプ | 分子構造 | 熱伝導性 | 冷却能力 |

|---|---|---|---|

| 合成油 | 分子が小さく整った構造 | 低い | 冷却が苦手 |

| 鉱物油 | 大きい分子から小さい分子まで多様 | 高い | 熱をよく運べる |

常識とは逆の結果

「バラバラ=高性能」という、常識とは逆の結果だったのです。この発見は、オイル選択の基準を根本から変える必要があることを示しています。

第四章 冷却不良が引き起こす連鎖反応

連鎖反応のプロセス

オイルの冷却不良がエンジン全体に及ぼす影響を、段階的なプロセスとして視覚化します。一つの問題が次々と別の問題を引き起こす様子を詳細に説明します。

オイルがエンジンを冷やせないと何が起きるのでしょうか。

危険な連鎖反応の詳細

第1段階:オイルが熱を吸収できない

- 燃焼室やピストンからの熱がオイル側に逃げない

- 金属内部に熱が滞留

第2段階:ピストンやシリンダーが加熱される

- オイルの温度が急上昇し粘度が低下

- 油膜が薄くなり、摩擦が増加

第3段階:摩擦熱がさらに金属を加熱

- 金属からの熱が冷却水へ伝導

- 冷却水温度が上昇し、ラジエターがオーバーワーク

重要な事実

つまり、油温が上がると水温も上がる。この2つは常にリンクしているのです。

放熱バランスの崩壊メカニズム

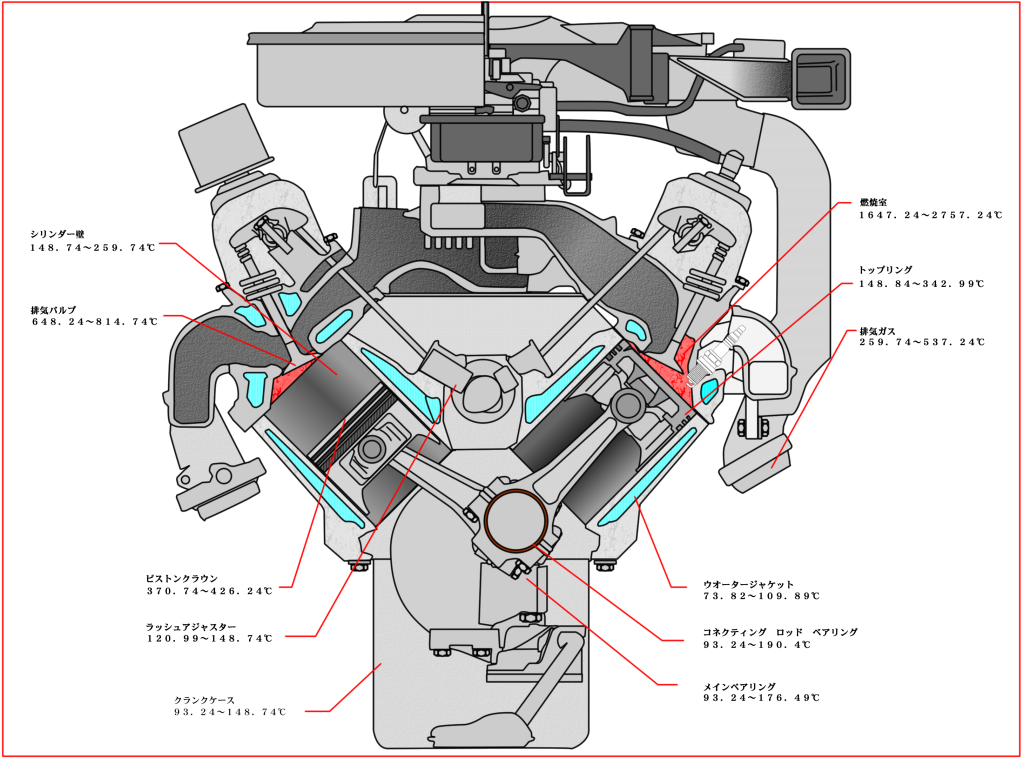

断面図:エンジン内部の熱の流れ(画面表示)

エンジン断面図で、ピストン→シリンダー→ヘッド→冷却水という熱の伝達ルートを視覚的に表示します。各部分での温度変化と熱の移動方向を矢印で示します。

エンジン内部では、ピストン→シリンダー→ヘッド→冷却水というルートで熱が伝わります。

もしオイルが熱を吸収できなければ、この経路の最初の部分で「詰まり」が起こり、燃焼室やピストンリング周辺の温度が上昇します。

オイルジェットの機能

B型エンジンに装備されているオイルジェットシステムの動作メカニズムを詳細に説明します。ピストンが下死点に来た瞬間の高圧オイル噴射の様子と、冷却効果を視覚的に表現します。

ピストン裏のオイルジェットが冷却できない状態になると:

- 燃焼室の局所温度が上がる

- ノッキングやデトネーションを誘発

これが、冷却不良による温度連鎖の実態です。

第五章 レース車 vs 一般車の決定的違い

扇風機と水浴び

暑い夏の日の冷却方法を例に、レース車と一般車の冷却システムの違いを比喩的に表現します。水浴びと扇風機の組み合わせ効果と、扇風機だけの限界を視覚的に比較します。

暑い夏の日を想像してください。水浴びをして扇風機にあたれば涼しいですが、扇風機だけでは限界があります。これが車の冷却設計の違いそのものです。

レース車=水浴び+扇風機

レース車のオイルクーラー

レース車に装備されている大型オイルクーラーとダクトシステムの画像を表示し、その冷却能力の高さを説明します。

オイルクーラーという「水浴び設備」があるため、合成油でも冷却が成立します。

レース車両の特徴

- 最初から冷却を前提に設計

- オイルクーラーやダクトの位置を計算

- 風の流れ、排熱の導線まで設計済み

- 熱の逃げ場が確保されている

一般車=扇風機だけ

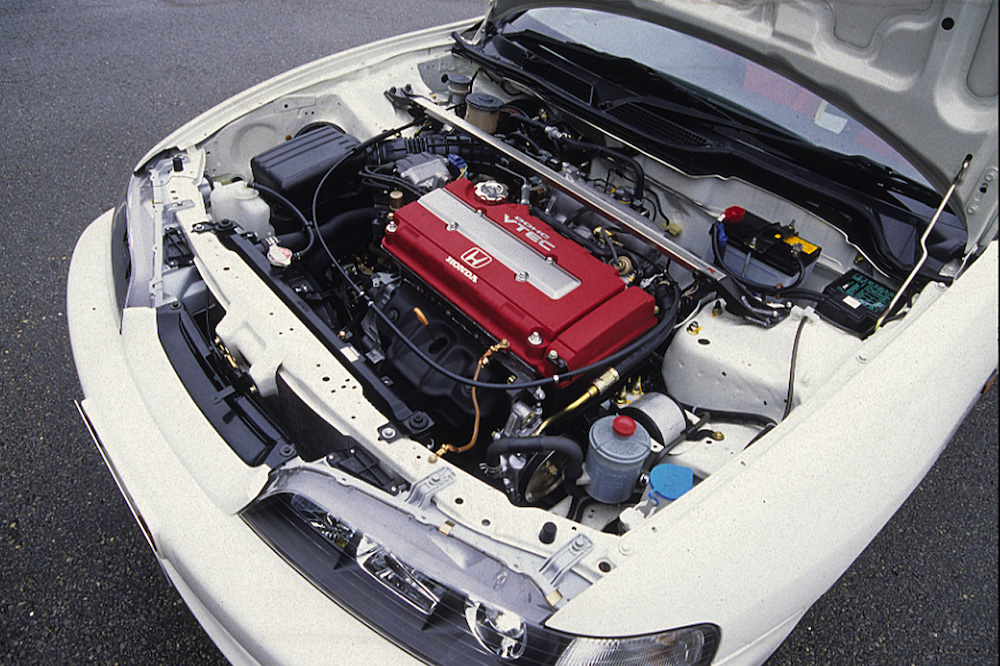

EK9・DC2のエンジンルーム(画面表示)

シビックタイプR EK9やインテグラタイプR DC2のエンジンルームの画像を表示し、限られた冷却設備の現実を説明します。

EK9・DC2のようなノーマル車では、オイル自体の「汗をかく能力」が全てを決めます。分子の多様性を持つ鉱物油が有利なのです。

一般車両の現実

- 外部オイルクーラーが装備されていない

- 狭いエンジンルーム

- 冷却風の通路も限られている

年式劣化が追い打ちをかける

25年経過したラジエター内部

90年代の車両のラジエター内部の劣化状況を示す画像。スケールや錆の蓄積により、外見とは裏腹に冷却能力が大幅に低下している現実を表示します。

さらに、EK9やDC2といった90年代の車両では、冷却系の劣化も無視できません。

劣化の実態

- ラジエター内部にスケールや錆が蓄積

- 冷却水の通路が狭くなる

- 外見はきれいでも、内部では「冷えないラジエター」

二重の悪条件

つまり:

「熱を吸収できないオイル」×「放熱できないラジエター」

この二重の悪条件が重なれば、油温・水温の両方が急上昇するのは当然の結果です。

第六章 B16B・B18Cの衝撃的真実

B16B・B18Cエンジンの水冷装置(画面表示)

多くの人がオイルクーラーだと誤解している、B型エンジンの水冷式装置の画像を表示します。その構造と実際の機能を詳細に説明します。

なぜ一般車では合成油が不利なのでしょうか。

多くの人が誤解している事実

ここで多くの人が誤解しているのですが、B16B・B18Cエンジンに装備されている水冷式の装置は「オイルクーラー」ではありません。

オイルウォーマーの機能

この装置の真の機能をアニメーションで説明します。エンジン始動時の暖機プロセスと、油温上昇のメカニズムを視覚的に表現します。

これは実際には「オイルウォーマー」として機能しているのです。

本当の目的

- エンジン始動時に素早く油温を上昇させる

- ピストンやシリンダーを適正温度まで短時間で暖機

- エンジンパフォーマンスを早期に発揮させるため

- 油温を下げる冷却効果は非常に限定的

警告

この状態で「合成油=高性能」と信じて使うと、オイルが熱を運べないために、油温も水温も上昇してしまうのです。

結論

つまり、冷却をオイルに頼る設計の一般車こそ、冷却性能の高い鉱物油を使うべきなのです。

第七章 「120℃でも大丈夫」は本当か?

しかし、ここで疑問が湧きませんか。

- 「でも、オイル温度が120℃になっても大丈夫って聞いたことがあるけど…」

- 「実際のところ、何度まで本当に安全なの?」

危険な落とし穴

実は、この「120℃神話」にこそ、最も危険な落とし穴が隠されているのです。

油温が120℃まで上がってしまう理由

オイルの流れとヒートマップ(アニメーション)

エンジン内部でのオイルの流れを温度別に色分けして表示します。オイルパンから始まり、エンジン各部を通過して戻ってくるまでの温度変化をヒートマップで視覚化します。

前章で説明した通り、一般車は外部冷却に頼れないため、油温が120℃近くまで上がることがよくあります。

オイルはブロック内部を流れ、メタルやピストン裏を冷やしながら戻ってきます。外部で積極的に熱を放出する機構がないため、一度熱を持ったオイルは、走行を続けるたびにどんどん温度を上げていきます。

温度グラフ表示

その結果:

- 油温は短時間で110~120℃に達しやすい

- オイルパンに戻る前のオイルはさらに高温化

ここで勘違いしてはいけないポイント

油温計で表示されている「120℃」という数値はオイルパンでの平均値にすぎません。

実際のエンジン内部、特にピストンリング周辺では200℃を超える温度領域に達しています。

断面図:温度グラデーション表示

エンジン断面図で、各部位の温度を色分けして表示します。オイルパンでの表示温度と実際のエンジン内部温度の大きな差を視覚的に表現します。

つまり、金属表面と直接接する部分では、目に見える油温よりもはるかに過酷な環境が発生しているのです。

オイルが本当にダメになるタイミング

添加剤の分解プロセス

添加剤分子の温度による分解過程を分子レベルで表現します。100℃から120℃での各添加剤の分解開始温度と、その影響をグラフィックで説明します。

この温度域に達したとき、オイルそのものよりも先に限界を迎えるのが添加剤です。

崩壊する添加剤たち

- 清浄分散剤

- 極圧剤(ZDDP)

- 防錆剤

これらは、100~120℃を超えると酸化・分解反応が始まります。

多くの人が誤解しているのがここです

間違った認識:

「耐熱性の高いオイル=ベースオイルが高温に強い」

正しい認識:

実際に高温下で潤滑性能を保っているのは添加剤の働き

分子レベル

ベースオイル分子と添加剤分子の役割分担を視覚的に説明します。ベースオイルは熱を運ぶ媒体として、添加剤は金属表面でトライボフィルムを形成する様子をアニメーション化します。

- ベースオイル=あくまで「熱を運ぶ媒体」

- 添加剤=金属表面を守る役割(ZDDPや清浄分散剤がトライボフィルム(化学膜)を形成)

真実

いくらベースオイルのグレードが高くても、その上に乗る添加剤が耐えられなければ、エンジン保護は成立しません。

この「添加剤耐熱設計」こそが、オイルの真の性能差なのです。

「120℃でも安心」という油温神話の危険性

警告

そして多くの人が「120℃までなら大丈夫」と信じていますが、これは本当でしょうか。

マスメディアや一部広告では、「120℃までは大丈夫」とよく言われます。

確かに、エンジンそのものは短時間であれば120℃に耐えられる設計になっています。しかし、それは「構造上の許容範囲」であり、オイルが機能を維持できる安全温度とはまったく別の話です。

| 項目 | エンジン構造 | オイル性能 |

|---|---|---|

| 120℃耐性 | 短時間OK | 添加剤分解開始 |

| 意味 | 構造的許容範囲 | 機能維持限界 |

重要な事実

エンジンが耐えられる温度とオイルが正常に機能する温度は、まったく別物なのです。

危険な連鎖

- オイルが120℃に達する

- 内部ではすでに添加剤が分解温度に近づいている

- 添加剤が崩壊

- 潤滑被膜が消失

- 冷却と保護のバランスが同時に崩れる

警告メッセージ

この事実を見落としたまま「120℃でも問題なし」と信じて走り続けると:

- オイルの性能は目に見えないうちに劣化

- 最終的には金属摩耗やメタル焼き付きといった致命的なトラブル

実際のエンジントラブル写真

120℃神話を信じて走行を続けた結果生じた、実際のエンジン内部の損傷状況を示す写真を表示します。メタル焼き付きやピストンリング周辺の損傷など、深刻なダメージの実例を紹介します。

EK9/DC2とエステルオイルの衝撃真実を暴露

化学合成オイルのメリット・デメリットを解説

化学合成オイルが一番潤滑性が高いと思っていませんか?その実態を歴史的背景を知るとオイルの進化がよくわかります。