第二部は、「合成油がよく滑る」という誤解と、120℃神話の危険性についてお話ししました。潤滑の正体は、オイルそのものではなく添加剤が作る保護膜だったのです。

では、なぜ昔ながらの鉱物油が、現代でも通用するのでしょうか?今回は三部作の完結編として、分子振動理論から読み解く驚きの冷却メカニズムと、VTEC不具合の真の原因である「ポリマー分解」の恐怖まで、全てをお伝えします。科学的根拠に基づいて、なぜ鉱物油が現代でも最強なのか、そしてVTEC不具合を解決する具体的な方法まで、全ての答えをお伝えします。

B型エンジンオイル解説の完結編です。

「鉱物油=古い技術」「合成油=最新技術」――この固定観念が、多くのB型エンジンオーナーを誤った選択に導いています。

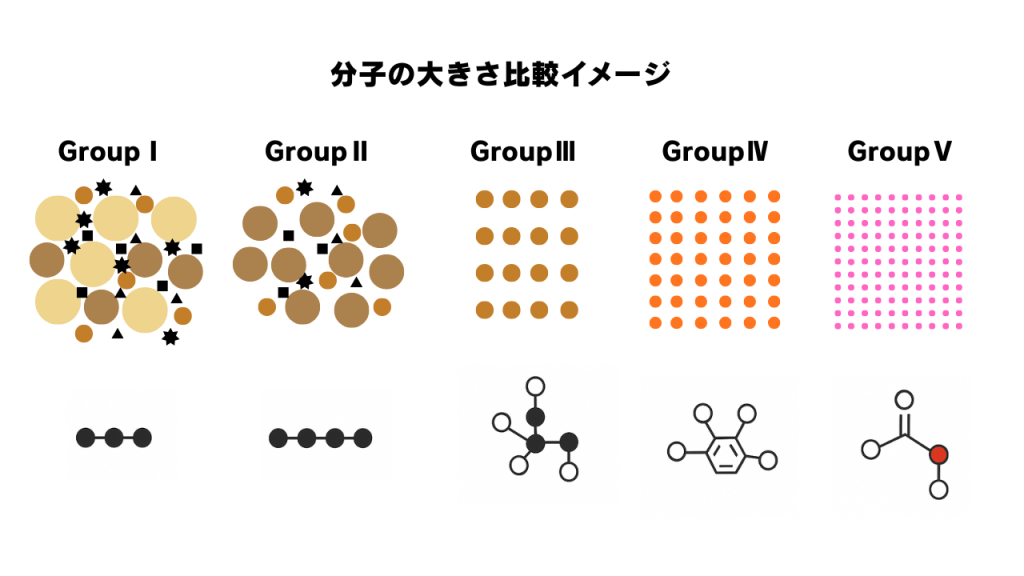

実際には、分子の大きさと多様性こそが、25年以上経過したエンジンには最も重要な要素となります。本記事では、この科学的事実を詳しく検証していきます。

第1章:「120℃でも大丈夫」は本当か? ― 添加剤の限界

前回解説した通り、一般車は外部冷却装置を持たないため、油温が120℃近くまで上昇することが頻繁に発生します。

多くのユーザーが「120℃までなら問題ない」と考えていますが、この認識は果たして正しいのでしょうか?以下で詳しく検証します。

油温が120℃まで上がってしまう理由

オイルはブロック内部を流れて、メタルやピストン裏を冷やしながら戻ってきます。

外部で積極的に熱を放出する機構がないため、一度熱を持ったオイルは、走行を続けるたびに温度が上昇し続けます。

その結果、油温は短時間で110度から120度に達しやすく、オイルパンに戻る前のオイルはさらに高温化します。

ここで勘違いしてはいけないのは…油温計で表示されている「120℃」という数値は、オイルパンでの平均値にすぎないということです。

実際のエンジン内部、特にピストンリング周辺では200℃を超える温度領域に達しているんです。

つまり、金属表面と直接接する部分では、目に見える油温よりもはるかに過酷な環境が発生しています。これがエンジン内部の実態です。

オイルが本当にダメになるタイミング

この温度域に達したとき、オイルそのものよりも先に限界を迎えるのが添加剤です。

清浄分散剤、極圧剤のZDDP、防錆剤などの添加剤は、100度から120度を超えると酸化・分解反応が始まります。

ここで多くのユーザーが誤解している重要なポイントがあります。

「耐熱性の高いオイル=ベースオイルが高温に強い」と考えられがちですが、実際に高温下で潤滑性能を保っているのは添加剤の機能です。

ベースオイル自体は、あくまで”熱を運ぶ媒体”です。

金属表面を保護する役割は、ZDDPや清浄分散剤などが形成する化学膜(トライボフィルム)が担っています。

つまり、いくらベースオイルのグレードが高くても、その上に乗る添加剤が耐えられなければ、エンジン保護は成立しません。

この“添加剤耐熱設計”こそが、オイルの真の性能差なんです。

「120℃でも安心」という油温神話の危険性

マスメディアや一部の広告では、「120℃までは大丈夫」とよく言われます。

確かに、エンジンそのものは短時間であれば120℃に耐えられる設計になっています。

しかし、それは”構造上の許容範囲”であって、オイルが機能を維持できる安全温度とは、まったく別の話なんです。

オイルが120℃に達している場合、エンジン内部ではすでに添加剤が分解温度に近づいている可能性が高くなります。

添加剤が分解すると、潤滑被膜が失われ、冷却機能と保護機能のバランスが同時に崩壊します。

重要なのは、エンジン構造が耐えられる温度と、オイルが正常に機能できる温度は、全く異なる概念であるということです。

この事実を見落としたまま「120℃でも問題なし」という認識で使用を続けると、オイルの性能は徐々に劣化し、最終的には金属摩耗やメタル焼き付きといった致命的なトラブルに繋がります。

第2章:「高いオイル=よく滑る」は本当?

「価格の高い合成油の方が潤滑性能が高い」という認識を持っている方は多いのではないでしょうか。

確かに、高級な合成油は高価格であり、「ハイグレード=高性能」というイメージが定着しています。

しかし実際には、これは大きな誤解です。

オイルそのものの潤滑性能は、合成油でも鉱物油でも、実質的にはそれほど変わらないことが科学的に証明されています。

潤滑って何が作ってるの?

例えば、フライパンで目玉焼きを作る時を想像してください。

油を敷かずに卵を入れると、すぐにくっついて焦げますよね。でも、テフロン加工のフライパンなら油なしでもくっつかない。

エンジンでも同じことが起きています。

金属同士が直接触れないように、オイルに入っている添加剤が金属の表面に「テフロンのような膜」を作ってくれるんです。

この膜が、実際に滑りを作っている主役なんです。

つまり、滑るのはオイル自体じゃなくて、添加剤が作った膜。

だから、ベースオイルが合成でも鉱物でも、添加剤がしっかりしていれば滑り具合は変わらないんです。

科学的な証拠もあります

これは私の個人的な意見ではありません。世界中の研究者が実験で確かめていることです。

例えば、スパイクス博士の2004年の研究では、オイルに入っているZDDP…亜鉛系添加剤が金属表面に保護膜を作ることで潤滑が生まれる。

この時、ベースオイルが何であろうと、膜の性能は変わらないことを証明しています。

また、ミンフレイ博士らの2003年の研究では、合成油でも鉱物油でも、添加剤の反応は同じように進む。

潤滑膜の厚さや強さは、オイルの種類より添加剤の量と温度で決まることを確認しています。

そして、ネビル博士らの2007年の研究では、潤滑性能は添加剤同士の組み合わせで決まる。

亜鉛、ボロン、チタンなどの添加剤がチームワークで働くことが重要だと実証しています。

つまり、「高いオイル=よく滑る」ではなく、「良い添加剤=よく滑る」が正解なんです。

ここまで、「冷却」「耐熱性」「潤滑」について話してきました。

そしてどれも、ベースオイルだけでは決まらないことがわかりました。

では、なぜ多くの人が「高級なオイル=高性能」と信じているのでしょうか?

実は、オイル選びは「化粧」に似ているんです。

第3章:ブレンド設計=化粧術

前の章でお話ししたように、オイルの「冷却」や「耐熱性」は、ベースオイルだけで決まるものではありません。

そして、それは「潤滑」においても、まったく同じことが言えるんです。

顔が違えば、似合うメイクも違う

いくら高級なファンデーションを使っても、仕上がりが美しいとは限りません。

なぜなら、顔の形が人それぞれ違うように、エンジンにも”顔つき”があるからです。

丸みのある顔、シャープな輪郭、彫りの深い顔。それぞれに似合うメイクがあるように、エンジンも国や設計思想によって、まったく性格が違います。

フランスのエンジンは繊細で軽やか。アメリカのV8は力強く厚みのある表情。日本のスポーツカーは、緻密で高回転を得意とするシャープな輪郭。

そんな”顔立ち”を見極めて、どんなファンデーションを使うか…つまりどんなベースオイルを選ぶか。

そしてどんな色を重ねるか…つまりどんな添加剤を配合するか。

それが、オイル設計における「化粧術」なんです。

Group番号の誤解

ここで、多くの人が誤解しています。

「Group番号が高いほど、潤滑性が高い」「5番のエステルが最上級、1番や2番は時代遅れ」…そう信じている人は少なくありません。

でも、それは違うんです。

Group番号とは、あくまで精製方法と分子構造の分類であって、潤滑性能の”優劣”を示すものではありません。

たとえば、高級なファンデーションがどんな肌にも合うわけではないように、エステル…Group 5がどんなエンジンにも最適とは限らない。

毛穴を埋めてツヤは出ても、熱がこもりやすくなることもある。

一方、鉱物油…Group1や2は、分子の形がバラバラで粗い。でもその”粗さ”が余白となり、熱を逃がして、古いエンジンや空冷車のような”呼吸する設計”にはぴったりなんです。

つまり、重要なのはGroup番号の高さではなく、「どんな顔…エンジンに、どんな仕上がりを求めるか」。

素材の”格”ではなく、エンジンとの”相性”がすべてを決める。

これこそが、ライズオイルが重視するブレンド設計思想です。

第4章:なぜ昔の鉱物油が頼りになるのか?

潤滑は添加剤が作ることは分かりました。でも、「ベースオイル自体には意味がないの?」と思いますよね。

実は、ベースオイルにも重要な役割があるんです。

分子振動が生む冷却力

ここで重要なのは、分子の大きさと振動の関係です。

電子レンジを思い出してください。電子レンジは食品の分子を振動させることで熱を発生させますよね。

オイルでも同じ原理が働いています。

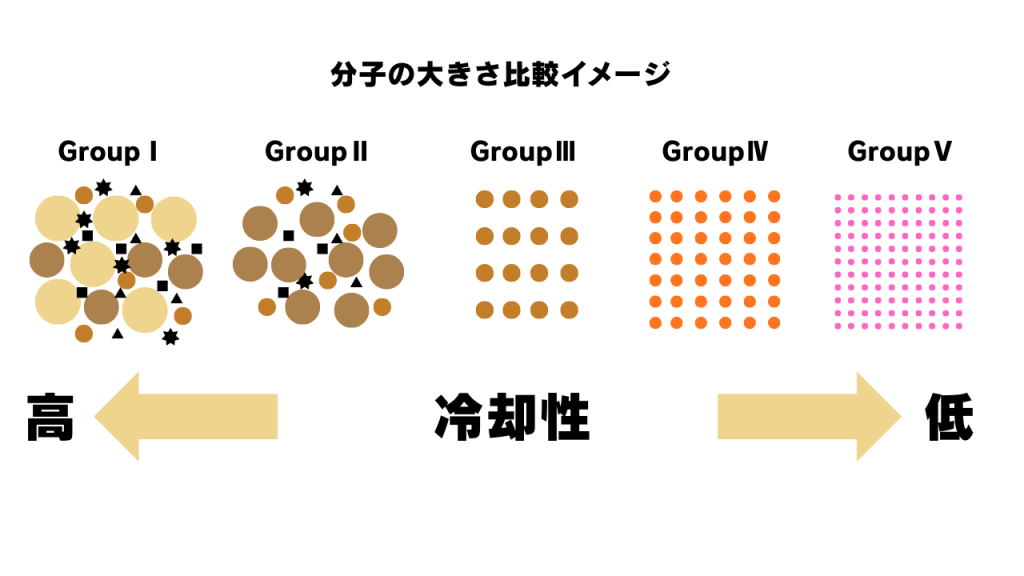

鉱物油は分子が大きく、不純物も含んでいるため、熱エネルギーを受けると活発に振動します。

この振動こそが熱を効率的に吸収・伝達するメカニズムなんです。

一方、合成油は精製によって不純物が除去され、分子が小さく均一になるため、振動しにくい構造になっています。

つまり、鉱物油は大きな分子+不純物で振動しやすく、熱を良く吸収します。

合成油は小さな分子+純粋で振動しにくく、熱を吸収しにくいんです。

1997年の研究でも、分子が大きいほど熱を溜め込む能力が高いことが実証されており、この分子振動理論と一致しています。

さらに、この絡み合った構造が「まとわりつく力」も生み出します。

大きい分子と小さい分子が混在していると、金属表面の凸凹にしっかりと入り込んで、離れにくくなるんです。

なぜ「まとわりつく力」が大事なの?

エンジンを止めた後、オイルがどこまで金属の表面に残ってくれるかが重要です。

朝一番でエンジンをかける時、オイルポンプが回り始めるまでの数秒間、エンジン内部は「オイルなし」の状態になります。

この時、金属表面を守ってくれるのは、極圧剤…ZDDPなどが作った化学的な保護被膜です。

オイルが流れ落ちても、この被膜は金属表面にしっかりと結合して残り続けます。まさに「見えない鎧」のような働きをするんです。

ただし、この被膜が十分な厚みを持つためには、オイル自体がある程度の時間、金属表面に留まっている必要があります。

ここで粘度…粘りが重要になってきます。粘度が高いオイルほど流れ落ちにくく、極圧剤が反応する時間を確保できるからです。

つまり、ドライスタート防止は「極圧剤の被膜形成」が主役で、「粘度による滞留時間の確保」がその条件を整える脇役なんです。

もしこの保護が不十分だと、朝一番のエンジン始動時に金属同士が直接擦れ合うことになります。

特に被害を受けやすいのがカムシャフトです。カムとロッカーアームが直接接触することで、カム表面に傷が入り、「カタカタ」という異音が発生し始めます。

また、クランクシャフトやコンロッドのベアリング部分でも同様の問題が起きます。

極圧剤の被膜が不十分だと、ベアリングとシャフトが直接擦れ合い、「ゴロゴロ」という重い異音が発生し始めるんです。

一度傷ついたカムやベアリングは元に戻らず、最終的にはエンジンのオーバーホールが必要になってしまいます。

つまり、適切なベースオイルと適切な添加剤が配合されていれば、エンジン停止後も金属表面にしっかりと残り、始動時の保護を提供してくれる。

だから朝一番でも安心なんです。

実際の使用例で確認できます

これは理論だけの話ではありません。

実際に多くのB型エンジンオーナーから「鉱物油に戻したら油温が下がった」「朝一番の始動が楽になった」という声を聞きます。

特に夏場のサーキット走行や、渋滞での長時間アイドリングなど、熱的に厳しい条件ほど、この違いがはっきりと現れます。

合成油では120℃を超えていた油温が、鉱物油では110℃前後で安定するケースも珍しくありません。

つまり、数値や規格の上では見えない「実用性の差」こそが、25年選手のB型エンジンには最も重要なんです。

しかし、ここで多くのB型エンジンオーナーが直面する、もう一つの深刻な問題があります。

「V-TECが効かなくなった」「切り替わりが弱くなった」「音がしなくなった」

実は、この現象の多くは電気系の故障ではありません。オイルの選択ミスが原因である可能性が非常に高いんです。

第5章:V-TECが効かない!?その理由はポリマーかも?

よくある実例:VTECが効かない

B16B・B18Cオーナーの多くが経験する悩みがあります。

「VTECが切り替わらない」「音がしない」「以前よりVTECの入りが遅い」

実は、これ、電気系の故障ではなく”オイル粘度の問題”であることが非常に多いんです。

VTECは油圧でロッカーアームを切り替える仕組みです。

高回転時、ソレノイドバルブが開き、油圧でピンを押し出して高カムへ切り替わる。

しかし、高温で粘度が下がり、油圧が立ち上がらなければ、VTECは作動しません。

それどころか、作動しても切り替えが遅れたり、音が弱くなったりするんです。

ポリマーは熱に弱い

合成油の多くは、粘度指数向上剤…ポリマーを多く使うことで、低温でも柔らかく、高温でも粘度を保つよう設計されています。

一見、理想的な技術に見えますが、この”粘度の魔法”には大きな落とし穴があります。

ポリマーは高分子化合物です。熱やせん断…高回転・高負荷時のせん断力によって分解しやすく、一度切れると、オイル全体の粘度が急落します。

粘度が下がれば油膜が切れ、スラッジやカーボンの生成が加速します。

特に、B16B・B18Cのような高回転・高温型エンジンでは、この影響が顕著に現れます。

つまり、「熱でポリマーが壊れた瞬間、粘度は守れなくなる」。これが、合成油で油温上昇や油圧低下が起きる根本原因です。

経年劣化が追い打ちをかける

EK9・DC2は製造から25年を経過しています。

スラッジやカーボンの付着がエンジン内部にたまり、スプールバルブが狭くなると、指定粘度であっても油圧がかからずV-TECが効かなくなる事象が発生します。

つまり、「新車時の指定粘度」では、もはや対応できないのが現実です。

悪条件の重なり…ポリマー分解による粘度急落、経年劣化による油圧低下、スラッジ付着による通路狭窄。

この三重苦が重なれば、VTECが作動しないのは当然の結果です。

鉱物油ノンポリマーの二重の優位性

一方、ノンポリマー鉱物油は、まったく異なる構造をしています。

第一の優位性は本質的な粘度です。分子そのものが大きく、互いに絡み合うような”自然の粘り”を持つため、外部ポリマーに頼らなくても高温下で粘度を保てます。

第二の優位性は優れた冷却性です。さらに重要なのは、分子の多様性による熱伝導能力です。

合成油にもノンポリマータイプは存在しますが、分子構造が均一すぎるため、熱を効率的に運ぶ冷却性能では鉱物油に及びません。

つまり、粘度を「添加で作る」か、「分子構造そのもので維持する」か。冷却を「苦手とする」か、「得意とする」か。

この二重の違いが、熱安定性と耐久性の決定的な差を生み出します。

だからこそ必要な対策として、経年B型エンジンには、10W-40以上のノンポリマー鉱物油が現実的。

それが25年選手のエンジンでVTECを確実に作動させるための”油圧保険”なんです。

第6章:鉱物油=低品質ではない

「鉱物油=古い」「安物」という時代は、すでに終わっています。

近年の鉱物油は、Group2・Group2+・Group2Aと進化を続け、不純物を極限まで取り除きながらも、分子多様性を維持した理想的な構造になっています。

これにより、酸化安定性・清浄性・耐久性のすべてが飛躍的に向上。

今や、10000馬力を超えるドラッグレースエンジンでも鉱物油が採用されるほどの性能を誇ります。

つまり、「鉱物油=低品質」というイメージは、1940年代から1970年代にかけての添加剤技術が未熟だった時代の名残にすぎません。

都市伝説だった

今回でB型エンジンオイル選択の真実は明らかになりました。

でも、まだこう思っている方も多いはずです。

「いやいや、やっぱり鉱物油よりエステルの方が潤滑性が高いでしょ?」

これ、完全な都市伝説です。

誰もがGroup1の鉱物油より、Group5のエステルの方が潤滑性に優れていると信じ込んでいます。

オイルメーカーの広告、ショップの店員、車雑誌…みんなそう言っていますよね。

「エステル配合で摩擦が減る」「高性能エンジンにはエステル」

でも、これ全部、都市伝説なんです。

EK9/DC2とエステルオイルの衝撃真実を暴露

化学合成オイルのメリット・デメリットを解説

化学合成オイルが一番潤滑性が高いと思っていませんか?その実態を歴史的背景を知るとオイルの進化がよくわかります。