AE86 4A-Gエンジンとエステル系オイルの実情について

エンジンオイルは車の血液とも称される重要な構成要素です。しかし、現在でも「エステル系オイルが最高級」という認識が広く浸透しており、この考え方には大きな誤解が含まれています。本記事では、AE86ユーザーに関わる「エステル神話の真実」について詳しく解説いたします。

第1章 AE86 4A-Gエンジンにおけるエステル系オイルの必要性

AE86に搭載された4A-Gエンジンは、高回転性能を特徴とする名機として知られています。しかし、新車から40年が経過した現在、エンジンの状況は大きく変化しています。

経年変化による課題

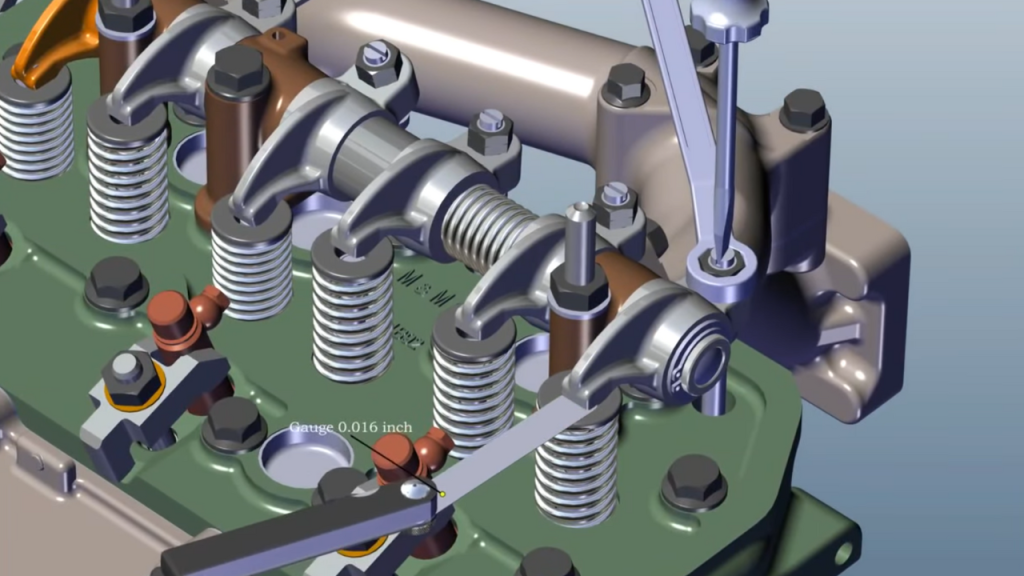

メタルとカムのクリアランス拡大

長期使用により、メタルやカムのクリアランスが広がり、油圧が低下しやすい個体が増加しています。

シール類の劣化

シールやガスケットの硬化により、オイルの滲みや漏れが顕著になってきています。

ピストンリング・バルブシールの劣化

これらの部品の劣化によりオイル上がりが発生し、燃焼室でのカーボン化が異音や失火の原因となる場合があります。

走行時の特殊な負荷

峠やサーキット走行における横Gによって、オイルパンの油面が偏り、吸い込み口が一時的にエアを吸入する現象が発生することがあります。このわずかな油圧切れが、カムやメタルに深刻な損傷を与える可能性があります。

総合的な考慮事項

AE86では単純にオイルを補充するだけでは十分な保護が得られません。摩耗の進行、オイル漏れ、冷却系との連動性、そして使用方法など、すべての要素がオイル選択に直接影響します。

したがって、オイル選択は単なる消耗品の交換ではなく、エンジンの寿命を左右する重要な判断となります。実際に「エステル系だから最高級」という理由でオイルを選択した結果、逆にエンジンの調子が悪化したという報告も少なくありません。

第2章 エステル神話の成立背景

1980年代の鉱物油の課題

1980年代まで主流であった鉱物油(後のGroup I分類)は、溶剤精製ベースオイルとして多くの問題を抱えていました。高温環境下では急速に酸化してスラッジを生成し、油膜の維持も困難でした。「鉱物油ではエンジンを十分に保護できない」という認識は、多くのユーザーにとって実体験に基づく事実でした。

合成油の登場と普及

このような状況下で登場したのが「合成油」でした。ハイドロイソメリゼーション技術により精製されたGroup IIIベースの高性能オイルは、従来品とは大きく異なる性能を示しました。

主な特徴

- 高温環境下での油膜安定性

- 優れた酸化耐性

- 高い清浄性能

- スラッジ生成の抑制

マーケティング戦略の影響

自動車メーカーおよびオイルメーカーは、この性能差を積極的にアピールしました。レーススポンサーシップや各種メディアを通じて「最新合成油」の高性能を大々的に宣伝し、「合成油=最新ハイテク」「鉱物油=時代遅れ」というイメージを確立しました。

こうして1980年代後半から1990年代前半にかけて、Group III合成油が市場を席巻することとなりました。

エステル神話の本格的誕生(1990年代後半〜2000年代)

真の「エステル神話」が誕生するのは、さらに10年後のことです。1990年代後半、エステル系オイルが一般車用として市場に登場しました。

エステルは元来、1950年代にジェット機用として開発された軍事技術であり、その後F1でも使用され、「究極の潤滑油」として認識されていました。このような特別な背景を持つエステルが一般ユーザーに提供されることで、大きな注目を集めました。

各種メディアでは「航空機用技術の民間転用」「F1での長期実証」といった宣伝文句が踊り、エステルは「究極の合成油」として神格化されていきました。

さらに、メーカーはGroup IIIやPAOよりもエステルの製造コストが高いことを活用し、「最高価格=最高品質」のイメージを確立しました。「Group V=最高グレード」「エステル100%こそ究極」といった認識が、2000年代以降のユーザー間で「絶対的な常識」として定着しました。

しかし、この神話には重要な事実が隠されていました。実際には「エステル100%」のエンジンオイルは存在しないという現実です。

第3章 科学的検証:摩耗特性とオイル設計

エステル100%オイルが存在しない理由

ここで重要な事実をお伝えします。市販されている「エステル100%」のエンジンオイルは実在しません。

この状況は、果汁100%ジュースと果汁入りジュースの違いに例えることができます。果汁100%ジュースは純粋に果汁のみで構成されますが、果汁入りジュースは「果汁○%配合」と表示されていても、残りは水や甘味料、香料で構成されています。

エンジンオイルにおいても同様で、オイル缶に「エステル系」と表示されていても、これは「エステル配合」を意味し、「エステル100%」ではありません。実際には、エステルの配合比率は全体の5%から最大でも30%程度が一般的で、残りの70%以上はGroup IIまたはGroup IIIの鉱物油で構成されています。

鉱物油の進化

多くの方が見落としがちなのが、「鉱物油の進化」です。Group Iの負のイメージが強いため「鉱物油=劣等」という認識が根強く残っていますが、実際にはGroup IIは全く異なる次元の高品質オイルです。

さらに近年では、Group II+(ツープラス)やGroup IIA(ツーエー)といった、より進化した鉱物油も登場しています。

進化した鉱物油の特徴

- Group II+:さらに向上した粘度指数

- Group IIA:大幅に改善された酸化安定性

- Group IIIの合成油に匹敵する性能

- 鉱物油特有の「古いシールとの相性」「優れた冷却性」の維持

順番はGroupⅠ→GroupⅣ→GroupⅤ→GroupⅢ→GroupⅡ→GroupⅡ+→GroupⅡA

最新はGroupⅡAでありRIZOILのベースオイル

現代エステル系オイルの実態

つまり、現代の「エステル系オイル」の実態は「最新鉱物油にエステル少量配合」であり、主要な役割を果たしているのは実際には進化した鉱物油なのです。

エステルが少量配合でしか使用できない理由

この制限には明確な理由があります。エステルは比重が異なるため、添加剤との混合が困難という根本的な問題を抱えています。

エステルの比重は鉱物油より重く、この密度差が添加剤の均一分散を困難にします。エンジンオイルには様々な添加剤が配合されていますが、これらは鉱物油ベースで調合されているため、エステル比率が高くなると添加剤の均一混合が不可能になります。

この問題については、2001年にシェブロン・テキサコ社が発表した論文『Additive Compatibility in Synthetic and Mineral Oil Blends』でも詳細に研究されています。

エステルの化学的問題点

エステルには以下のような根本的な問題があります:

- 水分による分解性

- シール材への攻撃性

- 粘度の不安定性

これらの特性により、エステルは単体では使用が困難で、少量を他のベースオイルと混合することで、メリットを活かしつつデメリットを抑制する使用法が主流となっています。

第4章 実際のユーザー事例と誤解の解消

潤滑性に関する誤解

「合成油の方が潤滑性が高い」という認識が広く浸透していますが、これは科学的根拠に乏しい誤解です。PAO(Group IV)やエステル(Group V)だけでなく、Group IIIまで含めて「鉱物油より優れている」と信じられていますが、実際には潤滑性はグループ番号では決定されません。

潤滑性の決定要因

- 粘度設計

- 添加剤の組み合わせ

この事実は、1999年に発表された論文『The Role of Base Oil Composition in Lubricant Performance』で科学的に証明されています。この研究では、Group I〜Vの基油を比較し、「摩擦や摩耗性能(潤滑性)は、ベースオイル単体ではなく、粘度設計と添加剤の組み合わせで決まる」と結論づけています。

格付けと品質の関係

A5ランクの和牛が必ずしも最も美味しいとは限らないのと同様に、グループ番号は「製造方法の違い」を示す分類であり、潤滑性の格付けではありません。実際に、1万馬力級のドラッグレースでも鉱物油が選択されている現実があり、これが「エステル神話」に対する潤滑性の真実を物語っています。

旧車に鉱物油が適している理由

ひび割れたガラス容器への水の注入を想像してください。水は即座にひびから流れ落ちます。これが分子が均質でサラサラと流れる合成油の特性です。新しいエンジンには最適ですが、経年劣化したシールやガスケットでは滲みやすいという問題があります。

一方、同じひび割れた容器にハチミツを注入した場合、すぐには漏れず、容器内に留まろうとします。これが鉱物油の特性で、粘性があり古いシールとの相性が良いため、滲みが発生しにくいケースが多いのです。

この特性はエンジンの気密性保持に大きく貢献します。サラサラなエステルと比較して、粘度のある鉱物油の方が古いシールの隙間を効果的に埋め、結果的に圧縮圧力やオイル圧力を維持しやすくなります。

冷却性能の優位性

さらに、鉱物油は分子の形状や大きさが不均一に混合されているため、熱伝導性と放熱性に優れるという特性があります。この「冷却性」は、旧車や空冷エンジンのように熱がこもりやすい環境では大きな利点となります。

第5章 AE86での実践的なオイル選択

H3: 推奨粘度

AE86向けの現実的な選択肢は以下の通りです:

H4: 10W-30

- 対象:街乗り中心の使用

- 特徴:軽快な回転、良好な油圧確保

- 用途:通勤、買い物などの日常使用

H4: 10W-40

- 対象:峠・ワインディング走行

- 特徴:高回転・高負荷に対応、確実なエンジン保護

- 用途:スポーツ走行、山道走行

H4: 20W-50

- 対象:サーキット走行、経年車

- 特徴:高温での厚い油膜維持、拡大したクリアランスに対応

- 用途:競技使用、高負荷走行

H3: ノンポリマーオイルの重要性

特に重要なのが「ノンポリマーオイル」の選択です。多くの現代オイルは幅広い温度範囲に対応するため増粘剤ポリマーを配合していますが、これが粘度低下の主要因となります。

エステル系オイルで「調子が悪化した」という経験をお持ちの方は、実際にはこのポリマーによる粘度低下が原因である可能性があります。

一方、ノンポリマー鉱物油は、元来増粘剤ポリマーを使用せずに必要な粘度を実現しているため、使用による粘度劣化が発生しにくいという特徴があります。

AE86の4A-Gエンジンにとって、この粘度安定性は極めて重要で、油圧を長期間維持し、カムやメタルを確実に保護します。

第6章 結論:正しいオイル選択の指針

エステル神話の実態

「エステル系が最高級」という認識は、マーケティング戦略によって作られた神話に過ぎません。実際には、Group IIやIIIの鉱物油こそが、AE86のような旧車にとって理想的な選択肢となり得ます。

Group II鉱物油の真の価値

現代のGroup II鉱物油は、1980年代のGroup Iとは全く異なる高品質オイルです。さらに、Group IIは進化を続けており、「Group II+」「Group IIA」といった、より高度に精製された鉱物油が次々と登場しています。

進化の軌跡:

Group I → Group II → Group II+ → Group IIA

これらの進化した鉱物油は、Group IIIの合成油に匹敵する性能を持ちながら、鉱物油本来の特性である古いシールとの相性の良さや優れた冷却性を維持しています。

ノンポリマー鉱物油の優位性

最も重要なのが「ノンポリマー鉱物油」の存在です。多くのオイルには増粘剤ポリマーが配合されており、これは低温時の流動性を保ちながら、高温時の粘度を維持するための添加剤です。

しかし、このポリマーには使用とともに分子が切断され、粘度が低下するという弱点があります。実際に、エステル系オイルが粘度低下を起こしやすいのも、この増粘剤ポリマーの使用が原因です。

H4: 比較:

- エステル系オイル:高価格だが、ポリマー配合により粘度低下しやすい

- ノンポリマー鉱物油:適正価格で、優れた粘度安定性

最終的な推奨事項

AE86のような旧車にとって、オイルの粘度安定性は極めて重要です。クリアランスが拡大したエンジンでは、粘度低下により油圧低下や油膜切れのリスクが高まります。

したがって、最初から増粘剤ポリマーに依存しない「ノンポリマー鉱物油」こそが、旧車の最適解といえます。

重要なのは、都市伝説に惑わされることなく、エンジンの現状と使用目的に適したオイルを選択することです。これこそが、愛車を長期間保護するための最も確実な方法なのです。

ここで重要なのは、油圧を安定させるには鉱物油が有利だという点です。ドラッグレースのように極端な条件で走るマシンでさえ、1万馬力を超える領域でも鉱物油が選ばれているのはそのためです。

さらに注目すべきは、ノンポリマー鉱物油の特性です。一般的なマルチグレードは粘度指数向上剤(ポリマー)に頼って粘度を作りますが、熱やせん断に弱く、油圧が崩れやすい傾向があります。それに対しノンポリマー鉱物油はオイルそのものの粘りで支えるため、選んだ粘度が“そのまま持続”し、油圧を安定させます。

つまり粘度選びで大切なのは「硬いから安心」ではなく、季節や走り方に合った数値を選び、その粘度を安定して守れるノンポリマー鉱物油を選ぶことなのです。

信じてませんか?AE86 4AGとエステルオイルの衝撃真実を暴露

化学合成オイルのメリット・デメリットを解説

化学合成オイルが一番潤滑性が高いと思っていませんか?その実態を歴史的背景を知るとオイルの進化がよくわかります。