― 市販添加剤が引き起こす、静かで気づきにくいトラブル ―

旧車に乗っていると、必ず一度は向き合うことになる問題があります。

それが、いわゆる「熱ダレ」です。

走り出しは調子が良い。

エンジンも軽く回り、アクセルへの反応も悪くない。

ところが、しばらく走って油温が上がってくると、少しずつ様子が変わってきます。

回転が重く感じられる。

伸びが鈍くなる。

パワーが抜けたような感覚になる。

Z1に限らず、空冷の旧車に乗っている方であれば、

この違和感を一度も感じたことがない、という人の方が少ないはずです。選択が、

本当にエンジンを守る結果につながっているのか──

そこを冷静に見直す必要があります。

なぜ添加剤が思わぬ結果を招くのか

愛車を守りたいという想い

バイクを大切にするオーナーほど、エンジンを労わろうとします。それは当然のことです。高価なバイクを長く乗りたい。その気持ちは痛いほど分かります。

だからこそ、多くのオーナーが「エンジン保護」を謳う添加剤を使用していました。

添加剤の魅力的なキャッチフレーズには以下があります:

- 「摩擦を減らす」

- 「エンジンの寿命を延ばす」

- 「パワーアップ」

- 「燃費向上」

こうした魅力的なキャッチフレーズに惹かれて、定期的に添加剤を投入する。愛車のために、良かれと思って。

オーバーホール現場で見た驚きの事実

しかし、オーバーホールのために分解してみると、驚くべき状態に遭遇することが少なくありませんでした:

- カムシャフトに細かい傷が入っている

- ベアリングが異常に摩耗している

- ピストンリングの状態が良くない

- オイル通路に異常な堆積物がある

一方で、普通にメーカー推奨のオイルを定期的に交換しているだけのエンジンは、走行距離の割に状態が良い。これは一体どういうことなのか?

最初は偶然だと思いました。たまたま、添加剤を使っているオーナーのバイクが、過酷な使われ方をしていたのかもしれない。でも、同じような事例が続くと、これは偶然ではないと思うようになりました。

経験を裏付けた論文との出会い

Hugh Spikes博士の研究論文

あるとき、私は一つの論文に出会います。

インペリアル・カレッジ・ロンドンのHugh Spikes(ヒュー・スパイクス)博士による研究論文です。

そこに書かれていた内容を読んだ瞬間、「やはり、そういうことだったのか」と、これまで見てきたエンジンの状態と、すべてがつながりました。

論文の核心は、とてもシンプルです。

添加剤を入れすぎると、エンジンは守られない。 むしろ、摩耗が進む。

その中心にあるのが、ZDDP(ジンクジアルキルジチオホスフェート)です。

ZDDPとは何か

ZDDPは、ほとんどのエンジンオイルに入っている、とても重要な添加剤です。

金属表面に保護膜を作り、カムやバルブなどの摩耗を防ぎます。

ここまでは、多くの人が知っています。

問題は、その先です。

旧車の世界では、「ZDDPは多ければ多いほどいい」という考えが広まっています。

しかし、これは単純な話ではありません。

ZDDPは、万能な守護神ではありません。

量や条件を間違えると、狙いとは違う働きをすることがあります。

実はZDDPには、低温域で主に働くタイプと、高温域で反応しやすいタイプがあり、それぞれ性質が異なります。重要なのは、どの種類を、どの温度域で、どのバランスで使うか。

「量が多い=安心」

必ずしも、そうとは限りません。

ZDDPは消費される

そして、もう一つ。

ほとんど知られていない事実があります。

ZDDPは、使われるたびに減っていきます。

「え? オイルに入っている添加剤が減るの?」

そう思われるかもしれません。

しかし事実です。

ZDDPは、金属を守るために化学反応を起こし、その代わりに、自分自身が消費されていきます。

ちょうど、ガソリンが燃えてエネルギーになるのと同じです。

だから、オイル交換が必要になります。

オイル交換の意味は、汚れを捨てること、それだけではありません。

消費された添加剤を、本来の状態に戻すこと。

これも、大切な目的の一つです。

「減った分を足す」という落とし穴

ここで、よくある疑問が出てきます。

「それなら、減った分だけ添加剤を足せばいいのでは?」

この考え方が、実は落とし穴になります。

なぜなら、減っているのはZDDPだけではないからです。オイルの中では、さまざまな成分が、同時に劣化し、消費されています:

- 清浄分散剤

- 酸化防止剤

- 摩耗防止剤

- 防錆剤

- 消泡剤

ZDDPだけを後から足すという行為は、すでに崩れ始めているバランスに、さらに重りを乗せるようなものです。

しかも、古いオイルの中には、役目を終えたZDDPの反応生成物が残っています。

そこへ新しいZDDPを加えると、条件によっては反応が強く出やすくなる。

論文が示していたのは、まさにこの点でした。

現場の事実と論文の一致

そして私は、これまで現場で見てきたエンジンの状態を思い出しました。

市販添加剤を多用していたエンジンでは、共通して見られた症状:

- カム表面の細かい傷

- 不自然な摩耗パターン

- リング摩耗の進行

- シリンダー内壁に入った縦傷・擦過傷

- ベアリングの異音

少なくとも、「守るために足したはずのもの」が、必ずしも良い結果につながっていない例がある。

私が見てきた現場の事実と、論文が示していた現象は、同じ方向を指していました。

では、ZDDPは本来どのように働き、どんな条件が重なると、その性質が変わるのか。

次の章で、油温と反応の関係を軸に、もう少し踏み込んで見ていきます。

ZDDPは「効きすぎる」とどうなるのか

ZDDPの本来の働き

まず、ZDDPが本来どう働くのかを、できるだけシンプルに説明します。

エンジンの中では、カムとタペット、バルブまわりなど、金属同士が強く押し付けられる場所があります。

この部分では、一瞬だけですが、非常に高い圧力と熱が発生します。

この瞬間に、ZDDPは化学反応を起こし、金属表面にごく薄い保護膜を作ります。

この膜があることで、金属は直接こすれず、摩耗が抑えられます。

ここまでは、ZDDPの「良い働き」です。

問題は、ここからです。

適量のZDDPと過剰なZDDP

論文では、ZDDPは適量のときに最も効果を発揮するとはっきり書かれています。

濃度が適切な場合、保護膜は:

- 薄く

- 均一で

- しなやか

この状態が、理想です。

ところが、ZDDPの濃度が高すぎると、状況が変わってきます。

特に、以下の条件が重なると:

- 油温が100度を超える

- 120度近い高温になる

- そこへ添加剤を後から足す

こうした条件が重なると、化学反応が進みすぎる傾向が出てきます。

すると、保護膜は薄い膜ではなく、硬くて脆い膜になりやすくなります。

イメージとしては、「しなやかなゴム」ではなく、「ガラス」です。

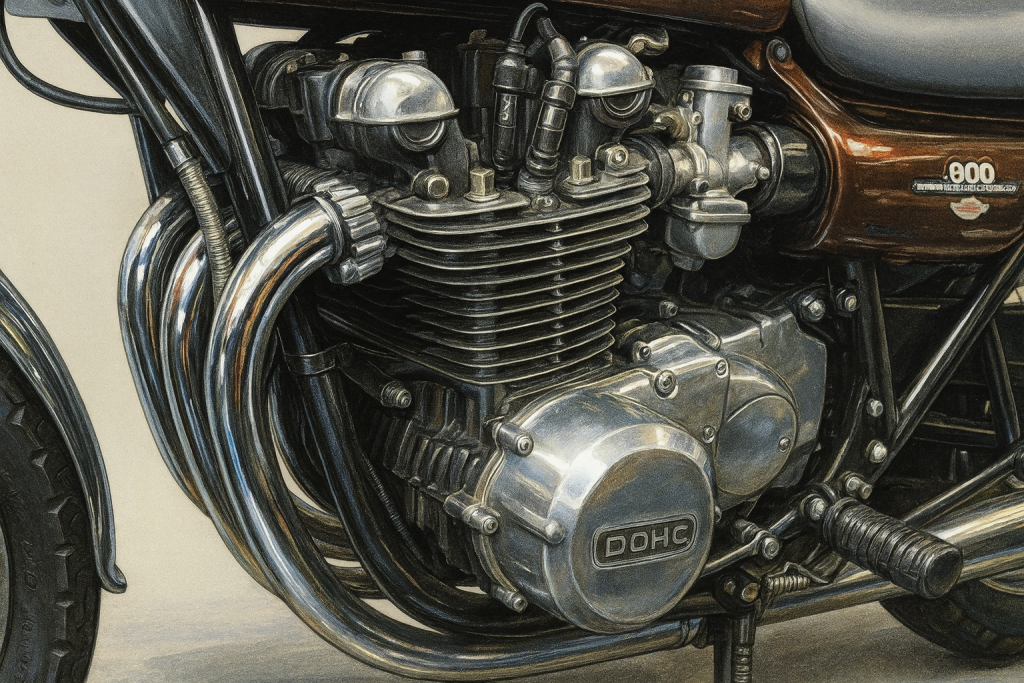

Z1空冷エンジンの現実

Z1オーナーの方なら、想像しやすいと思います。

Z1は空冷エンジンです。

夏の渋滞では、油温が簡単に100度を超え、120度に達することも珍しくありません。

この状態で、「念のため」と添加剤を入れる。

すると、どうなるか。

ZDDPは条件によっては働きすぎた状態になり、ガラスのように硬い膜を作りやすくなります。

しかし、エンジンは常に振動し、金属は熱で膨張と収縮を繰り返しています。

硬すぎる膜は、この動きについていけません。

硬すぎる膜が引き起こす問題

その結果:

- 膜が割れる

- 剥がれる

- 下の金属がむき出しになる

- そこに傷が入る

このように、守るために形成された膜が、かえって摩耗を進める方向に働くことがあります。

さらに、剥がれた膜や分解生成物はオイルの中に残り、通路に溜まり、オイルの流れを邪魔する要因にもなります。

論文が示しているのは、ZDDPそのものが危険だという話ではありません。

「効かせすぎたZDDPのリスク」です。

あのとき現場で見たエンジンの傷み方は、もしかすると、この状態だったのかもしれない。

そう考えると、非常に納得できる内容でした。

気づかないうちに進む「バルブ固着」

ここでは、「なぜエンジンが静かに壊れていくのか」その代表例として、バルブ固着を取り上げます。

「固着」と聞くと、ピストンリングを思い浮かべる方が多いかもしれません。

ですが、今回の話はそこではありません。

実は、旧車でとても多いのが、バルブが回らなくなるトラブルです。

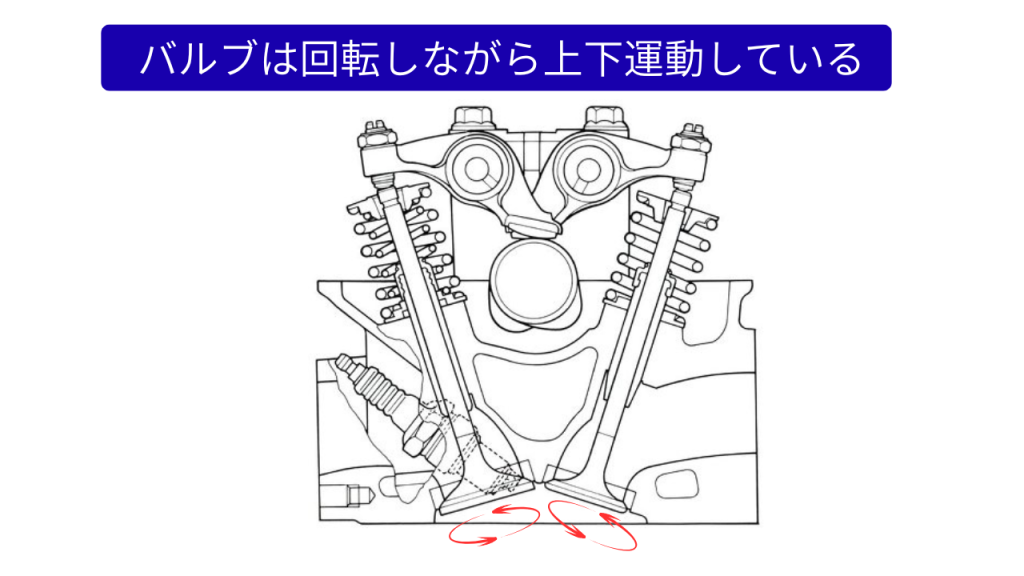

バルブは「上下するだけ」ではありません

多くの方は、バルブは上下に動くだけだと思っています。

実際には、バルブはエンジンが回っている間、ゆっくり回転しています。

この回転には、大切な役割があります。

同じ場所ばかりが擦れないようにして、摩耗を分散させるためです。

なぜバルブは回るのか

バルブの上には、スプリングが付いています。

このスプリングは、バネのように伸び縮みします。

スプリングは「らせん状」なので、伸び縮みすると、わずかにねじれます。

このねじれが戻ろうとする力が、バルブを少しずつ回しています。

回るスピードはとても遅く、1分間に数回転する程度です。

ですが、このわずかな回転が、エンジンを守っています。

問題は「回らなくなったとき」

では、この回転が止まるとどうなるのか。

まず、排気バルブまわりは非常に高温です。

バルブの先端は、600〜800度。

スプリングの上の方でも、200度を超えることがあります。

この高温の中で、オイルが劣化すると、ベタベタした汚れ(スラッジ)が発生します。

この汚れが、バルブの固定部分(コッターやステム周辺)に付くと、回転が重くなります。

ZDDPが関係してくる場面では、さらに条件が重なると、問題が大きくなります。

ZDDPは、適正な温度では、金属を守る柔らかい膜を作ります。

しかし、油温が高すぎたり、あとから添加剤を足したりすると、膜が硬くなりやすくなります。

イメージしてください:

- 正常:しなやかなゴム

- 問題時:カチカチのガラス

硬い膜が、バルブの軸まわりに付くと、動きが鈍くなります。

その結果、スプリングの力がうまく伝わらず、バルブは回らなくなっていきます。

回らなくなると、何が起きるのか

バルブが回らない状態で動き続けると、同じ場所だけが、何度も擦られます。

すると:

- 同じ位置だけが減る

- 段差ができる

- 少しずつバルブが沈み込む

という変化が起きます。

この沈み込みは、紙一枚にも満たない量です。

「それくらいで?」と思うかもしれません。

ですが、エンジンでは致命的です。

たとえ話で考えてみてください

ドアの下に、小さなゴミが挟まったことはありませんか?

- ちゃんと閉まらない

- 隙間風が入る

- 変な音がする

エンジンも同じです。

バルブがわずかに沈むだけで、完全に密閉できなくなります。

その結果:

- 圧縮が逃げる

- 燃え方が悪くなる

- パワーが落ちる

「最近、なんだか遅い」「調子が戻らない」こう感じたとき、中ではすでに進行しています。

ハイカム車は特に注意

ハイカムを入れている場合、影響はさらに大きくなります。

チューニングの世界では、0.1mmの違いで性能が変わるからです。

その性能が、知らないうちに少しずつ削られていく。

これが、バルブ固着の怖さです。

最終的にどうなるか

流れはとてもシンプルです:

- バルブが回らなくなる

- 同じ場所だけが擦れる

- 段差ができる

- バルブが沈む

- 完全に閉まらなくなる

- パワー低下

- 最終的に焼損

しかも、この間ずっと、エンジンは普通に動きます。

音も出ない。警告も出ない。

だから「静かに進む破壊」なのです。

オーバーホール現場で分かるサイン

エンジンを分解すると、音で分かる瞬間があります。

正常なバルブは、スプリングを縮めると「スッ」と外れます。

固着していると、「バキッ」という嫌な音がします。

これは、高温で金属が貼り付き、劣化したオイルが接着剤のように働いていた証拠です。

この音が出るエンジンでは、バルブはほぼ回っていません。

バルブの回転は、エンジンが自分を守るための仕組みです。

その回転が止まると、摩耗は一気に進みます。

しかも、気づいたときには手遅れになりやすい。

これが、旧車でバルブ固着が怖い本当の理由です。

バルブ固着を防ぐ二つの鉄則

では、どうすればバルブの固着を防げるのか。

答えは、とてもシンプルです。

守るべきことは、たった二つです。

一つ目:油温を上げすぎないこと

エンジンオイルは、温度が上がるほど劣化が早まります。

目安として、油温が100度を超えたあたりから、オイルは一気に疲れ始めます。

旧車の場合、以下の条件が重なり:

- ラジエターの性能低下

- エンジン内部の汚れ

- 各部クリアランスの拡大

気づかないうちに油温が110度、120度に達することがあります。

たとえるなら、フライパンを空焚きしている状態です。

見た目は問題なさそうでも、中では確実に油が焼け、性質が変わっています。

この高温状態こそが、バルブ固着を引き起こす最大の引き金になります。

二つ目:極圧剤は「量」ではなく「質」

バルブの軸まわりは、実は油膜がほとんど作れない場所です。

そのため、ここでは「オイルの量」よりも「どんな添加剤が入っているか」が効いてきます。

重要なのは、高温でも固まらず、膜として機能し続けること。

たとえば:

- ボロン系

- チタン系

- 適切に設計されたZDDP

こうした成分は、高温環境でも金属表面を守り続けます。

一方で、安価な極圧剤や粉末状の成分は、高温になると焼き付いて固まりやすい傾向があります。

これは、「潤滑しているつもりで、接着剤を塗っている」ような状態です。

旧車は、現代車と同じ感覚で考えてはいけない

旧車は、新車や現代エンジンとは熱のかかり方がまったく違います。

同じ条件、同じ常識で考えると、思わぬトラブルにつながります。

だからこそ:

- 油温管理

- 極圧剤の質

この二つは、現代車以上に重要になります。

ここで、もう一度整理します

バルブ固着の正体は、バルブが本来持っている「回る仕組み」が奪われることです。

回っているうちは、摩耗は分散され、長く使えます。

しかし、回らなくなった瞬間から:

- 固着

- 段付き摩耗

- 焼損

一直線に進みます。

固着を防ぐ方法は難しくありません

- 油温を上げすぎないこと

- 極圧剤の「質」を見極めること

この二つを守るだけで、バルブとシートの寿命は大きく変わります。

そして、ここからがもう一つ大切な話です。

エンジンオイルは「足し算」で良くなるものではありません

エンジンオイルは、何かを足せば足すほど良くなるものではありません。

- 粘度が高すぎれば、冷間時にオイルが回らず、始動直後の摩耗が増える

- 粘度が低すぎれば、高温時に守れなくなる

さらに、異なる添加剤を後から混ぜると、思わぬ化学反応が起こることもあります。

エンジンオイルは、最初から絶妙なバランスで設計された化学製品です。

そこに何かを足すということは、そのバランスを崩すリスクを背負うということ。

だからこそ重要なのは、「何を足すか」ではなく、「最初からどう設計されたオイルか」。

これが、バルブ固着を防ぐために、ぜひ知っておいてほしい本質です。

現代のエンジンオイルは、1970年代とは別物です

エンジンオイルの進化

まず、大前提として知っておいてほしいことがあります。

現代のエンジンオイルは、Z1が現役だった1970年代のオイルとは、まったく別物です。

当時と比べて:

- ベースオイルの精製技術

- 添加剤の性能

- 耐熱性や化学的な安定性

これらは、桁違いに進化しています。

現在のエンジンオイルには、最初からエンジンを守るための役割が、ひと通り組み込まれています。

たとえば:

- 汚れを溜めにくくする

- 劣化を遅らせる

- 金属表面を保護する

- 泡立ちを抑える

- 錆を防ぐ

こうした働きは、あとから足されたものではありません。

一つのシステムとして、最初から設計された結果です。

オイルは「足し算」ではない

つまり、エンジンオイルは「何かを足せば良くなる」「強い成分を入れれば安心」という単純なものではありません。

オイルメーカーは、何千時間もの試験を通じて、一つの成分を増やせば、必ず別の性能が崩れるという前提で配合を決めています。

そのため、新車やノーマルエンジンであれば、メーカー指定のグレードのオイルを使っている限り、追加の添加剤は基本的に不要です。

しかし旧車は違う

ここまでは、現代エンジンの話です。

しかし、ここからが旧車の話になります。

Z1やZ2の多くの人気旧車は:

- ボアアップ

- ハイカム

- 圧縮比の変更

といった、何らかのチューニングが施されています。

すると、エンジン内部で起きている現象が変わります。

特に変わるのが、熱のかかり方です:

- 油温の上昇スピード

- 高温にさらされる時間

- 金属同士が置かれる条件

これらは、新車やノーマルエンジンとは同じではありません。

この状態で、「現代のオイルだから大丈夫」「全部入りだから安心」と考えるのは、少し危険です。

添加剤を足すリスク

確かに、安易に添加剤を足すことには問題があります。

オイルが本来持っている化学的なバランスを崩し、逆効果になることも珍しくありません。

一方で、レース用途や特殊な条件では、設計を理解したうえで使われる添加剤が意味を持つ場面もあります。

ただし、これは知識と経験を前提とした世界の話です。

一般のオーナーが、「なんとなく良さそうだから」「評判がいいから」という理由で市販添加剤を足す行為は、メリットよりもリスクの方が大きいと言わざるを得ません。

「全合成油なら安心」という誤解

ここで、多くのZ1オーナーが無意識に信じている「常識」に触れておきます。

「高性能な全合成油を入れれば、すべて解決する」本当に、そうでしょうか。

実は、バルブまわりの耐久性や固着防止性能は、合成油か鉱物油かという分類そのものとは、直接関係しません。

重要なのは、ラベルに書かれた名前ではなく、中身がどのように設計されているかです。

高温環境で:

- 極圧剤が暴走しない

- 固化せずに機能し続ける

- 保護膜として安定して存在できる

このバランスが取れているかどうか。

そこが、すべてです。

たとえ合成油であっても、空冷Z1の高温環境に合わない処方であれば、熱分解を起こし、結果として本来の性能を発揮できなくなることもあります。

つまり、オイルの性能は、名前で決まるものではありません。

設計で決まります。

これが、Z1空冷エンジンにおける現実です。

ここまでの章で、添加剤の危険性と、ZDDPの過剰が引き起こす問題を、具体例と論文をもとに見てきました。

Hugh Spikes博士の研究が示すように、添加剤は、多ければ良いものではありません。

過剰になれば、守るどころか、摩耗を進める原因になります。

バルブ固着の例からも分かるように、油温が100度を超える領域では、添加剤は「味方」にも「敵」にもなり得ます。

では、なぜ旧車は油温が上がりやすいのか。

なぜ「合成油が最適」という常識が、必ずしも当てはまらないのか。

後編では、旧車特有の熱ダレの正体と、油温対策の本質を、科学的に解説します。

Abou-Ziyan博士の2004年の研究から見えてきた、オイルが担う「冷却」という役割。

そして、旧車に本当に求められるオイルとは何なのか。

後編で、すべてを整理します。

動画はこちら

冷却性能の検証動画

Youtuber”ハチャメチャパパと小坊主のガレージライフ”のご協力によりライズオイルの冷却性能を検証していただきました。