― 旧車に合わないオイル思想と、冷却の本質 ―

前編では、市販添加剤の危険性と、

ZDDPが過剰になることで起きる“暴走”のメカニズムを解説しました。

Hugh Spikes博士の論文が示したように、

添加剤は多ければ良いものではなく、

条件を誤ると、エンジンを守るどころか壊す側に回ります。

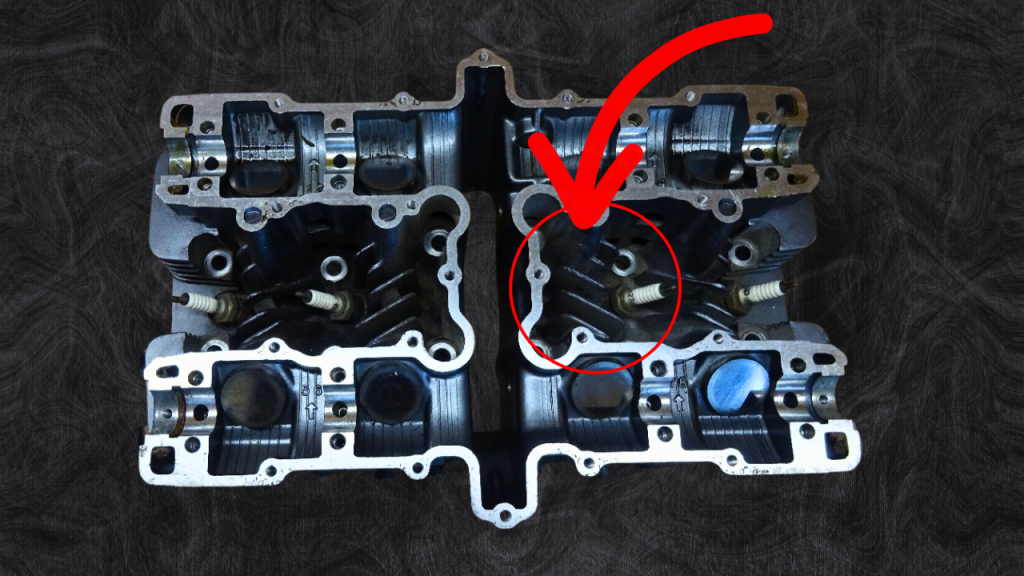

そして、Z1で実際に起きている

バルブ固着・偏摩耗・焼損の多くが、

「油温の上昇」と密接に関係していることもお話ししました。のか──

そこを冷静に見直す必要があります。

前編では、市販添加剤の危険性と、ZDDPが過剰になることで起きる”暴走”のメカニズムを解説しました。Hugh Spikes博士の論文が示したように、添加剤は多ければ良いものではなく、条件を誤るとエンジンを壊す側に回ります。

そして、Z1で実際に起きているバルブ固着・偏摩耗・焼損の多くが、「油温の上昇」と密接に関係していることをお伝えしました。

では、ここで一つ、自然な疑問が残ります。

なぜ旧車は、そこまで油温が上がりやすいのか。 そして、その環境に本当に合ったオイルとは何なのか。

今回の後編では、この2つを感覚ではなく、科学で整理していきます。

第一章:旧車の油温が上がる理由(Z1の場合)

まず結論から言います。

Z1の油温が上がりやすい最大の理由は、空冷だからです。

水冷エンジンは、冷却水がエンジンの中をぐるぐる回り、ラジエーターで熱を外に捨てます。つまり、冷やすための”専用の仕組み”が最初から用意されています。

一方、空冷エンジンはどうか。基本は、シリンダーのフィンに走行風を当てて冷やします。だから、渋滞や低速走行のように風が当たらない状況では、冷却力が一気に落ちます。

ここで重要なのが、オイルの仕事です。

空冷では、オイルが「潤滑」だけでなく、冷却の主役にもなります。エンジンの内部で発生した熱を、オイルが受け止めて運び、オイルパンなどで放熱して、ようやく温度を落とす。つまりZ1にとってオイルは、血液というより “熱を運ぶ冷却液” に近い存在です。

そして旧車には、もう一段、油温が上がりやすい理由が重なります。

長年乗られたエンジンは、どうしてもクリアランスが広がります。すると燃焼ガスがわずかに抜けやすくなり、その熱がクランクケース側へ入り込みます。結果として、オイルが余計に温められます。

さらに、バルブガイドや内部の通路も、新車時の状態ではありません。摩耗や汚れがあると、オイルの流れがスムーズに回らず、熱が逃げにくい場所(熱だまり)ができます。

冷やすために回っているオイルが、そもそも回りにくい。これも油温上昇を加速させます。

だからZ1は、普通に走っているだけでも油温が90度近くになり、信号待ちや渋滞で簡単に100度を超え、真夏の渋滞では110〜120度に達することがあります。油温計を付けている方なら、「確かに、あの条件だとそこまで上がる」と実感されるでしょう。

そして、この高温域こそが、前編で説明したZDDPの反応が過剰になりやすい条件であり、バルブ固着やトラブルが進みやすい土台になっています。

第二章:合成油神話が旧車で成り立たない理由

― 燃焼思想がまったく違う ―

まず理解しておくべきことがあります。現代のエンジンと、Z1が生まれた時代のエンジンでは、目的そのものが違います。ここを混同すると、オイル選びを誤ってしまいます。

現代エンジンの目的は「熱を出さないこと」

現代のエコカーや近代バイクのエンジンが、何を最優先しているか。それはパワーではありません。

- 排出ガス規制

- 特に窒素酸化物(NOx)の低減

- 燃費性能の向上

この3つです。NOxは、燃焼温度が高くなるほど発生します。そのため現代エンジンでは、以下の制御によって燃焼温度を意図的に下げる設計が取られています。

- 希薄燃焼

- 点火時期の最適化

- EGR(排気再循環)

- 低負荷・低回転重視

つまり現代エンジンは、「いかに完全燃焼させるか」ではなく、「いかに燃焼を穏やかに抑えるか」これが設計思想の出発点です。

Z1世代のエンジンは、真逆の思想で作られていた

一方、Z1が設計された1970年代はどうだったか。当時のエンジン開発の命題は、極めて単純です。

「いかに完全燃焼させ、いかにパワーを取り出すか」

排ガス規制は緩く、NOxを抑えるという発想は、ほぼ存在していません。そのため、以下の設計が当たり前でした。

- 濃い混合気

- 高い燃焼温度

- 強い燃焼圧力

- 高回転・高負荷前提

結果として、燃焼室、ピストン、バルブ、シリンダーには非常に大きな熱負荷がかかります。Z1は、「熱を出さないエンジン」ではなく、「熱を出してでもパワーを取るエンジン」なのです。

ここで決定的に変わる「オイルの役割」

この燃焼思想の違いが、エンジンオイルの役割を根本から変えています。

現代エンジンでは:

燃焼温度が低い/冷却水が冷却の主役/オイルは潤滑と燃費担当

⇒ オイルに求められるのは「低粘度」「フリクション低減」「高い酸化安定性(壊れにくさ)」です。

Z1のような空冷・高温エンジンでは:

燃焼温度が高い/冷却に限界がある/オイルが冷却の主役

⇒ オイルは潤滑油であると同時に、冷却媒体という役割を背負っています。

ここでは、「いかに熱を受け止め」「いかに熱を逃がし」「いかに高温で性質を変えないか」これが最優先事項になります。

「合成油が優れている」という話の前提条件

合成油は分子構造が均一で、酸化しにくく、高温で壊れにくい。これは事実です。しかしこれは、燃焼温度を抑えた現代エンジンを前提にした性能です。

燃焼温度が高く、オイルが冷却を担う割合が大きいエンジンでは、「壊れにくい」だけでは足りません。「どれだけ熱を逃がせるか」ここが問われます。

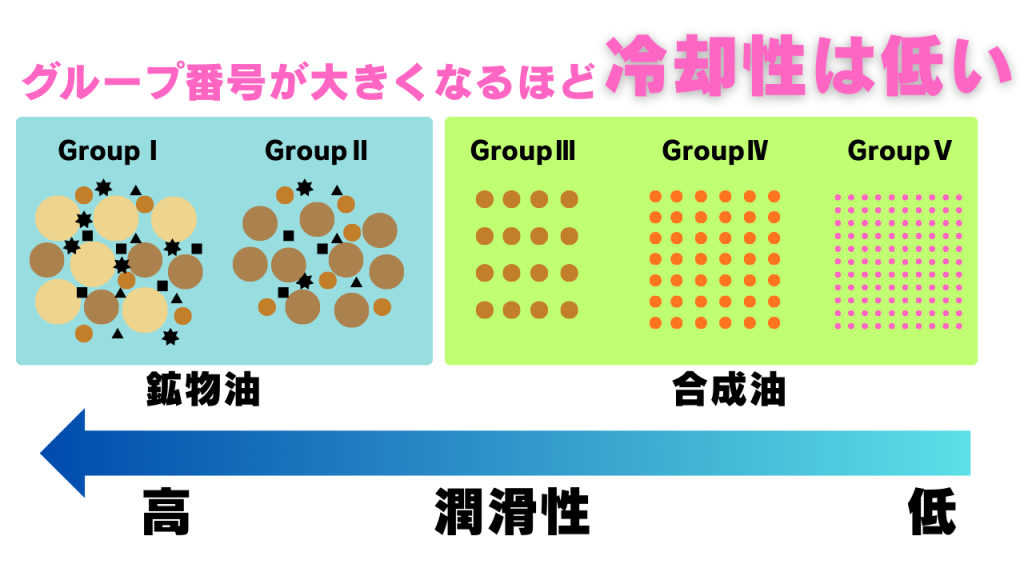

冷却という視点で見たときの違い

ここで、科学的なデータが意味を持ちます。Abou-Ziyan博士(2004年)の研究では、オイルの熱伝導率が測定されています。

- 鉱物油:0.140 W/m・K

- 合成油(PAO):0.130 W/m・K以下

熱伝導率は、数値が大きいほど、熱を伝えやすい指標です。つまり、鉱物油のほうが、熱を外へ逃がす能力が高い。

この差は一見小さく見えますが、高温状態が長時間続く空冷エンジンでは、確実に油温差として現れます。

だから、「現代車で正解のオイル」が「旧車でも正解」とは限らない。これは当然の話です。Z1に必要なのは、

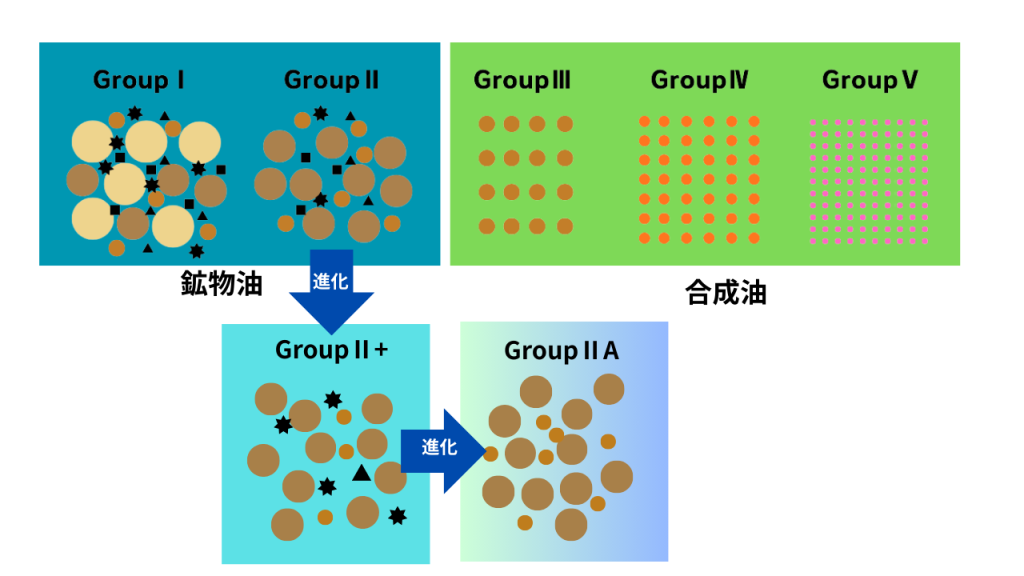

「燃焼で生まれた熱を、確実に受け止め、外へ逃がし続けるオイル」です。その条件を満たす設計が、次の章で説明するGroup IIA鉱物油という選択につながっていきます。

第三章:ベースオイルの違いを「タオル」で考える

ここからは、ベースオイルの違いを難しい分類ではなく、感覚で理解できるようにお伝えします。イメージしてください。エンジンオイルは、エンジンの熱を受け止める存在です。この役割は、タオルが水を受け止めるのと同じです。

Group II系の鉱物油 = 木綿のタオル

木綿タオルは、触れた瞬間に水を吸い、中までしっかり染み込み、溜め込んだ水を外へ運びます。空冷エンジンにとって、これは理想的な性格です。

「熱を受け止め、抱え込み、逃がす」。これが、冷却という役割です。

Group III(高度精製油) = 薄いナイロンタオル

見た目はきれいで、均一で、性能も安定しています。ですが、水をかけるとすぐ乾きます。つまり、吸い込める量が少ない。

熱に耐えることはできますが、熱をたくさん吸って運び出すことは得意ではありません。水冷エンジンや、燃焼温度を抑えた近代設計なら問題になりませんが、オイルが冷却の主役になる空冷エンジンでは、この「吸収力の差」が効いてきます。

Group IV(PAO合成油) = 厚みはあるが水を吸わないタオル

形は崩れません。熱にも強い。非常に安定しています。しかし、水をかけても中に染み込まない。

つまり、熱を「耐える」ことはできても、熱を「吸い取って逃がす」ことは得意ではありません。空冷エンジンでは、この性格が逆に不利になります。

Group V(エステル) = 吸着する素材

エステルは、金属にくっつきやすい「極性」を持っています。これは吸収ではなく、吸着です。タオルで言えば、表面にピタッと張り付く素材。

確かに密着はしますが、水を中まで吸い込むわけではありません。さらに、高温環境では反応が進みやすく、空冷エンジンの過酷な温度域では、冷却役としては安定しにくい側面もあります。

ここで整理しましょう。

この話は、どれが優れているかという話ではありません。役割の違いです。

空冷Z1は、「燃焼温度が高い」「エンジン全体が熱を持つ」「オイルが冷却の主役」という条件に置かれています。

だから必要なのは、「どれだけ熱に耐えるか」ではなく、「どれだけ熱を吸って逃がせるか」です。

この条件を一番素直に満たすのが、木綿タオルのような性格を持つGroup II系鉱物油です。これは、昔に戻る話ではありません。現代の精製技術で作られた鉱物油を、旧車という特殊な環境に合わせて使う、極めて合理的な選択です。

第四章:ノンポリマー製法がなぜ重要なのか

ベースオイルの性格がいかに重要かがお分かりいただけたと思います。ですが、どんなベースオイルを使うかと同じくらい大事なのが、その粘度をどう作っているかです。

オイルの粘度の見方

まず基本は、シングルグレードです(SAE30, SAE40, SAE50など)。例えるなら、シングルグレードは夏用タイヤです。暑い環境、エンジンがしっかり温まった状態で、本来の性能を発揮する前提で作られています。

一方で、10W-30、20W-50といった表示は、マルチグレードです。これはオールシーズンタイヤと同じ考え方です。冬でも使えるように工夫されている。だから、粘度表示の前にWinterの「W」が付いています。

重要なのは、「W」は低温側の使いやすさを示しているだけという点です。10W-30の「30」は新しい粘度ではなく、「高温時には、SAE30相当の粘度になる」という意味です。

では、この「調整」はどうやって行われているのか。ここで登場するのが、増粘剤(ポリマー)です。これは、粘度を調整するための”仕掛け”です。例えるなら、カレーのルー。ルーを増やせば濃くなり、減らせば薄くなる。

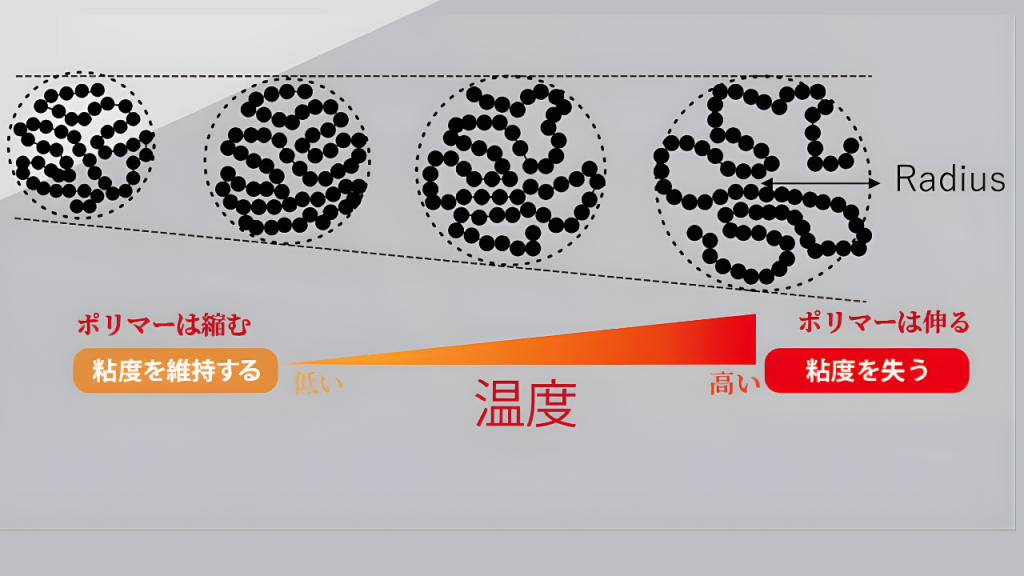

高温環境でのポリマーの弱点

ポリマーは、温度によって形を変えます(寒いと縮む、熱くなると伸びる)。この働きによって、冬でも回り、夏でも粘度を保つ。ここまでは、非常によくできた仕組みです。

しかし、Z1のような空冷エンジンで油温が100度を超え、120度に達するような状況では、ポリマーは切れ始めます。

ポリマーが切れると、何が起きるのか。

- 粘度が急に落ちる:10W-30だったはずのオイルが、実質的にはもっと薄いオイルのような状態になる(タイヤが突然ペラペラになるようなもの)。

- 摩擦と熱の発生:粘度が落ちると金属同士の距離が一気に縮まり、局所的に強い摩擦と熱が発生します。これがZDDPの反応が暴れやすくなる条件です。

- スラッジの発生:切れたポリマーの残骸はオイルの中に溜まり、オイル通路を狭めたりフィルターを詰まらせたりします。

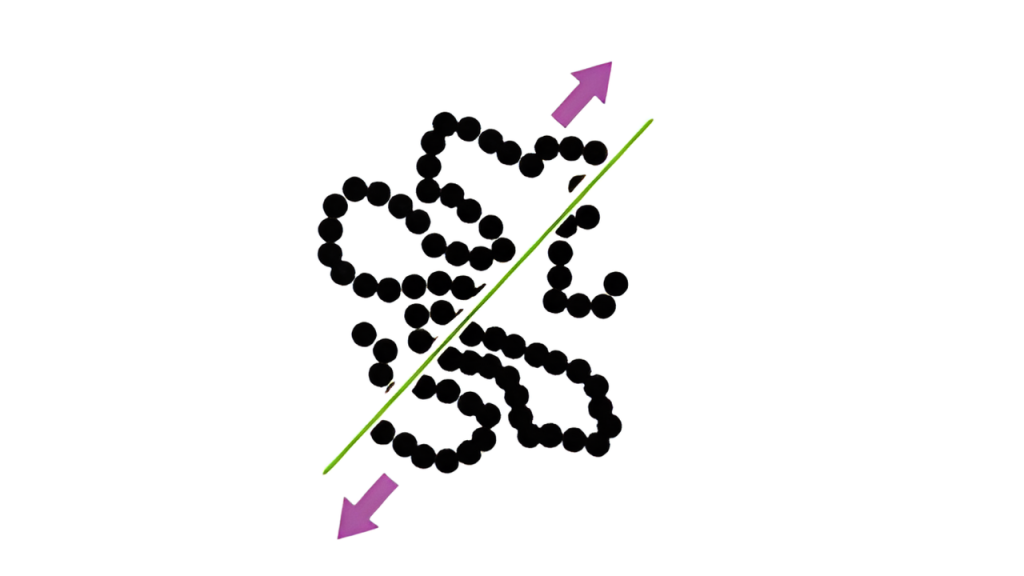

ノンポリマー製法という解答

この問題を、最初から避ける考え方がノンポリマー製法です。

ノンポリマー製法とは、粘度調整にポリマーを使わない作り方です。もともと性格の良いベースオイル(Group II系など)を使い、ブレンドだけで粘度を決める。だから、切れるものが最初から入っていません。

この作り方には、明確なメリットがあります。

- 高温でも粘度が急変しない

- 添加剤が安定して働きやすい

- 余計な残骸が出ない

つまり、空冷エンジンの高温環境に対して、挙動が読みやすい。「マルチグレードが悪い」という話ではありません。油温が簡単に120度に達する空冷Z1のような旧車では、最初から性質が変わらないこと、これが何より重要になります。

第五章:旧車に本当に合ったオイルとは何か

ここまでの内容をまとめましょう。旧車、特に空冷エンジンにとって、オイルに求められる条件は、現代車とはまったく違います。

1. 冷却の役割を果たせること

空冷エンジンでは、オイルが冷却の主役になります。熱に耐えるだけでなく、熱を受け取り、逃がせる性格が必要です。この点で、Group IIAを中心とした鉱物油は、非常にバランスの取れた性格を持っています。

2. 製法が安定していること

どれだけベースオイルが良くても、高温で性格が変わってしまっては意味がありません。ポリマーを多用した粘度調整は、120度を超える環境ではリスクになります。だからこそ、ノンポリマー製法が重要です。

3. 添加剤のバランス

ZDDPのような極圧剤も必要ですが、量が多ければ良いわけではありません。低温域を守るものと、高温域を守るもの。それぞれのバランスが取れて初めて、安定した保護が成り立ちます。

合成油は「高温安定性」に優れますが、「熱を逃がす能力」では鉱物油に分があります。エステルは「吸着」はしますが、空冷エンジンの冷却役としては不安定な側面があります。部分合成油は中身の予測がしにくい。

旧車、特に空冷エンジンに必要なのは、以下の条件を無理なく満たす考え方です。

結論:

- 冷却を担える性格

- 高温で挙動が変わらない

- 余計な成分でバランスを崩さない

- 中身の設計が予測できる

Group IIAを中心とした鉱物油 × ノンポリマー製法

これは流行でも、懐古主義でもありません。空冷という現実、旧車という使用環境に、最も筋が通った選択肢だというだけです。

第六章:実践的な油温対策

オイル選びだけで油温の問題がすべて解決するわけではありません。油温を「把握し」「抑える」ことも同じくらい重要です。

油温計は必須

まず大前提として、油温計は必須だと考えてください。温度が分からなければ、高いのか、危険なのか、対策が必要なのか、何一つ判断できません。

- 90度前後:理想的で安定している

- 100度付近:許容範囲

- 105度超え:注意が必要

- 110度超え:明確に危険領域

「ノーマルだから大丈夫」という認識について

多くのZ1は、見た目はノーマルでも、過去のオーバーホールでオーバーサイズピストンや面研などの作業が行われていることが多く、結果として圧縮比が上がり、燃焼温度も上昇しています。

ここに、現代の交通環境(渋滞、低速走行、猛暑)が加わります。純正状態であっても、油温が簡単に限界へ近づきます。

オイルクーラーの活用

現実的な対策として有効なのが、オイルクーラーです。これはレース用や改造車用ではなく、「油温を管理し、オイルが本来の性能を発揮できる温度帯に保つための冷却装置」です。

ただし、オイルクーラーだけ付ければ安心ではありません。油温を把握し、高温状態を長時間続けない、無理な高回転を避ける、冷間時はしっかり暖機する。こうした使い方と組み合わせてこそ、オイルの設計思想が生きてきます。

市販の後入れ添加剤について

添加剤の追加は油温環境を改善するものではありません。むしろ、高温状態ではリスクが高まります。油温対策の基本は、足すことではなく、管理することです。

第七章:旧車に本当に合うオイルとは何か ―― 設計思想の答え合わせ

ここまで、前編・後編を通して、添加剤の危険性、ZDDPの働きと限界、油温管理の重要性、そして空冷Z1というエンジンが置かれている過酷な条件についてお伝えしてきました。

ここで、一つの結論に辿り着きます。

旧車のエンジンは、現代のエンジンとは前提条件がまったく違うという事実です。

クリアランスの広さ、熱変形の大きさ、摩耗の進み方。これらは1970年代の設計思想をベースにしたエンジン特有のものです。現代の「高精度・低フリクション・排ガス規制対応」のオイルを、そのまま旧車に適用すること自体に無理があります。

逆算という考え方

ライズオイルは、この考え方を逆にしました。新しいエンジンに合わせるのではなく、旧車の弱点から逆算する。

- なぜ油温が上がりやすいのか

- なぜ高温域でトラブルが出やすいのか

- なぜ添加剤が裏目に出るのか

これらを分解し、「何を入れるべきか」ではなく、「何を入れないべきか」を含めて設計しました。

ライズオイルの設計思想:

- ノンポリマー設計:粘度を添加剤で誤魔化さず、温度変化に対して素直に振る舞う

- Group IIA鉱物油の採用:気密性と冷却性を両立し、油温上昇を抑える

- メタルシールドによる境界潤滑の強化:油膜が作れない領域でも、金属を直接守る

- 添加剤の暴走を防ぐ設計:高温域で「効きすぎない」バランスを保つ

「たかが鉱物油」という認識について

「たかが鉱物油でしょ?」と思われるかもしれません。しかし、鉱物油をあなどってはいけません。鉱物油は昔の技術で止まっているわけではなく、精製技術は進化し、添加剤との組み合わせも洗練されています。

重要なのは、合成か鉱物かではなく、どんな前提で、どんな目的で設計されているかです。

足すのではなく、最初から整っていること

エンジンオイルは「足せば良くなる」ものではありません。粘度、添加剤、ベースオイル。すべてが最初から一つのバランスとして設計されています。そこに後から何かを足す行為は、そのバランスを崩すリスクを伴います。

旧車は手がかかります。現代車のように何も考えずに乗れる存在ではありません。ですが、その分、エンジンの状態に耳を傾け、温度を管理し、適切なオイルを選ぶことで、驚くほど長く、気持ちよく付き合うことができます。

愛車を、これからも長く乗り続けるために。

ライズオイルは、旧車専用として設計されています。

足すのではなく、壊さない。無理をさせない。本来の設計を、きちんと支える。

それが、ライズオイルの思想です。

冷却性能の検証動画

Youtuber”ハチャメチャパパと小坊主のガレージライフ”のご協力によりライズオイルの冷却性能を検証していただきました。