油冷GSX-Rを守るのは「合成油」ではない

――潤滑性ではエンジンは守れない理由

「合成油=最高性能」という思い込み

油冷GSX-R1100Rは、登場当時、極めて合理的な冷却システムだと考えられていました。

オイルは多くの熱を吸収でき、高温域でも性能が落ちにくい。

そのため当時は、

「水冷よりも冷えるはずだ」

と本気で期待されていました。

しかし、実際のユーザーの声は次第に一致していきます。

・真夏の渋滞で油温が一気に上がる

・サーキットでは簡単に120℃を超える

・冷えてほしい場所が、まったく冷えない

理論と現実の間に、大きなズレがあった。

このページでは、そのズレがどこから生まれたのかを、

感覚論ではなく構造として整理していきます。

エンジンオイルの話になると、「合成油=最高性能」というイメージが、いつの間にか常識のように広がっています。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

本当に潤滑性能を決めているのは、ベースオイルではなく金属表面で働く化学膜です。

どれだけ高価な合成油でも、この化学膜をつくる添加剤が弱ければ、潤滑は成立しません。

逆に、鉱物油であっても、適切な添加剤が設計されていれば、境界潤滑の強さはまったく同じになります。

つまり私たちは、「オイルそのものが滑っている」と考えがちですが、実際に表面を守っているのは 添加剤が反応して形成する「保護膜」 なのです。

そして油冷GSX-Rのように、エンジン・ミッション・クラッチを全て同じオイルで潤滑する構造では、この保護膜の質が“エンジンの生存率”を決定します。

ここから先は、「ベースオイル」と「添加剤」どちらがどの領域を守っているのか。

その役割を深く掘り下げながら、油冷エンジンの潤滑の本質に迫っていきます。

現実|鉱物油と合成油の間に「決定的な潤滑差」はない

前回、グループ番号の誤解について触れましたが、ここでひとつ重要な現実を押さえておく必要があります。

実は、鉱物油と合成油のあいだに決定的な“潤滑性能の差”は存在しません。

高価な合成油のほうがよく滑る──そう思われがちですが、これは事実ではありません。

理由はシンプルで、潤滑の主役はベースオイルではなく、金属表面に保護膜をつくる“添加剤”だからです。

どれだけ純度の高い合成油でも、添加剤の反応が弱ければ境界潤滑は成立しません。

逆に鉱物油でも、適切な添加剤が組まれていれば、境界領域での保護力はまったく同じ強さまで出せます。

そして、この理解が次のテーマに繋がります。

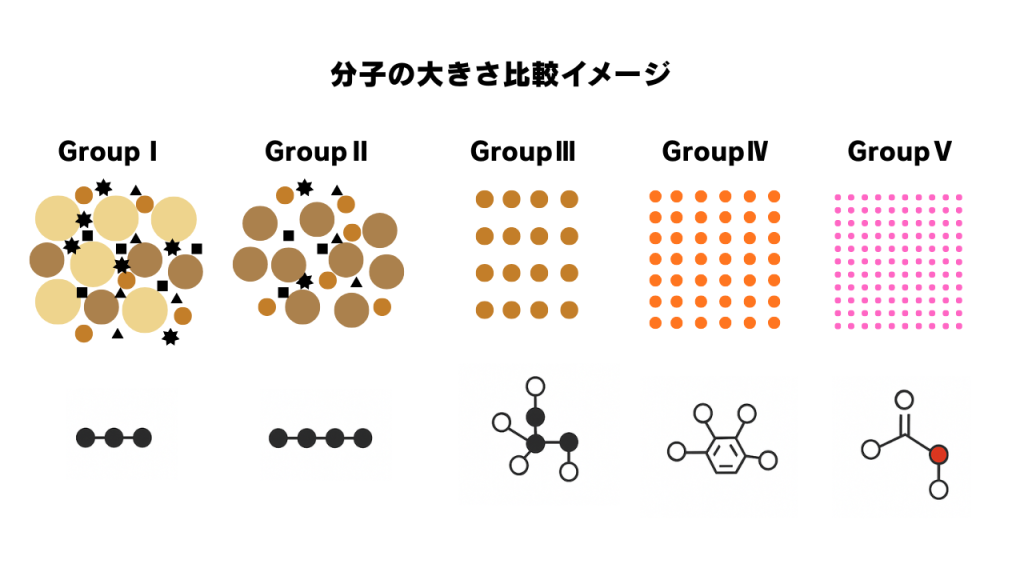

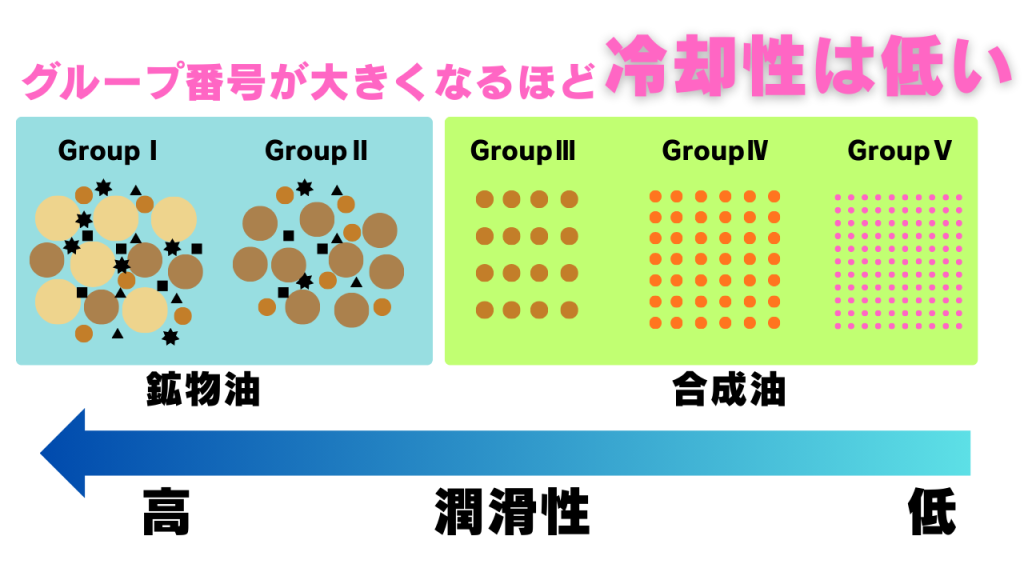

グループ番号の「本当の意味」

エンジンオイルには、Group I 〜 Group V という分類があります。

一般的には数字が大きいほど高性能、と信じられていることが多いのですが──この番号は性能の序列ではありません。

示しているのは「どのように精製し、どんな構造の分子でできているか」という作り方の違いだけです。

- Group I:溶剤精製

- Group II:水素化精製

- Group III:高度水素化、もしくはIsodewax

- Group IV:PAO

- Group V:エステルなど特殊基油

これらはあくまで製法と構造の分類であって、どれが最も潤滑性が高いという意味は含まれていません。

にもかかわらず、「数字が大きいほうが上」「エステルが最高」といった誤解が定着してしまっています。

しかし実際には、潤滑の強さは“添加剤の設計”によって決まり、ベースオイルのグループ番号とは関係がありません。

ここが、第二部の入口となる最重要ポイントです。

なぜ「合成油が上位」という神話が作られたのか

「ではなぜ、合成油は潤滑性が高いと思われてきたのか?」

潤滑性能そのものには、鉱物油と合成油で決定的な差はありません。

それなのに、なぜここまで「合成油が上位」という印象が広がってしまったのか?

その核心は、マスメディア戦略にあります。

“高性能=合成油” という物語が作られた

1990年代以降、多くのメーカーが「プレミアム」「ハイグレード」「最高性能」といった表現を使い、合成油を上位カテゴリーとして宣伝してきました。

CM、雑誌広告、店頭ポップ、レースシーン──

どれも共通して訴えていたのは、「合成油を使えば潤滑性能が上がる」「エンジンが滑らかになる」「鉱物油よりワンランク上」というイメージです。

実際のところ、売りやすかった

当時の状況を振り返ると、合成油は鉱物油よりも価格が高く、製造コストも高く、技術的イメージも先進的でした。

そのため「高価格=高性能」という構図が宣伝戦略として非常に使いやすかった。

そして多くのユーザーも「高いほうが良いはずだ」と自然に思い込み、このイメージは長い年月をかけて固定化されました。

しかしこれは、マーケティングが作りあげた物語であって、潤滑の科学とは一致していません。

科学的には別の事実がある

研究データを見ると、潤滑性能を決定づけているのはベースオイルではなく、金属表面に形成される化学膜(=添加剤の反応)です。

つまり「潤滑の強さと合成油の種類は無関係」というのが科学的な結論です。

では、その潤滑を本当に担っている添加剤は、どの領域で、どのように働いているのか?

次の章では、エンジン内部の潤滑モードを整理しながら、本当に金属を守っているのは何なのかを深掘りしていきます。

第2章|潤滑とは何か

「滑る」と「守る」は別の現象

「では、潤滑とは何でしょう?」

一般には「潤滑=滑らせること」と思われています。

しかし、トライボロジーの視点では “滑る” と “守る” はまったく別の現象です。

エンジン内部では、この2つが同時に必要になります。

- 滑らせる=摩擦を減らす役割(油膜が担当)

- 守る=金属同士の溶着を防ぐ役割(化学膜が担当)

この2つが正しく働かないと、エンジンはたちまち摩耗し、最後には焼き付きます。

潤滑には3つの姿がある(“滑る” と “守る” の両立)

状況により、金属の距離も、油膜の厚さも、働き方もまったく違います。

これがエンジン内部の難しさです。

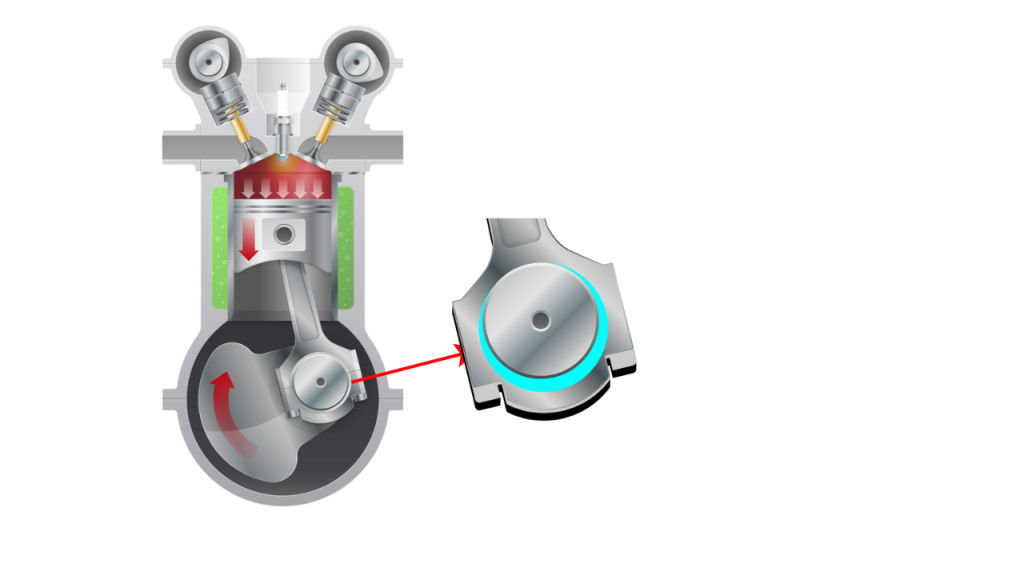

① 流体潤滑(滑らせる領域)

油膜の厚さだけで金属を浮かせ、摩擦を減らしている状態です。

クランクなど高速回転部分で主に働き、ここはベースオイルの粘度が主役になります。

“滑り”の領域です。

② 混合潤滑(滑らせつつ守る領域)

油膜が薄くなり、金属同士が接触しそうになる領域です。

ここから先は、油膜だけでは守れません。

化学反応でできる添加剤の保護膜が必要になります。

カム山やピストンはこの領域を頻繁に通ります。

③ 境界潤滑(守る領域)

金属同士が局所的に触れる、最も過酷な状態です。

ここでは油膜は機能できません。

代わりに、ZDDPやボロンなどの添加剤が強固な化学膜を作り、溶着を防ぎます。

つまり、エンジンを“守っている”のは、この化学膜のほうです。

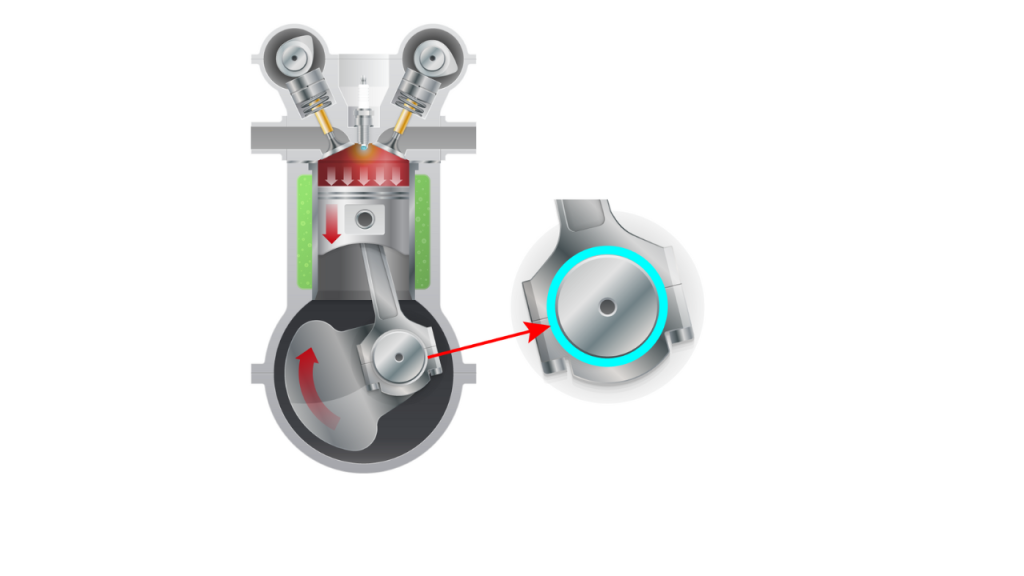

油冷GSX-Rは、この3つが同時に必要になる

クランクは“滑らせる領域(流体潤滑)”

カム・ピストンは“滑らせつつ守る領域(混合潤滑)”

ギヤ・クラッチは“守る領域(境界潤滑)”

しかもこれらが同時に起きています。

そのうえ、全部ひとつのオイルで対応しなければならない。

この構造こそが油冷の最大の過酷さです。

「滑りが同じ」でも「どのオイルでも同じ」ではない

潤滑というと、多くの方が「合成油のほうが滑る」「鉱物油は滑りが悪い」とイメージしがちです。

しかし、これは科学的には正しくありません。

ベースオイルが持つ“滑り(摩擦係数)”は、鉱物油でも合成油でも大きくは変わりません。

油膜で金属を“滑らせる”力は、グループⅠ〜Ⅴどれを使っても、実は大差がないのです。

では何が違いを生むのか?

答えはひとつです。

金属を“守る”力──これはすべて添加剤が作り出しています。

境界潤滑や混合潤滑で働くのは、ZDDP、ボロン、チタンなどが反応してできる化学膜であり、

- 滑り(摩擦低減)はベースオイルの役割

- 守る(摩耗防止)は化学膜=添加剤の役割

というように、潤滑の世界では役割が完全に分かれています。

プライマリーZDDPはドライスタートで威力を発揮し、セカンダリーZDDPは熱に反応。ZDDPが多ければ良いという話ではない。質と量のバランスの問題。

だからこそ、「鉱物油でも合成油でも、滑り=潤滑性能そのものは変わらない」と言えるのです。

違いが出るのは、ベースオイルではなく「どんな添加剤を、どう組み合わせているか」だけ。

ただし重要|基油が変わると「冷却性・粘り・気密性」が変わる

ここまでで、“滑り”そのものは基油によって大きく変わらない、という話をしました。

しかし、だからといって「どのオイルでも同じ」という意味ではありません。

注意してほしいのは、“滑り(摩擦)” と “冷却性・粘り” はまったく別の性能だということです。

ベースオイルが違えば、冷却性・粘り・気密性が大きく変わります。

ここがエンジン保護の核心です。

鉱物油は元々粘りを持った分子構造のため、ポリマーに頼らずに粘度を設計しやすい、という特徴があります。

そのため油冷エンジンでは、“基油そのものの粘り”を活かせるノンポリマー設計がもっとも合理的になるのです。

① 冷却性(熱を運ぶ力)が違う

ベースオイルは、熱を吸収し、オイルクーラーへ運ぶ冷媒でもあります。

だからスズキは油冷エンジンを開発したのです。

分子のサイズ、分子構造の均一さ、比熱、熱伝導性。

これらが変わるため、同じ粘度でも油温の上昇スピードはまったく違う。

特に油冷エンジンは、オイルが冷却の主役なので、“冷却性の差=寿命の差”になります。

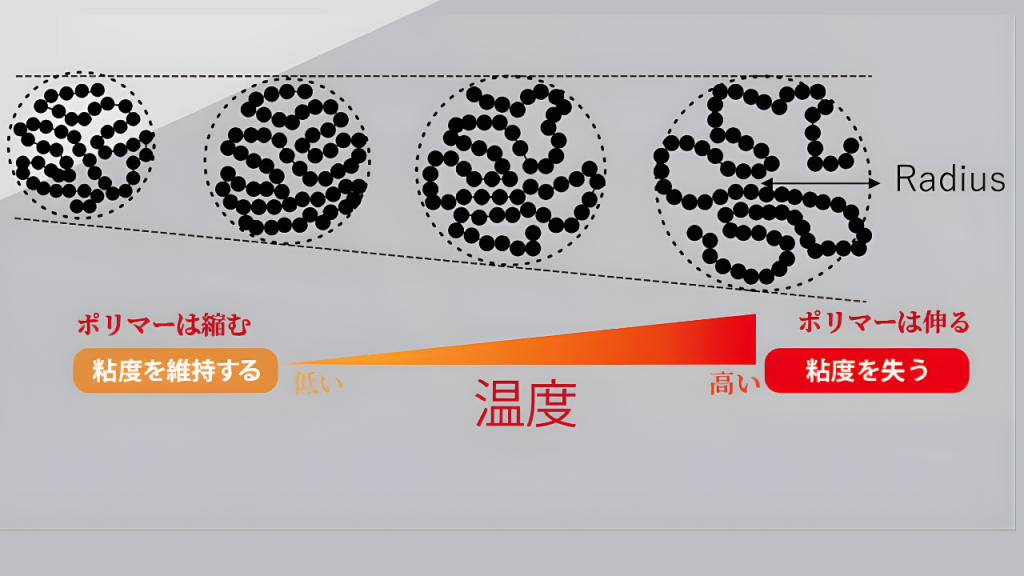

② 粘り(高温で粘度が落ちにくいかどうか)

ベースオイルによって、高温で粘度を維持できるかどうかが大きく異なります。

粘度が落ちにくい基油は、油膜がしっかり残り、高温でもミッションのせん断に耐えられます。

逆に粘度が落ちやすい基油は、ギヤで削られ、油膜が薄くなり、潤滑と冷却が同時に崩れます。

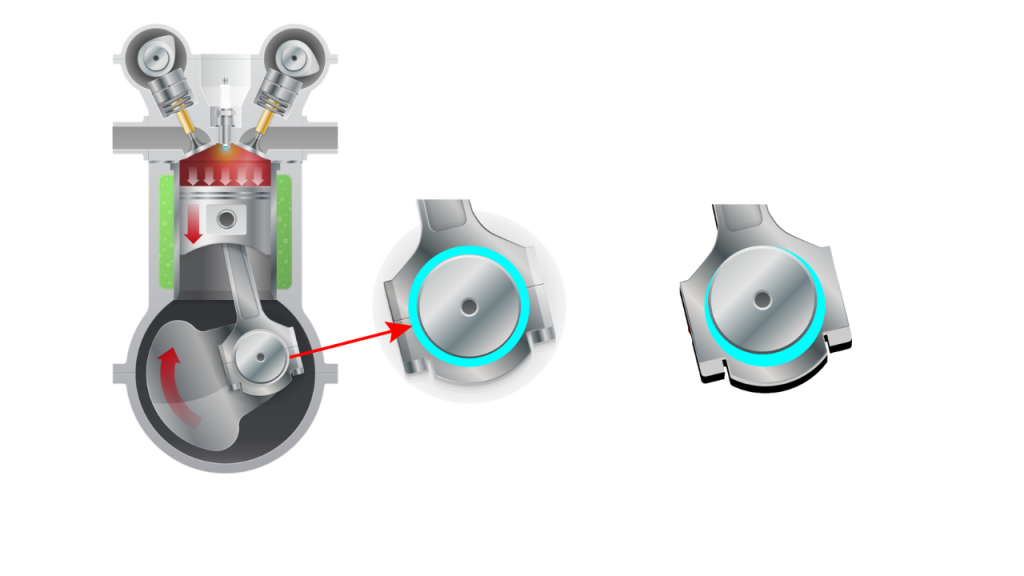

③ 気密性の差(吹き抜け・油消費の違い)

“粘り”がある基油は、ピストンリング周りの気密性を保ちやすい特徴があります。

気密が保てれば、圧縮が落ちにくい、ブローバイが減る、オイル消費も減る。

逆に粘りが弱い基油では、リングのシール性が落ちて、油が燃えやすい。

これは油冷・空冷エンジンで特に顕著です。

④ 粘りを作る方法が基油によって違う

粘り(粘度)を作る方法が、基油でまったく違う。

- 粘りを基油そのものが持っている場合

- 粘りをポリマー(粘度指数向上剤)で補っている場合

この差が、実際の性能に大きく影響します。

ポリマーは、高温やせん断で切れやすく、ギヤで叩かれると一気に粘度が落ちます。

一方、基油自身が粘りを持つ場合は、高温・高負荷でも粘度が安定し、油膜を維持できる。

つまり、粘りを何で作っているか。

基油なのか、ポリマーなのか。

ここがオイル性能を決める最大の差になる。

「ポリマーが切れる」と何が起きるのか

粘度を安定させるために、多くのオイルは粘度指数向上剤──いわゆるポリマーを使っています。

温度が上がると粘りが出る、とても便利な成分です。

しかし、このポリマーには致命的な弱点があります。

ミッションギヤの“引きちぎるような力”に耐えられない。

① ポリマーはギヤの衝撃でちぎれてしまう

ミッションギヤの噛み合いは、金属が点でぶつかり合う非常に過酷な状態です。

この衝撃で、糸のように長いポリマー分子は物理的にちぎれてしまいます。

一度ちぎれたポリマーは、もう粘度を支える力を発揮できません。

② ポリマーが壊れると粘度が急落する

ポリマー頼りで粘度を作っているオイルでは、ポリマーが切れた瞬間に粘度が一気に落ちます。

すると、高温で油膜が保てない。

ギヤの衝撃が金属に直撃する。

カムやピストン裏の油膜が後退する。

油温もさらに上がる。

すべてが悪い方向に転がり始めます。

③ 粘りが落ちると気密性も落ちる

粘度が落ちると、ピストンリング周りの密閉力が急激に弱まります。

ブローバイが増える。

オイル消費が進む。

燃えカスがEGRへ回る。

熱負荷がさらに増える。

油冷エンジンには最悪のループです。

④ 最終的に冷却と潤滑が同時に壊れる

粘度が崩れた時点で、油膜も化学膜も維持できません。

その瞬間に起きるのが、油冷GSX-R特有の「潤滑の総崩れ」です。

冷却が追いつかない。

添加剤が分解する。

化学膜が剥がれる。

ギヤやカムが直に当たり始める。

これが焼き付く瞬間です。

熱ダレの正体|「総崩れ現象」

熱ダレ=オイルの性能が落ちる、という表現では不十分です。

熱ダレとは、エンジン内部の「潤滑」も「冷却」も同時に崩れる総崩れ現象のこと。

「焼き付きの入口」が熱ダレ。

「熱ダレの出口」が焼き付き。

この流れが、油冷エンジンを壊す本当のメカニズムです。

添加剤は温度・せん断・酸化に弱い

粘度低下は添加剤崩壊のサインでもある

エンジンオイルには、ZDDPだけでなく、清浄分散剤、摩耗防止剤、酸化防止剤、極圧剤、防錆剤など複数の添加剤が含まれています。

役割はそれぞれ違いますが、破壊されるタイミングはだいたい同じです。

温度が上がるほど性能が落ち、せん断や酸化が進むと分解が進行します。

ポリマーが切れて粘度が急落している時、エンジン内部の温度はすでに上昇しています。

温度が上がれば上がるほど、添加剤は働く前に壊れてしまう。

特に、ZDDPの保護膜、ボロンのバリア膜、摩耗防止剤の反応、酸化防止剤の寿命。

これらが一気に弱っていきます。

視聴者がよく誤解するのは、「粘度が落ちたから壊れた」ではなく、

「粘度が落ちた時点で、添加剤も総崩れになっている」という事実です。

粘度の破綻と化学膜の破綻は同時進行です。

どちらか一方が壊れるのではなく、全員が一気に限界を迎える。

これが油冷GSX-Rの潤滑崩壊の正体です。

まとめ|油冷GSX-Rが壊れる瞬間とは何か

粘度をポリマーに頼るオイルは、ミッションの衝撃で粘度が崩れやすく、粘度が落ちた瞬間に油膜も冷却能力も急激に弱くなります。

しかし問題はそれだけではありません。

粘度が落ちている時、裏側では他の添加剤も同時に限界に達しています。

- 化学膜(ZDDP・ボロン等)が作られない

- 境界潤滑が維持できない

- 清浄分散も酸化防止も弱る

- その結果、潤滑と冷却の両方が一気に崩れる

つまり油冷GSX-Rの“壊れる瞬間”とは、粘度崩壊と添加剤崩壊が同時進行する“総崩れ”の状態です。

だから油冷エンジンでは、粘りを基油そのもので作れるオイル(ノンポリマー)と、耐久性の高い添加剤の組み合わせが最重要になります。

粘度だけ見ても意味がありません。

基油の粘りと、添加剤の耐久性。

この両輪が揃って、初めてエンジンは守られます。

結論|油冷GSX-Rはどんなオイルを選ぶべきか

油冷GSX-Rが壊れる理由は、ひとつの要因ではありません。

粘度が崩れる。

添加剤が壊れる。

冷却も潤滑も同時に失われる。

この総崩れが、油冷エンジン特有の破綻パターンです。

この総崩れを防ぐに必要なものは、シンプルです。

① 粘りを基油そのもので出せること

ポリマーで無理に粘度を作るのではなく、基油自身が高温でも粘りを保てること。

これがミッションのせん断に耐え、長時間の高温走行でも油膜を保つための絶対条件です。

② 添加剤が耐久性のある化学膜を作れること

ZDDP、ボロン系などの添加剤が、高温・高負荷でも保護膜を維持できること。

化学膜が崩れた瞬間に、境界潤滑は消え、金属同士の接触が始まります。

油冷GSX-Rで最も守るべき場所──

カム・ギヤ・ピストン・ピストンリング。

ここを支えるのは基油ではなく化学膜です。

③ 基油×添加剤が同じ方向を向いた設計であること

油冷エンジンでは、単に粘度を足すだけでも、単に添加剤を強くするだけでも足りません。

基油の粘りと添加剤の耐久性が、同じ目的のために組まれたブレンドであるか。

オイル選びの本質はここにあります。

油冷GSX-Rを守るために本当に必要なもの

油冷GSX-Rを守るために必要なのは、高価な合成油ではありません。

高温でも粘りを保てる基油そのものの強さと、壊れにくい化学膜をつくる添加剤の耐久性。

この二つが揃ったオイルだけが、油冷特有の“総崩れ”を止めることができます。

そしてその条件を最も満たしやすいのが、粘度をポリマーに頼らない“ノンポリマー鉱物油”という設計です。

冷却性能の検証動画

Youtuber”ハチャメチャパパと小坊主のガレージライフ”のご協力によりライズオイルの冷却性能を検証していただきました。